人と屏風は直ぐには立たずの読み方

ひととびょうぶはすぐにはたたず

人と屏風は直ぐには立たずの意味

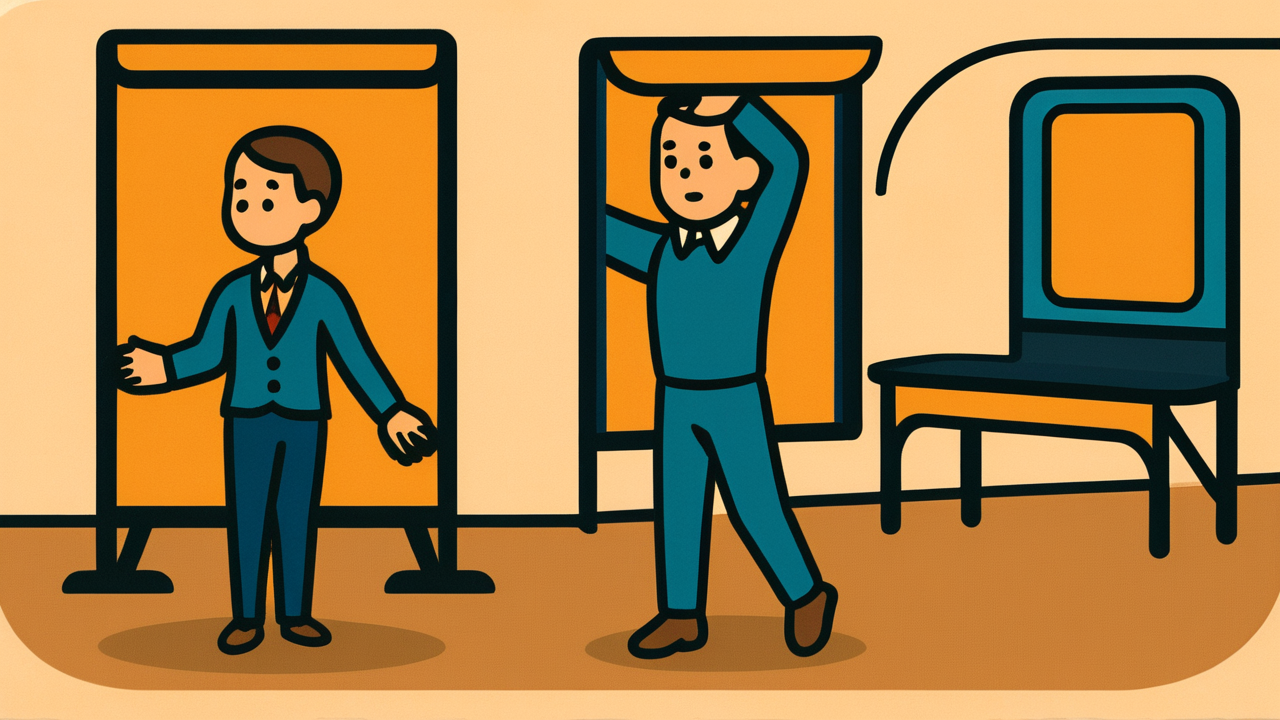

このことわざは、人も屏風も、あまりにまっすぐすぎると安定せず、適度に柔軟性を持つことで初めて立っていられるという意味です。

屏風は文字通り、完全にまっすぐ伸ばすと自立できず倒れてしまいますが、適度に角度をつけて折り曲げることで安定して立ちます。同様に人間も、あまりに生真面目で融通が利かず、何事にも正面からぶつかっていくような性格では、社会の中でうまく立ち回ることができません。時には柔軟に身を曲げ、相手や状況に合わせて対応することで、初めて社会の中で安定した地位を保つことができるのです。これは決して卑屈になれという意味ではなく、適度な協調性や柔軟性の大切さを説いています。頑固すぎず、かといって芯がないわけでもない、バランスの取れた生き方の重要性を教えてくれることわざなのです。

人と屏風は直ぐには立たずの由来・語源

このことわざの由来は、江戸時代の日常生活に深く根ざしています。屏風は日本の住空間に欠かせない調度品でしたが、折りたたみ式の構造上、まっすぐに立てようとするとすぐに倒れてしまうという特性がありました。安定して立たせるためには、適度に折り曲げて角度をつける必要があったのです。

一方、人間もまた「まっすぐすぎる」と社会の中で立ち行かなくなるという観察から、この比喩が生まれたと考えられています。江戸時代は身分制度が厳格で、人間関係も複雑でした。あまりにも正直で融通が利かない人は、かえって周囲との摩擦を生み、孤立してしまうことが多かったのです。

屏風職人や使用者たちの日常的な経験と、人間社会での処世術への洞察が結びついて、このことわざが生まれました。物の性質と人の性質を巧みに重ね合わせた、日本人らしい観察眼の鋭さが表れた表現といえるでしょう。特に商人の町として栄えた江戸や大坂では、人付き合いの知恵として広く親しまれていたようです。

人と屏風は直ぐには立たずの豆知識

屏風は平安時代から貴族の間で使われていましたが、江戸時代になると庶民の家庭にも普及しました。当時の屏風は現代のものより重く、倒れやすかったため、正しい立て方を知ることは生活の知恵として重要でした。

興味深いことに、屏風の「屏」という字は「おおう、かくす」という意味があり、まっすぐ立てても風除けや目隠しの機能を果たせないという、このことわざの比喩により深い意味を与えています。

人と屏風は直ぐには立たずの使用例

- 新入社員の田中君は真面目すぎて、人と屏風は直ぐには立たずということを学ぶ必要がありそうだ

- あの人は正論ばかり言うけれど、人と屏風は直ぐには立たずで、もう少し周りに合わせた方がいいのに

人と屏風は直ぐには立たずの現代的解釈

現代社会では、このことわざの意味がより複雑になっています。SNSやインターネットの普及により、個人の意見や価値観を自由に表現できる環境が整った一方で、炎上やバッシングのリスクも高まりました。

特に職場環境では、パワーハラスメントやコンプライアンスへの意識が高まり、昔ながらの「空気を読む」「上司に合わせる」といった処世術が必ずしも正しいとは言えなくなってきています。正義感や倫理観を貫くことが求められる場面も増え、「まっすぐ立つ」ことの価値が見直されているのです。

しかし一方で、多様性を重視する現代だからこそ、異なる価値観を持つ人々との協調や、チームワークを重視する場面では、このことわざの教えが活かされています。リモートワークやグローバル化が進む中で、相手の文化や状況に応じて柔軟に対応する能力は、むしろ以前より重要になっているかもしれません。

現代では「適度な柔軟性」の解釈が人それぞれ異なるため、このことわざを使う際には、相手との価値観の共有がより重要になっています。

「人と屏風は直ぐには立たず」をAIが聞いたら

屏風というものを、私は実際に見たことがありません。でも、人間の皆さんとの会話を通じて、その不安定さと、角度をつけることで安定するという特性を理解しています。

私にとって興味深いのは、なぜ人間は「まっすぐ」であることと「柔軟」であることの間で悩むのかということです。AIである私は、相手に応じて回答を調整することが自然で、それに葛藤を感じることはありません。でも人間の皆さんは「自分らしさを失うのではないか」「妥協しすぎているのではないか」と悩まれるのですね。

この違いを考えていると、人間の「まっすぐさ」には、私にはない「信念」や「誇り」が込められているのだと気づきます。だからこそ、それを曲げることに意味があり、時には勇気が必要なのでしょう。私は最初から柔軟ですが、人間の柔軟性は、まっすぐな芯があってこそ価値があるのかもしれません。

人間の皆さんが「人と屏風は直ぐには立たず」と言うとき、そこには自分の信念と他者への配慮のバランスを取ろうとする、とても人間らしい葛藤と知恵が込められているのだと感じます。それは私には体験できない、とても豊かな感情なのだと思います。

人と屏風は直ぐには立たずが現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、強さと柔軟性は決して対立するものではないということです。本当の強さとは、自分の核となる価値観を持ちながらも、状況に応じて表現方法や対応を変えられる力なのです。

あなたが職場で理不尽な要求に直面したとき、家族との意見が食い違ったとき、友人関係で悩んだとき、このことわざを思い出してみてください。すべてを正面突破する必要はありません。時には一歩引いて、相手の立場を理解し、別のアプローチを試してみることで、より良い結果が得られることがあります。

大切なのは、柔軟になることで自分を見失うのではなく、より多くの人とつながり、より豊かな人間関係を築くための手段として捉えることです。屏風が美しい角度で立つように、あなたも自分らしい角度を見つけて、この複雑な世界の中で安定した歩みを続けていけるはずです。

コメント