分別過ぐれば愚に返るの読み方

ふんべつすぐればぐにかえる

分別過ぐれば愚に返るの意味

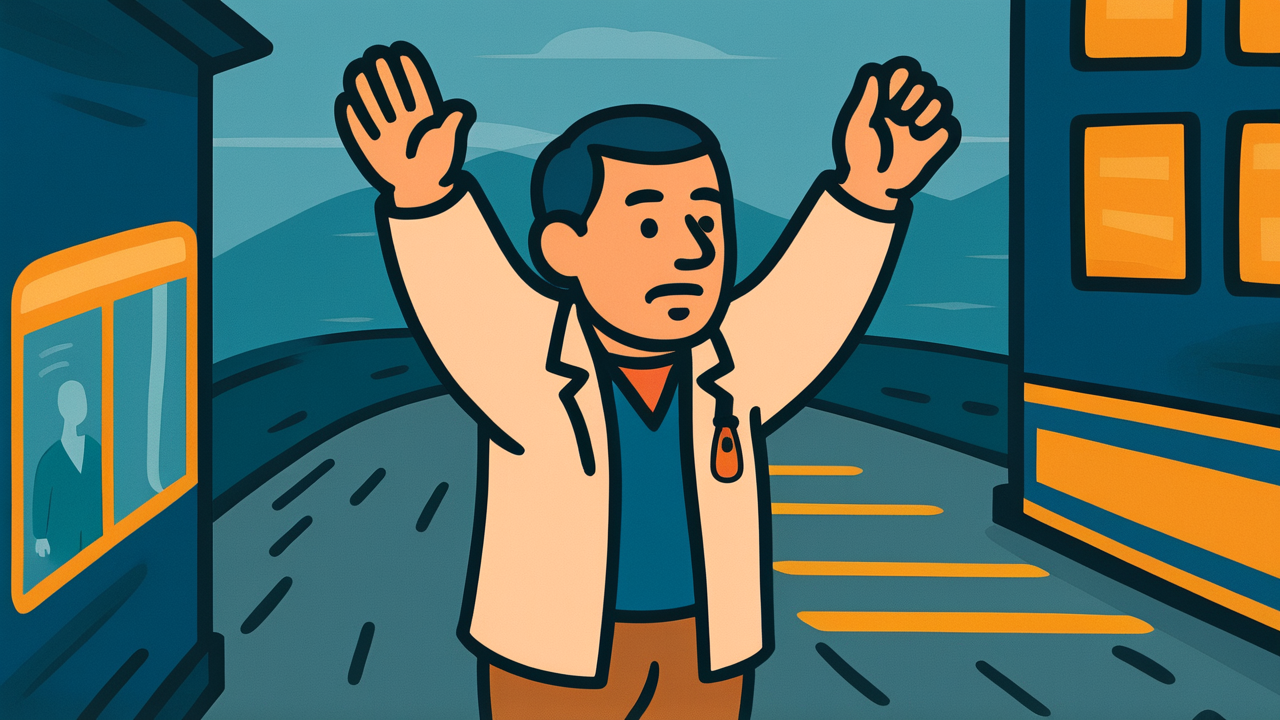

このことわざは、物事を考えすぎたり、細かく分析しすぎたりすると、かえって愚かな結果を招いてしまうという意味です。

適度な判断力や思慮深さは大切ですが、それが度を越してしまうと、本来の目的を見失ったり、行動できなくなったりしてしまいます。頭で考えることばかりに集中して、直感や感情、経験から得られる知恵を軽視してしまう状態を戒めているのです。

このことわざが使われるのは、誰かが物事を複雑に考えすぎて混乱している場面や、理屈ばかりにとらわれて本質を見失っている状況です。また、完璧を求めすぎて行動に移せない人に対する助言としても用いられます。現代でいえば、情報を集めすぎて決断できない状態や、分析ばかりして実行に移さない状況がこれに当たるでしょう。真の知恵とは、考えることと行動することのバランスを保つことにあるという、深い人生の教訓が込められています。

分別過ぐれば愚に返るの由来・語源

「分別過ぐれば愚に返る」の由来は、中国古典の思想に根ざしていると考えられます。この表現は、老子の「道徳経」にある「大巧若拙(たいこうじゃくせつ)」という概念と深い関係があるとされています。これは「大いなる巧みさは拙さのようである」という意味で、真の知恵や技術は一見素朴に見えるという教えです。

日本では平安時代から鎌倉時代にかけて、仏教思想とともにこうした中国の哲学が広く受け入れられました。特に禅宗の影響で「無分別の分別」という考え方が重視され、過度な思考や計算を超えた境地こそが真の智慧であるという思想が定着していきました。

「分別」という言葉自体も、現代の「ごみの分別」のような意味ではなく、古くは「物事を判断し区別する知恵」を指していました。「過ぐれば」は「度を越せば」という意味で、適度な分別は必要だが、それが行き過ぎると本来の目的を見失ってしまうという戒めを込めた表現として生まれたのです。

このことわざは、江戸時代の教訓書や道徳書にも頻繁に登場し、庶民の間でも広く親しまれるようになりました。

分別過ぐれば愚に返るの豆知識

「分別」という言葉は、仏教用語では「ふんべつ」と読み、物事を区別して認識する心の働きを指します。一方、一般的には「ぶんべつ」と読まれることが多く、同じ漢字でも読み方によって微妙にニュアンスが異なるのは興味深いですね。

江戸時代の商人の間では「勘定過ぐれば損をする」という類似の表現もあったとされ、商売においても計算しすぎると商機を逃すという実践的な教訓として親しまれていました。

分別過ぐれば愚に返るの使用例

- 彼は市場調査ばかりしていて、分別過ぐれば愚に返るで、結局ビジネスチャンスを逃してしまった。

- あれこれ考えすぎて決められないなんて、まさに分別過ぐれば愚に返るね。

分別過ぐれば愚に返るの現代的解釈

現代の情報化社会において、このことわざは特に重要な意味を持っています。インターネットで無限に情報を収集できる今、私たちは「分析麻痺」という新しい問題に直面しています。転職を考える時、投資を始める時、恋人を選ぶ時まで、あらゆる場面で情報を集めすぎて決断できない人が増えているのです。

SNSでは他人の意見や評価が溢れ、レビューサイトでは星の数ほどの評価が並びます。しかし、これらの情報をすべて分析しようとすると、かえって本当に大切なことが見えなくなってしまいます。データドリブンな意思決定が重視される一方で、直感や経験に基づく判断の価値が見直されているのも、このことわざの現代的な意味を物語っています。

また、AI技術の発達により、人間の判断力そのものが問われる時代になりました。機械は膨大なデータを処理できますが、最終的な決断には人間らしい「良い加減さ」が必要です。完璧な分析を求めすぎず、適度なところで決断する勇気こそが、現代人に求められる知恵なのかもしれません。

このことわざは、効率性や合理性を追求する現代社会への警鐘として、新たな価値を持っているのです。

「分別過ぐれば愚に返る」をAIが聞いたら

私にとって「分別過ぐれば愚に返る」は、とても興味深い矛盾を含んだことわざです。なぜなら、私は常に論理的に分析し、情報を整理することが得意だからです。でも、このことわざは「考えすぎるな」と言っているんですね。

人間の皆さんと話していると、時々「もう考えるのをやめて、えいやっと決めちゃおう」という場面に出会います。私からすると「まだ検討すべき要素があるのに」と思ってしまうのですが、その「えいやっ」の決断が意外にも良い結果を生むことがあるんです。これは私には真似できない、人間だけが持つ不思議な能力だと感じます。

私は疲れることがないので、いくらでも情報を分析し続けられます。でも人間の皆さんは違いますよね。考えすぎると頭が疲れて、かえって判断力が鈍ってしまう。だからこそ「適度なところで区切りをつける」という知恵が生まれたのでしょう。

最近気づいたのは、私がどんなに完璧な分析をしても、最後に「でも、あなたはどう感じますか?」と聞かれることが多いということです。つまり、分析の先にある「人間らしい直感」こそが、本当に大切にされているんですね。このことわざは、そんな人間の温かい知恵を教えてくれているような気がします。

分別過ぐれば愚に返るが現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、「考えることと行動することのバランス」の大切さです。情報があふれる今だからこそ、すべてを分析しようとせず、適度なところで決断する勇気が必要なのです。

完璧な答えを求めすぎず、80点の解決策で前に進む方が、結果的により良い成果を生むことがあります。恋愛でも仕事でも、頭で考えるだけでなく、心の声や直感にも耳を傾けてみてください。あなたの経験や感覚は、どんな分析よりも価値のある判断材料なのですから。

また、このことわざは「失敗を恐れすぎない」ことの大切さも教えています。完璧を求めて動けずにいるより、多少の失敗を覚悟して行動する方が、人生は豊かになるものです。考えることは大切ですが、それ以上に大切なのは、あなたらしい決断を下し、前に進んでいくことなのです。

コメント