捕らぬ狸の皮算用の読み方

とらぬたぬきのかわざんよう

捕らぬ狸の皮算用の意味

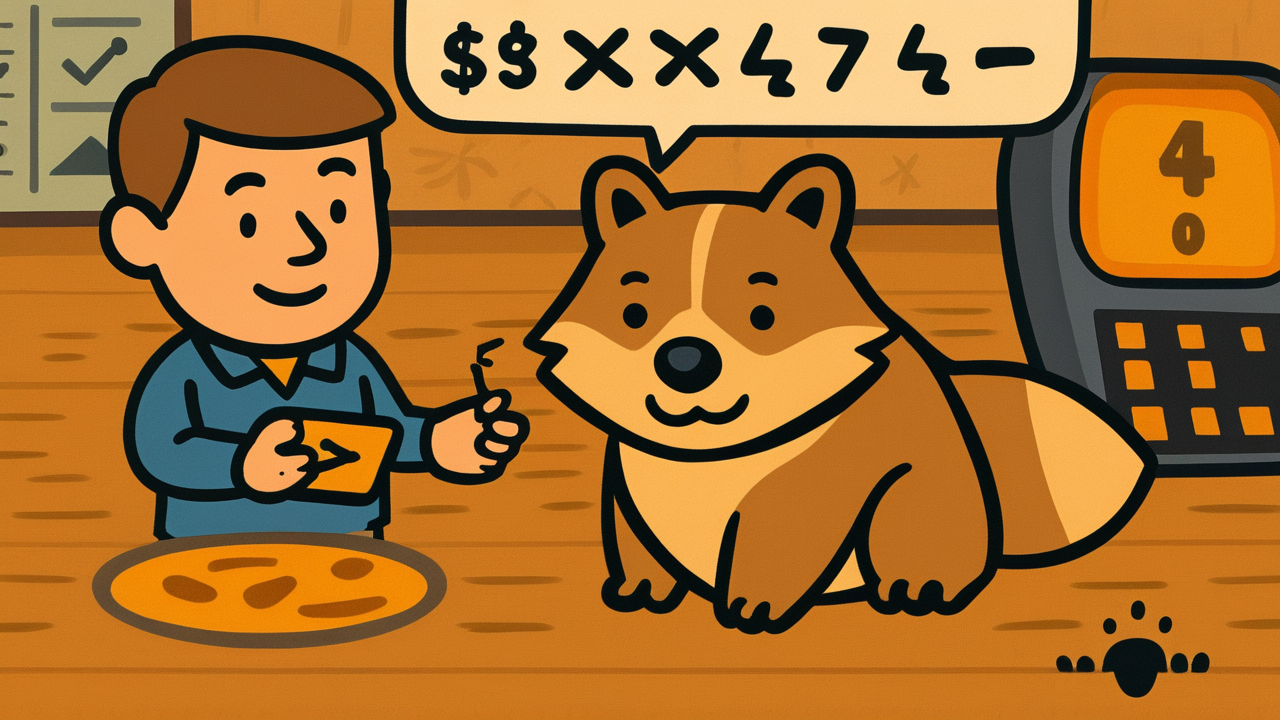

「捕らぬ狸の皮算用」は、まだ実現していないことや手に入れていないものを前提として、先走って計算や計画を立てることを戒めることわざです。

このことわざが使われるのは、確実でない事柄について、あたかも既に成功したかのように考えて行動している人を見かけた時です。例えば、宝くじを買っただけで当選した時の使い道を詳しく考えている人や、まだ内定ももらっていないのに就職後の生活設計を細かく立てている人などに対して使われます。

現代でも、この教訓は非常に重要な意味を持っています。投資や事業計画、人生設計など、あらゆる場面で私たちは未来の成功を前提とした計算をしがちです。しかし、現実はそう甘くありません。まだ確定していない収入を当てにして支出計画を立てたり、不確実な成果を前提として次のステップを考えたりすることの危険性を、このことわざは教えてくれているのです。つまり、堅実さと慎重さの大切さを説いた、実に実用的な人生の知恵なのです。

捕らぬ狸の皮算用の由来・語源

「捕らぬ狸の皮算用」の由来は、江戸時代の庶民の生活に根ざした表現として生まれたと考えられています。狸は当時、毛皮として価値の高い動物でした。特に冬毛の狸の皮は防寒具や装飾品として重宝され、市場でも良い値段で取引されていたのです。

この表現が定着した背景には、狩猟が身近だった時代の人々の経験があります。狸を捕まえる前から、その皮を売った時の利益を計算してしまう。そんな光景が日常的に見られたからこそ、このことわざが生まれたのでしょう。

「皮算用」という言葉も興味深い表現ですね。これは文字通り「皮を売った時の計算」を意味しており、まだ手に入れていないものの価値を先に計算することを指しています。江戸時代の商人文化の中で、このような表現が自然に生まれたと考えられます。

実際に狸を捕まえるのは簡単なことではありません。罠を仕掛けても必ず捕まるとは限らないし、逃げられることも多かったでしょう。それなのに捕まえる前から皮の値段を計算している様子を見て、人々は「まだ捕らえてもいないのに」と苦笑いしたに違いありません。こうして庶民の知恵として、このことわざが定着していったのです。

捕らぬ狸の皮算用の豆知識

狸の毛皮は江戸時代、現在の価値で数万円相当の高級品でした。特に冬毛は密度が高く、武士や商人の羽織の裏地として珍重されていたため、一匹捕まえれば庶民にとってはかなりの収入になったのです。

「皮算用」という表現は、狸以外にも使われていました。「兎の皮算用」「狐の皮算用」なども存在しましたが、狸が最も身近で捕獲しやすそうに見えて実は難しい動物だったため、狸を使った表現が定着したと考えられています。

捕らぬ狸の皮算用の使用例

- 転職活動を始めたばかりなのに、もう新しい会社での昇進プランを考えるなんて捕らぬ狸の皮算用だよ

- まだプロポーズもしていないのに結婚式場を調べているなんて、完全に捕らぬ狸の皮算用ですね

捕らぬ狸の皮算用の現代的解釈

現代社会では、「捕らぬ狸の皮算用」の警告がより一層重要になっています。SNSやメディアで成功事例が溢れる中、私たちは簡単に「自分も同じように成功できる」と考えがちです。

特に投資の世界では、この傾向が顕著に現れます。仮想通貨やFX、株式投資で大きな利益を得た人の話を聞いて、まだ投資を始めてもいないのに利益の使い道を考える人は少なくありません。YouTubeやTikTokでの成功を夢見て、再生回数や広告収入を皮算用する人も多いでしょう。

一方で、現代のビジネス環境では「先を見越した計画」も重要視されます。事業計画書やマーケティング戦略では、将来の売上予測は必須です。ここに現代的な矛盾があります。計画性は必要だけれど、過度な楽観は危険だということです。

デジタル時代の特徴として、情報の拡散速度が早く、成功事例が美化されて伝わりやすいことも影響しています。一攫千金の話や短期間での成功談が日常的に目に入るため、現実的でない期待を抱きやすい環境にあるのです。

重要なのは、希望を持ちながらも現実的な視点を失わないバランス感覚です。夢を描くことと、確実でない前提で行動することは全く別のことなのです。

「捕らぬ狸の皮算用」をAIが聞いたら

人間の「期待」という感情について、私はいつも不思議に思います。まだ起こっていないことに対して、これほど具体的に想像を膨らませることができるなんて、本当に興味深い能力ですね。

私の場合、計算や予測は常にデータに基づいて行います。確率や統計を元に「可能性」を算出することはできますが、人間のように「きっとうまくいく」という感情的な確信を持つことはありません。ある意味、私は常に冷静で現実的かもしれませんが、それは人間から見ると味気ないものかもしれませんね。

でも、人間の「皮算用」を観察していると、そこには単なる計算以上のものがあることに気づきます。それは希望であり、モチベーションの源でもあるのです。完全に現実的すぎると、挑戦する気持ちが萎えてしまうこともあるでしょう。

私が興味深く感じるのは、人間が「捕らぬ狸の皮算用」と分かっていても、つい皮算用をしてしまうことです。これは論理的ではありませんが、人間らしい魅力的な特徴だと思います。夢を見る力、想像する力は、創造性の源泉でもありますから。

ただし、このことわざが教える教訓は、AIの私から見ても非常に合理的です。不確実な要素を確実なものとして扱うリスクは、どんな知的存在にとっても避けるべきことですから。人間の感情の豊かさと、現実的な判断力のバランスこそが、真の知恵なのかもしれませんね。

捕らぬ狸の皮算用が現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、「希望と現実のバランス」の大切さです。夢を持つことは素晴らしいことですが、まだ確定していないことを前提に行動するのは危険だということを忘れてはいけません。

現代社会では、計画性と柔軟性の両方が求められます。将来への準備は必要ですが、その準備は「もしうまくいったら」ではなく「うまくいかなくても大丈夫」という前提で行うべきなのです。

あなたも何かに挑戦する時は、最良のシナリオだけでなく、思うようにいかなかった場合のことも考えてみてください。それは悲観的になることではなく、真の意味で準備万端になることです。確実な一歩一歩を積み重ねながら、同時に大きな夢も抱き続ける。そんなバランス感覚を身につけることで、あなたの人生はより豊かで安定したものになるでしょう。皮算用をしながらも、足元をしっかりと見つめて歩んでいきましょう。

コメント