牛の寝た程の読み方

うしのねたほど

牛の寝た程の意味

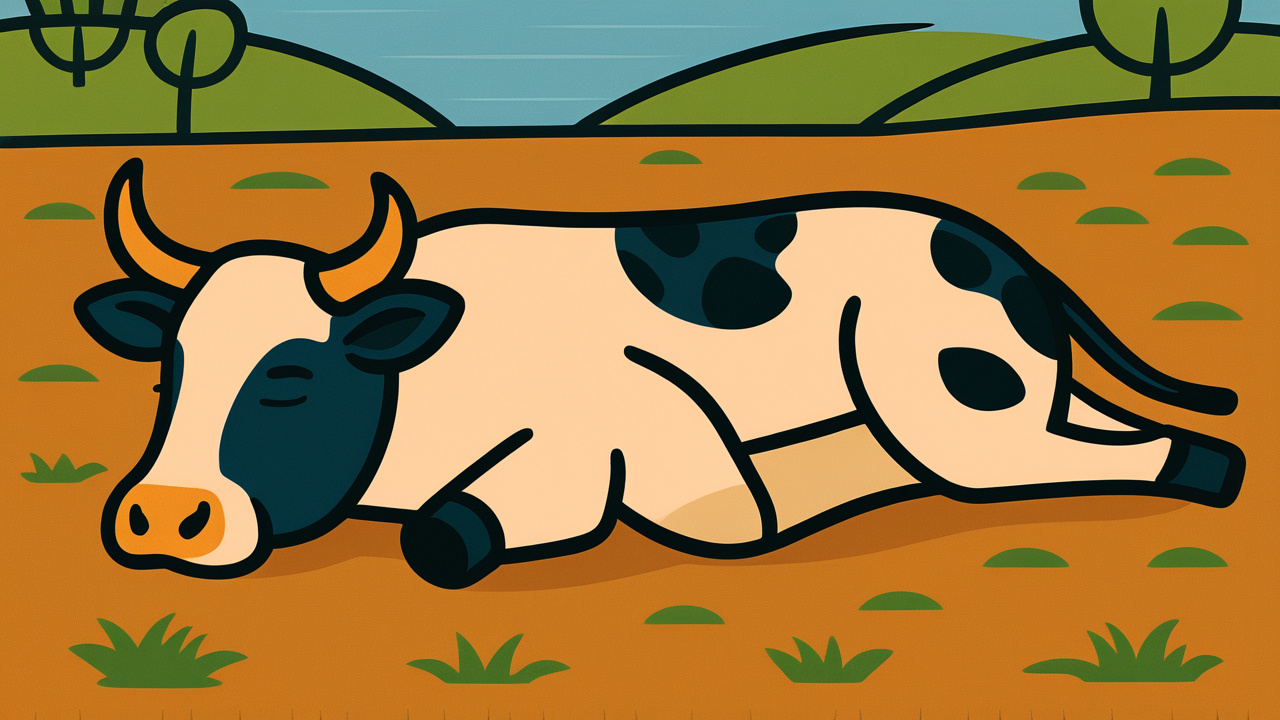

「牛の寝た程」とは、牛が横になって寝ている時の体の幅ほどの、つまりかなり広い範囲や程度を表すことわざです。

このことわざは、何かの範囲や規模が相当に大きいことを表現する際に使われます。牛は体が大きな動物ですから、横になって寝転んだ時には、立っている時よりもさらに広いスペースを占めることになります。その広がりを基準として、物事の程度や範囲の大きさを表現しているのです。

使用場面としては、土地の広さや物事の影響範囲、被害の程度などが予想以上に大きかった時に用いられます。「あの火事は牛の寝た程も焼けた」といったように、被害の広がりを表現したり、「牛の寝た程の土地を持っている」のように、所有地の広さを表現したりします。

この表現を使う理由は、牛という身近で大きな動物を基準にすることで、聞き手にとって分かりやすく、かつ印象的に大きさを伝えることができるからです。現代でも、何かの規模や範囲が想像以上に大きかった時の驚きや感嘆を込めて使うことができる、生きた表現と言えるでしょう。

由来・語源

「牛の寝た程」の由来について調べてみると、実は一般的に知られている定説や文献での明確な記録を私は見つけることができませんでした。由来は定かではありませんが、このことわざの構造から推測できることがあります。

「程」という言葉は古語では「ほど」と読み、「程度」や「分量」を表す言葉として使われていました。牛という大型の家畜が寝転んだ時の様子から、何かの程度や規模を表現する比喩として生まれたと考えられます。

日本の農村社会では、牛は貴重な労働力であり、人々の生活に密接に関わる存在でした。牛の行動や習性は農民にとって身近な観察対象だったでしょう。特に牛が横になって休む姿は、その大きな体躯ゆえに印象的だったはずです。

このことわざが生まれた時代背景を考えると、おそらく農業が中心だった江戸時代以前の社会で、人々が牛の行動を日常的に観察していた環境から自然発生的に生まれた表現ではないかと推測されます。ただし、具体的な文献での初出や、誰が最初に使ったかといった詳細な記録は残っていないようです。

言葉の成り立ちとしては、牛という具体的な動物の行動を使って、抽象的な程度や分量を表現する、日本語らしい比喩的表現の一つと言えるでしょう。

豆知識

牛が横になって休む時間は、実は1日のうちでそれほど長くありません。牛は反芻動物なので、横になっている時間よりも立ったまま草を噛み続けている時間の方がずっと長いのです。そのため、昔の人にとって牛が寝ている光景は、それほど頻繁に見られるものではなく、だからこそ印象に残る特別な光景だったのかもしれません。

また、牛の体長は品種にもよりますが、一般的に2メートル前後あります。これが横になると、尻尾まで含めてかなりの面積を占めることになります。昔の日本家屋の一間(約1.8メートル)よりも大きいサイズですから、当時の人々にとって「牛の寝た程」というのは、確かに「相当に広い」という実感のこもった表現だったのでしょう。

使用例

- 台風の被害は牛の寝た程の範囲に及んでしまった

- あの一族の影響力は牛の寝た程も広がっているらしい

現代的解釈

現代社会において「牛の寝た程」ということわざを考えてみると、興味深い変化が見えてきます。都市化が進んだ現代では、多くの人が牛を直接見る機会は少なくなりました。そのため、このことわざの持つ具体的なイメージが薄れてきているのが現実です。

しかし、デジタル時代の今だからこそ、このことわざが持つ「具体的な基準で抽象的な大きさを表現する」という発想は、むしろ新鮮に感じられるかもしれません。現代では「ギガバイト」や「テラバイト」といったデジタル単位で大きさを表現することが多くなりましたが、これらは実際の大きさが実感しにくい抽象的な単位です。

一方で、SNSの拡散力や情報の伝播速度を表現する際に、「牛の寝た程」のような身体感覚に基づいた比喩は、かえって印象的で分かりやすい表現として機能する可能性があります。「その投稿の影響は牛の寝た程も広がった」と言えば、デジタルな数値よりも実感のこもった表現になるでしょう。

また、環境問題や災害の規模を表現する際にも、このことわざの持つ「身近な基準で大きさを測る」という発想は有効です。地球温暖化の影響範囲や自然災害の被害規模を、人々が実感できる形で伝える時に、こうした伝統的な比喩表現が持つ力は決して小さくありません。現代においても、数値だけでは伝わらない「実感」を伝える表現として、このことわざは生き続けているのです。

AIが聞いたら

牛が実際に眠る時間は1日わずか4時間程度で、これは哺乳類の中でも極めて短い部類に入る。牛は反芻動物として、起きている間も静かに横になって食べ物を消化し続けるため、一見すると「のんびり寝ている」ように見えるが、実は体内では絶え間なく生産活動が行われている。

この生物学的事実は、現代人の労働観に興味深い示唆を与える。私たちは「忙しく動き回ること」を勤勉さの象徴と考えがちだが、牛の生態を見ると、真の生産性とは必ずしも外見上の活発さと一致しないことがわかる。

現代の労働環境では、長時間オフィスにいることや会議に参加することが評価されがちだが、牛のように「静かに着実に成果を生み出す」働き方の方が、実は持続可能で効率的かもしれない。牛は年間約6000リットルもの牛乳を生産するが、これは一見怠惰に見える時間も含めた、24時間体制の生産システムの結果なのだ。

「牛の寝た程」という表現の皮肉は、見た目の判断の危うさを物語っている。真の勤勉さとは、短時間の集中と適切な休息を組み合わせた、牛のような持続可能なリズムにあるのかもしれない。現代人が学ぶべきは、牛の「見えない努力」の価値なのだろう。

現代人に教えること

「牛の寝た程」ということわざが現代の私たちに教えてくれるのは、物事の大きさや重要性を測る時の「実感」の大切さです。

現代社会では、あらゆることが数値化され、データで表現されます。売上高、フォロワー数、偏差値、GDP…確かに数字は客観的で比較しやすいものです。しかし、数字だけでは伝わらない「実感」があることを、このことわざは思い出させてくれます。

あなたが何かの規模や影響を人に伝える時、相手が実感できる身近な基準を使って表現してみてください。「東京ドーム何個分」という表現が今でも使われるのも、同じ理由です。人は抽象的な数字よりも、具体的でイメージしやすい比較の方が心に響くのです。

また、このことわざは「身の回りのものを大切にする」という教えも含んでいます。昔の人々は、日常的に接する牛の姿から、豊かな表現を生み出しました。現代のあなたも、身近にあるものや経験から、人に伝わる表現を見つけることができるはずです。

大切なのは、相手の立場に立って、その人が実感できる言葉を選ぶこと。そうすることで、あなたの言葉はより深く相手の心に届くでしょう。

コメント