馬も買わずに鞍を買うの読み方

うまもかわずにくらをかう

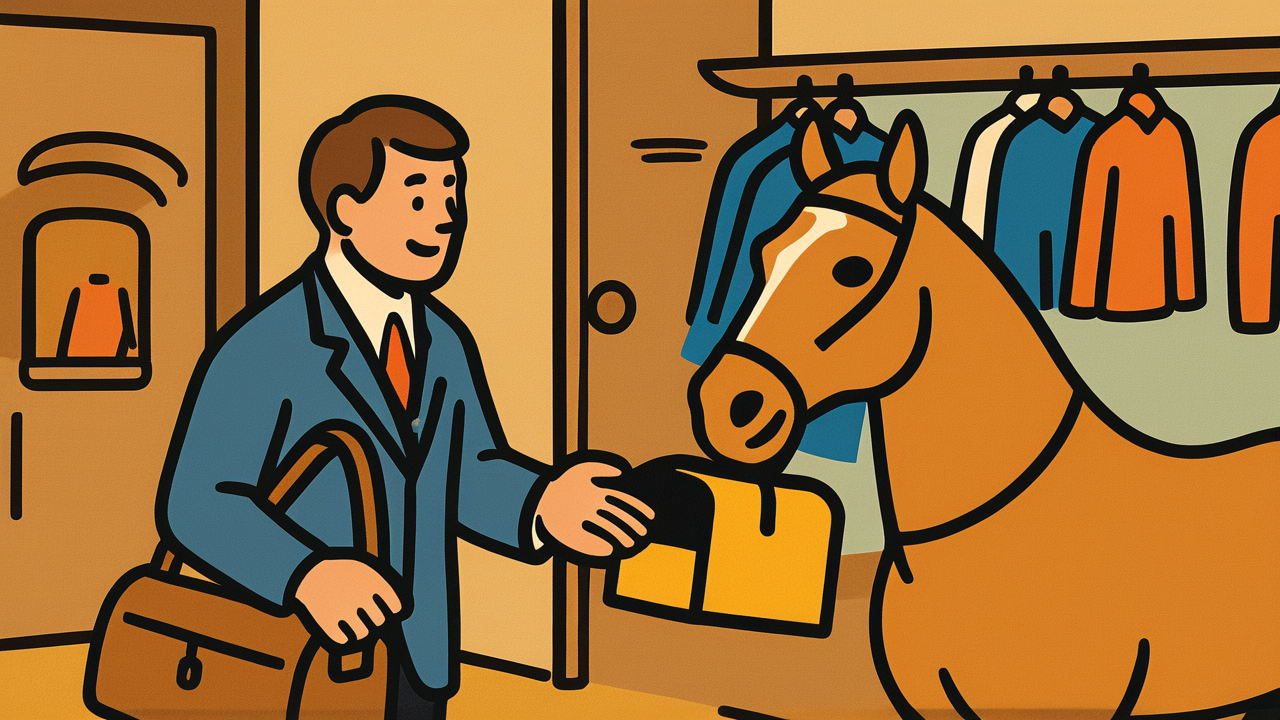

馬も買わずに鞍を買うの意味

このことわざは、物事の順序を間違えて、本質的なものを準備せずに付属的なものから先に手をつけることの愚かさを表しています。

馬という本体がなければ、どんなに立派な鞍を買っても全く意味がありません。これは、基本的な準備や基盤を整えずに、表面的な装飾や付属品にばかり気を取られる行動を戒める教えです。現代でも、スキルや知識が不十分なのに高価な道具だけを揃えたり、基礎的な準備を怠って応用的なことから始めようとしたりする場面で使われます。

このことわざが使われるのは、相手の行動が本末転倒になっている時や、自分自身の行動を振り返る時です。特に、見栄や体裁を重視するあまり、実用性や合理性を見失った状況を指摘する際に効果的な表現となります。順序立てて物事を進めることの大切さを、具体的でわかりやすい比喩で教えてくれる、実用的な知恵なのです。

由来・語源

このことわざの由来は、江戸時代の商人文化と深く関わっていると考えられます。当時、馬は武士や商人にとって重要な交通手段であり、高価な財産でした。馬を飼うには、まず馬そのものを購入し、次に鞍や手綱などの馬具を揃えるのが自然な順序でした。

鞍は馬の背中に置く馬具の中でも特に重要で、良質なものは相当な値段がしました。しかし、馬がなければ鞍は全く役に立たない道具です。このような状況から、順序を間違えた行動を戒める表現として生まれたと推測されます。

江戸時代の商業が発達する中で、商人たちは効率的な商売の進め方を重視するようになりました。基本的なものを準備せずに付属品から手をつける愚かさは、商売の失敗につながる典型的なパターンでした。そのため、このことわざは商人の間で戒めの言葉として広まったと考えられています。

また、武士の世界でも、馬術は重要な技能でした。馬の扱いに慣れていない者が、見栄を張って立派な鞍だけを先に購入する姿は、周囲から見れば滑稽に映ったでしょう。このような社会的背景が、ことわざとして定着する土壌となったのです。

豆知識

江戸時代の鞍は、職人が手作りで仕上げる工芸品でもありました。高級な鞍には金や銀の装飾が施され、その価格は馬一頭分に匹敵することもあったそうです。つまり、このことわざは「同じくらい高価なものを、使えない順番で買う」という、より深刻な無駄遣いを表現していたのかもしれません。

現代でも似たような状況は多く見られます。例えば、料理初心者が高級な包丁セットを買い揃えても、基本的な切り方を知らなければ宝の持ち腐れになってしまいます。道具の価値は、それを使いこなす技術があってこそ発揮されるという教訓は、時代を超えて変わらないようですね。

使用例

- プログラミングを学ぶ前に高性能なパソコンばかり買い集めるなんて、馬も買わずに鞍を買うようなものだよ

- 基礎練習をサボって高級なゴルフクラブを揃えても、馬も買わずに鞍を買うことになりかねない

現代的解釈

現代社会では、このことわざの意味がより複雑になっています。情報化社会では「形から入る」ことが必ずしも悪いとは限らない場面も増えてきました。

例えば、在宅ワークを始める際に、まず作業環境を整えることでモチベーションが上がり、結果的に成功につながるケースもあります。高品質な道具を使うことで、その分野への本気度が高まり、学習意欲が向上することもあるでしょう。YouTuberやインフルエンサーの世界では、まず見た目や機材から入ることが重要な戦略となる場合もあります。

しかし、一方で現代特有の「馬も買わずに鞍を買う」現象も目立ちます。SNSでの見栄のために高価なブランド品を購入したり、スキルが伴わないのに最新のソフトウェアや機器に投資したりする行動です。特にサブスクリプションサービスが普及した現在では、使いこなせないアプリやサービスに月額料金を払い続ける人も少なくありません。

重要なのは、「形から入る」ことと「本末転倒」の境界線を見極めることです。道具や環境が学習や成長の動機になるなら価値がありますが、単なる見栄や憧れだけで行動するなら、このことわざの戒めが当てはまるでしょう。現代では、目的と手段を常に意識することが、より一層大切になっているのです。

AIが聞いたら

SNS時代の私たちは、まさに「デジタル鞍」を買い続けている。高級なカメラを買ったのに撮影技術は初心者レベル、プロ仕様の動画編集ソフトを購入したのに基本操作すら覚えていない、ブランドのワークアウトウェアを揃えたのに運動習慣は三日坊主——こうした現象は現代社会で驚くほど頻繁に見られる。

心理学の「補償行動」理論で説明すると、人は内面的な不安や劣等感を外的な物質で埋め合わせようとする傾向がある。特にSNSという「見せる場」が日常化した現在、この傾向は加速している。フォロワーに「できる人」と思われたい欲求が、実力向上という地道なプロセスを飛び越えて、手っ取り早く「それらしく見える道具」の購入へと向かわせる。

さらに興味深いのは、道具を買った瞬間に「やった気」になってしまう脳の錯覚メカニズムだ。神経科学の研究では、目標達成の準備行動だけでも脳内でドーパミンが分泌され、一時的な満足感を得られることが分かっている。つまり、高価な機材を購入した時点で、実際にスキルを身につけたかのような達成感を味わってしまうのだ。

この「見せかけの準備」は、本来の目的である実力向上から注意を逸らし、結果的に成長を阻害する。真の充実感は、地道な練習と経験の積み重ねからしか生まれない。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、「急がば回れ」の精神の大切さです。何かを始める時、つい目に見える成果や格好良い部分に目が向きがちですが、本当に大切なのは見えない基盤作りなのです。

現代社会では、SNSの影響もあって「見た目の華やかさ」が重視される傾向があります。でも、長期的な成功や満足感は、地道な基礎固めから生まれることを、このことわざは思い出させてくれます。

新しいことにチャレンジする時は、まず「自分にとっての馬は何か」を考えてみてください。語学学習なら基本的な文法、料理なら包丁の使い方、仕事なら基礎的なスキル。それらを大切にしながら進んでいけば、後から手に入れる「鞍」も、きっと本当の価値を発揮してくれるはずです。

完璧な準備ができるまで待つ必要はありませんが、順序を意識することで、あなたの努力はより実りあるものになるでしょう。基礎を大切にする人こそが、最終的に一番遠くまで行けるのですから。

コメント