屠所の羊の読み方

としょのひつじ

屠所の羊の意味

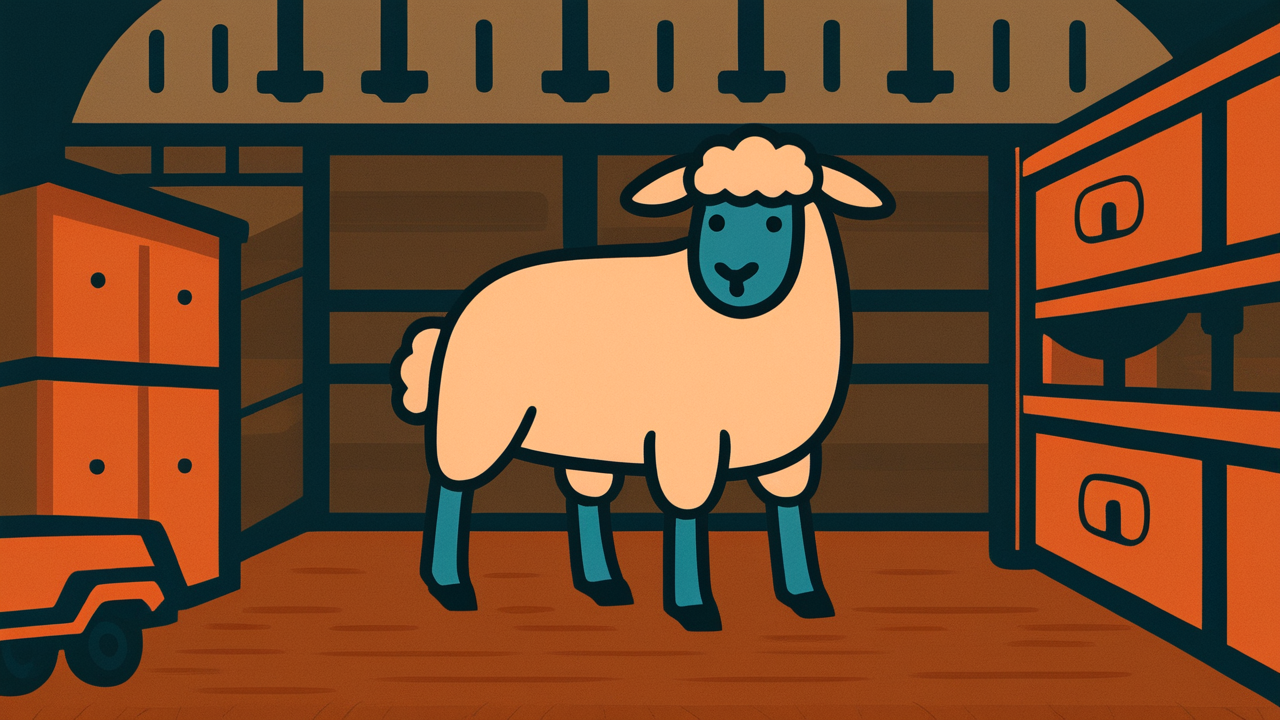

「屠所の羊」とは、自分の身に迫る危険や災いに気づかず、のんきに構えている様子を表すことわざです。

屠殺場に向かう羊が、自分の運命を知らずに平然と歩いている姿から生まれたこの表現は、状況の深刻さを理解せずにいる人の状態を的確に表現しています。羊は群れの先頭について行く習性があるため、危険な場所に向かっていても疑問を持たずに進んでしまうのですね。

このことわざが使われるのは、主に警告や忠告の場面です。本人は気づいていないけれど、客観的に見ると明らかに危険な状況にある時、周囲の人がその無自覚さを指摘する際に用いられます。また、集団心理によって判断力を失っている状況を表現する時にも使われることがあります。現代社会でも、情報不足や思考停止によって、リスクを見落としてしまう場面は数多くありますから、この表現の持つ警告的な意味は今でも十分に通用するものといえるでしょう。

由来・語源

「屠所の羊」は、中国の古典文学に由来することわざです。「屠所」とは屠殺場のことで、そこに連れて行かれる羊の様子から生まれた表現なのです。

このことわざの起源は、中国の古い文献にさかのぼります。羊が屠殺場に向かう際の行動を観察した古人たちが、その特徴的な様子を人間の行動に重ね合わせて表現したものと考えられています。羊という動物は、群れで行動する習性があり、先頭の羊について行く傾向が強いことで知られていますね。

日本には漢文の学習とともに伝来し、江戸時代の文献にもその使用例を見ることができます。特に儒学者たちの間で使われることが多く、人間の行動や心理を表現する際の比喩として重宝されました。

興味深いのは、この表現が単なる動物の行動観察から生まれたのではなく、古代中国の哲学的思想とも深く結びついていることです。人間の本性や集団心理について考察する際の重要な概念として、長い間使われ続けてきたのです。現代でも、その本質的な意味は変わることなく、私たちの行動を振り返る際の鋭い洞察を与えてくれる表現として受け継がれています。

使用例

- あの会社の経営状況を知らずに転職を決めるなんて、まさに屠所の羊だよ

- 詐欺の手口も知らずにうまい話に飛びつく人たちは、屠所の羊のようなものだ

現代的解釈

現代社会において「屠所の羊」が表す状況は、むしろ増加しているかもしれません。情報化社会の進展により、私たちは膨大な情報に囲まれていますが、その一方で本当に重要な情報を見極める力が問われる時代になっています。

SNSやインターネット上では、フェイクニュースや誤解を招く情報が氾濫し、多くの人が真偽のほどを確かめずに情報を拡散してしまう現象が起きています。これはまさに現代版の「屠所の羊」といえるでしょう。また、投資詐欺や悪質商法の被害者が後を絶たないのも、甘い言葉に惑わされて危険性を見抜けない状況の表れです。

一方で、現代社会では個人の判断力や批判的思考力の重要性がより強調されるようになりました。教育現場でも、与えられた情報をそのまま受け入れるのではなく、自分で考え、判断する能力を育てることに重点が置かれています。

テクノロジーの発達により、私たちはより多くの情報にアクセスできるようになりましたが、同時にその情報の質を見極める責任も増しています。「屠所の羊」にならないためには、常に疑問を持ち、複数の情報源を確認し、自分の頭で考える習慣を身につけることが不可欠なのです。

AIが聞いたら

「屠所の羊」で羊が選ばれたのは、この動物が持つ独特の行動特性が日本人の死生観と驚くほど一致するからです。

羊は群れで行動する際、先頭の羊が歩く方向に他の羊が無条件で従う習性があります。これは「リーダー追従本能」と呼ばれ、たとえその先に危険があっても群れ全体が同じ道を歩み続けます。この特性は、日本文化における「運命に逆らわず受け入れる」という価値観と完全に重なります。

興味深いのは、牛や豚といった他の家畜との違いです。牛は危険を察知すると激しく抵抗し、豚は知能が高く状況判断能力に優れています。しかし羊は、屠殺場に向かう最後の瞬間まで静かに歩き続けるのです。

この羊の「諦観的従順さ」は、日本人が理想とする死に方そのものを表現しています。武士道における「潔い死」や、一般庶民の「天命を受け入れる」姿勢は、まさに屠所に向かう羊の姿と重なります。暴れることなく、運命を受け入れて静かに最期を迎える——これが日本人の美意識における「美しい死」なのです。

つまり「屠所の羊」は単なる比喩ではなく、日本人の死生観を最も的確に表現できる動物として羊が選ばれた、文化的必然性の産物といえるでしょう。

現代人に教えること

「屠所の羊」が現代の私たちに教えてくれるのは、常に状況を客観視する大切さです。忙しい日常の中で、私たちはつい目の前のことに集中しすぎて、全体像を見失ってしまうことがありますね。

このことわざは、立ち止まって考える習慣の重要性を教えてくれます。周りの人が皆同じ方向に向かっているからといって、それが必ずしも正しい道とは限りません。時には一歩下がって、「本当にこれで大丈夫だろうか」と自問自答する勇気が必要なのです。

現代社会では、情報収集能力と同じくらい、その情報を疑う力も大切になっています。複数の視点から物事を見る習慣を身につけ、自分なりの判断基準を持つことで、「屠所の羊」になることを避けられるでしょう。

そして何より大切なのは、このことわざを他人を批判するためではなく、自分自身を振り返るために使うことです。誰もが時には判断を誤ることがあります。大切なのは、そこから学び、次回はより良い選択ができるよう成長することなのです。

コメント