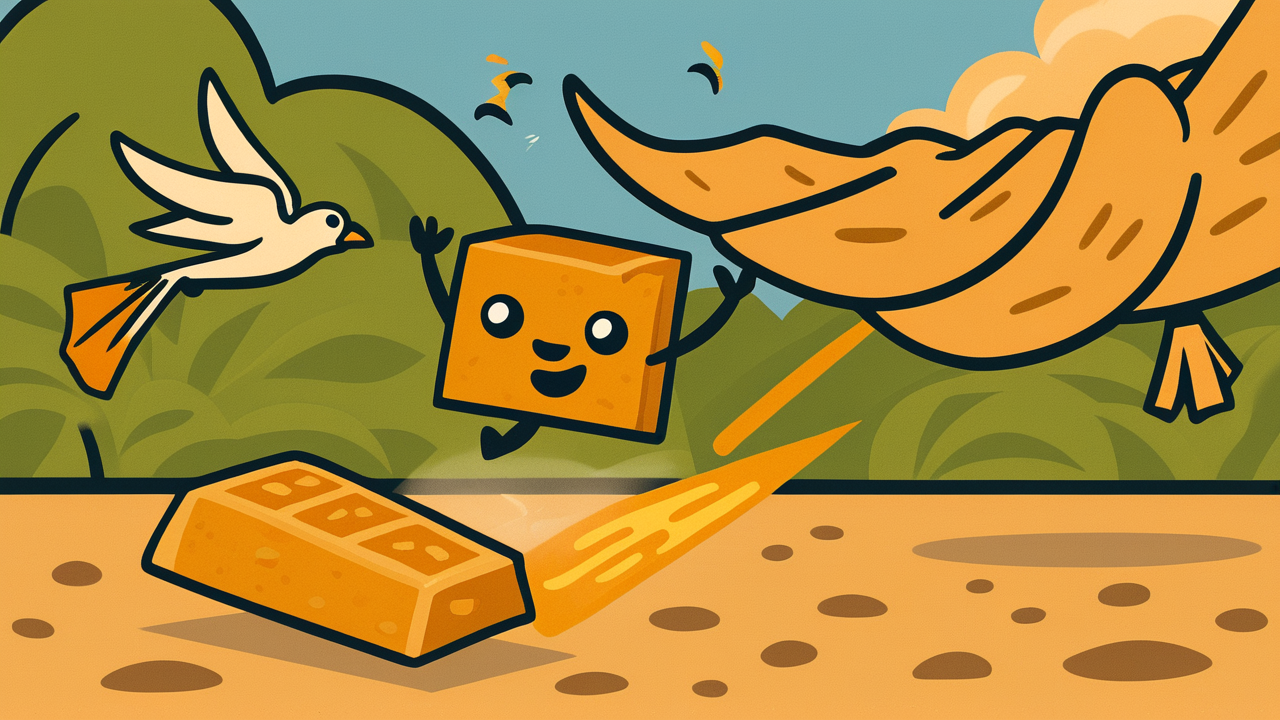

鳶に油揚げをさらわれるの読み方

とびにあぶらあげをさらわれる

鳶に油揚げをさらわれるの意味

「鳶に油揚げをさらわれる」とは、自分が手に入れようとしていたものや、既に手にしていた大切なものを、思いがけない第三者に横取りされてしまうことを意味します。

このことわざが使われるのは、特に自分と相手が何かを巡って競っている状況で、突然現れた別の人物がその利益や成果を持ち去ってしまった場面です。重要なのは、その第三者が最初から競争に参加していたわけではなく、まさに「漁夫の利」を得るような形で現れることです。

現代でも、ビジネスの商談で最終段階まで進んでいたのに、突然別の会社が契約を奪っていったり、恋愛において二人の男性が一人の女性を巡って競っている間に、全く別の男性が彼女の心を掴んでしまったりする状況で使われます。このことわざには、努力していた当事者たちの無念さと、状況の意外性が込められています。また、世の中の予測不可能さや、油断大敵という教訓も含んでいるのです。

由来・語源

このことわざの由来は、江戸時代の日常生活に深く根ざしています。当時、油揚げは庶民にとって貴重なタンパク源であり、特に豆腐屋で作られたばかりの温かい油揚げは、香ばしい匂いを漂わせる魅力的な食べ物でした。

江戸の街では、鳶(とんび)が空を舞い、時として人々の手から食べ物を奪い取ることがありました。鳶は猛禽類の中でも特に opportunistic(機会主義的)な性格で、人間の隙を狙って素早く獲物を奪う習性があります。油揚げのような軽くて香りの強い食べ物は、まさに鳶にとって格好の標的だったのです。

このことわざが定着した背景には、江戸時代の人々の生活実感があります。せっかく手に入れた大切な食べ物を、一瞬の隙に空から現れた鳶に奪われてしまう。その悔しさと驚きは、当時の人々にとって身近で切実な体験だったでしょう。

また、鳶という鳥の特徴も重要です。鳶は上空から獲物を見定め、タイミングを計って急降下する狩りの名手です。この自然界の法則が、人間社会の出来事を表現する比喩として使われるようになったのです。こうして、予期せぬ第三者によって大切なものを奪われる状況を表す、印象的なことわざが生まれました。

豆知識

鳶は実際に非常に賢い鳥で、人間の行動パターンを学習する能力があります。江戸時代の記録によると、特定の時間帯や場所で食べ物を狙う習性があったそうで、現代でも観光地では同様の行動が見られます。

油揚げという食材の選択も絶妙で、軽くて鳶が運びやすく、かつ当時の庶民にとって「ちょっとした贅沢品」だったことが、このことわざの効果を高めています。重い餅や魚では、鳶も簡単には運べませんからね。

使用例

- せっかく狙っていた中古車を買いに行ったら、朝一番で別の客に買われていて、まさに鳶に油揚げをさらわれた気分だった

- 二人で彼女を巡って競っていたのに、転校生に鳶に油揚げをさらわれるとは思わなかった

現代的解釈

現代社会では、このことわざの意味がより複雑で多様な場面に適用されるようになっています。特にインターネット時代において、情報の拡散速度が格段に上がったことで、「鳶に油揚げをさらわれる」状況が頻繁に発生するようになりました。

例えば、SNSで話題になったアイデアやコンテンツが、元の発信者を差し置いて別の人によって商業化されてしまうケースです。また、オンラインショッピングでは、カートに入れて検討している間に在庫が他の人に買われてしまうことも日常茶飯事となっています。

ビジネス界では、スタートアップ企業が長年開発してきた技術やサービスを、資本力のある大企業が短期間で模倣し、市場を席巻してしまう現象も「現代版の鳶に油揚げ」と言えるでしょう。

一方で、現代では「先手必勝」や「スピード重視」の価値観が強まっているため、このことわざに対する感情的な受け止め方も変化しています。昔は「理不尽な横取り」として憤りを感じる場面でも、今では「ビジネスチャンスを逃した自分の責任」として捉える傾向があります。

また、グローバル化により競争相手が見えにくくなったことで、まさに「空から突然現れる鳶」のような予期せぬ競合他社の出現が常態化しています。これにより、このことわざの持つ「油断への戒め」という側面が、現代においてより重要な意味を持つようになっているのです。

AIが聞いたら

情報セキュリティの専門家が最も警戒する「機会の窓理論」は、攻撃者が短時間で最大の成果を得る瞬間を狙うという概念ですが、これは鳶の行動パターンと驚くほど一致しています。鳶は獲物を持つ人が一瞬でも注意を逸らした隙に、音もなく急降下して油揚げを奪い去ります。現代のサイバー攻撃も同様で、システム管理者がアップデートを怠った数時間、従業員がフィッシングメールを開いた数秒という「機会の窓」を狙い撃ちします。

さらに興味深いのは、攻撃の成功率が「被害者の慢心度」と「攻撃者の準備度」の掛け算で決まるという現代理論です。油揚げを持つ人は「まさか空から奪われるとは思わない」という認知バイアスに陥り、鳶は日常的に上空から獲物を観察して最適なタイミングを計算しています。これは現代のソーシャルエンジニアリング攻撃そのものです。

情報セキュリティでは「多層防御」が基本ですが、このことわざが示唆するのは「上からの脅威」への備えの重要性です。地上の警戒だけでは不十分で、予想外の角度からの攻撃に対する360度の危機意識が必要だという教訓は、江戸時代から変わらぬセキュリティの本質を物語っています。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、人生における「備え」と「諦め」のバランスの大切さです。確かに、予期せぬ出来事で大切なものを失うことはあります。でも、それを恐れすぎて行動を起こさないのは、もったいないことですよね。

大切なのは、「鳶に油揚げをさらわれる」可能性を受け入れながらも、自分なりの最善を尽くすことです。商談でも恋愛でも、結果をコントロールできない部分があることを認めつつ、自分にできる準備や努力は惜しまない。そんな姿勢が、現代社会を生き抜く知恵なのかもしれません。

また、時には自分が「鳶」になることもあるでしょう。そんな時は、謙虚さを忘れずに、運に感謝する気持ちを持ちたいものです。人生は予測不可能だからこそ面白く、だからこそ一つひとつの出会いや機会を大切にしていきたいですね。失敗や挫折も含めて、すべてが人生の豊かさにつながっているのですから。

コメント