文化的背景

このヒンディー語のことわざは、インド哲学に深く根ざした実用主義的な世界観を反映しています。理想主義は時として現実的な必要性に譲らなければならないことを認めているのです。

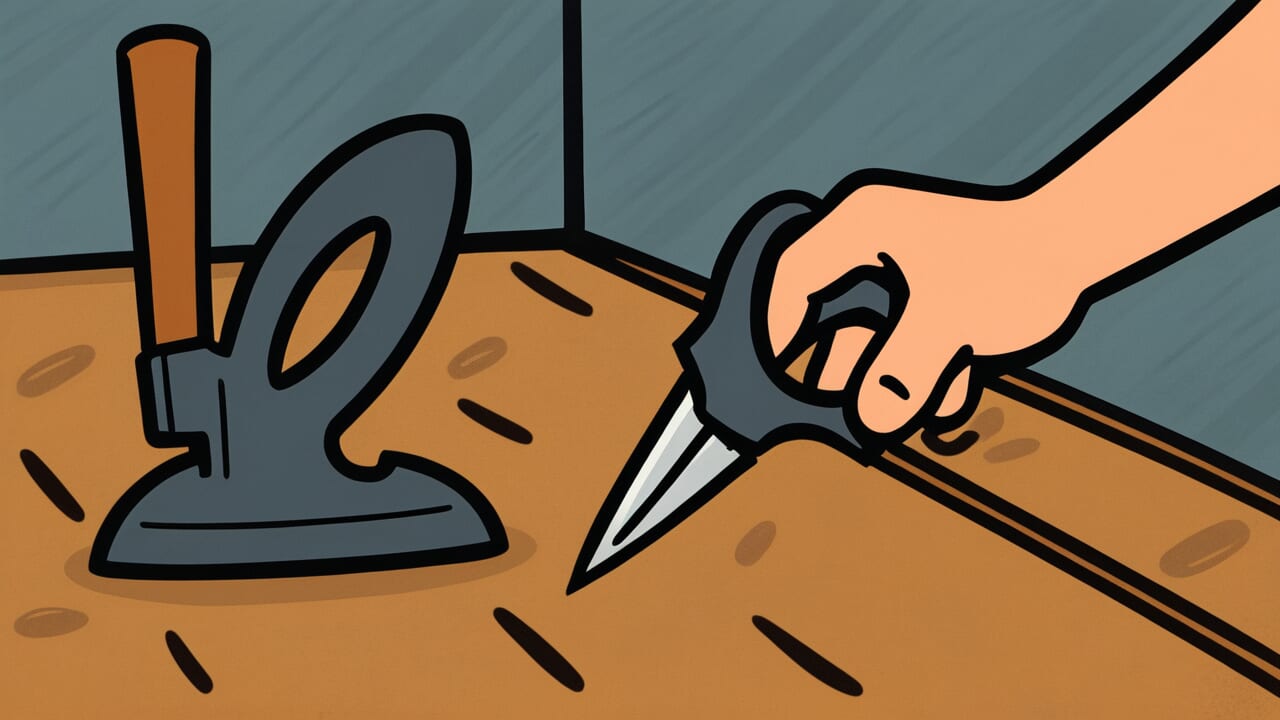

鉄を鉄で切るという比喩は、古代から金属加工の伝統を持つ文化において共鳴するものがあります。

インドの知恵の文献は、しばしば精神的な理想と世俗的な必要性のバランスを取っています。このことわざは後者を表しており、力には時として同等の力で対抗する必要があることを認識しているのです。

これは戦略的思考と実践的な統治術を重視したアルタシャーストラの伝統を反映しています。

このことわざは、対立や競争についての日常会話でよく使われます。親がいじめっ子に立ち向かう方法を子供に助言する際に使うこともあります。

ビジネス交渉、法的紛争、政治戦略についての議論にも登場します。

「鉄を鉄で切る」の意味

このことわざは文字通り、鉄は鉄でしか切れないという意味です。柔らかい材料では硬いものを加工したり切ったりすることはできません。メッセージは明確です。直面する課題に見合った対応をしなさい、ということなのです。

実際的には、これは強さには同等の強さで立ち向かうことを意味します。手強いビジネス競合相手と交渉する際、穏やかな説得では効果がないかもしれません。

攻撃的な同僚に直面している労働者は、しっかりと境界線を主張する必要があるでしょう。厳しい教師に対応する学生は、高い基準に厳格に応えることを学びます。

このことわざは、時として同等の強度で対応することが唯一の効果的なアプローチであることを示唆しています。

しかし、この知恵には注目すべき限界があります。不必要な攻撃性やエスカレーションを推奨しているわけではありません。このことわざは、より穏やかな方法が失敗した場合や明らかに不十分な状況に対処するものなのです。

対立そのものを称賛することなく、現実を認識しているのです。

由来・語源

このことわざは、インドの長い金属加工と鍛冶の伝統から生まれたと考えられています。古代インドの職人たちは、異なる材料には異なる道具が必要であることを理解していました。

硬い金属を効果的に加工できるのは、硬い道具だけだったのです。

このことわざは、世代を超えて口承伝統を通じて受け継がれてきたと思われます。職人たちは工房で弟子たちにこの実践的な真理を教えました。

時が経つにつれ、文字通りの観察が人間の対立の比喩となりました。このことわざは職人コミュニティを超えて一般的な使用へと広がっていったのです。

このことわざが今も残っているのは、不快ではあるが普遍的な真実を捉えているからです。人々は、平和的な解決を好むにもかかわらず、同等の力で対抗することが必要になる状況を認識しているのです。

金属加工の比喩が、この原則を具体的で記憶に残るものにしています。このことわざの現実主義は、異なる文脈や時代を超えて訴えかけるものがあるのです。

使用例

- コーチから選手へ:「最も手強い相手には、最も積極的な戦略が必要だ。鉄を鉄で切るんだ」

- マネージャーから従業員へ:「彼らの要求の厳しいクライアントに対応するには、同じくらい強い交渉担当者が必要だ。鉄を鉄で切るということだよ」

現代人に教えること

このことわざが今日でも重要なのは、競争的な環境において対立が避けられないものであり続けているからです。職場、市場、社会的状況は時として断固とした対応を求めます。

いつ強度を合わせるべきかを理解することで、人々は困難な相互作用を効果的に乗り越えることができるのです。

人々は、穏やかなアプローチを無視する持続的な課題に直面したときに、この知恵を応用できます。破壊的なチームメンバーに対処するマネージャーは、直接的な対決が必要かもしれません。

契約を交渉している人は、決意を示すために立ち去る必要があるかもしれません。重要なのは、より穏やかな方法が本当に失敗したときを認識することです。

この知恵をうまく適用するには、バランスと判断力が必要です。これは強さを必要とする状況に対処するものであり、すべての些細な意見の相違に対するものではありません。

必要な断固さと不必要な攻撃性を区別するには、経験と自己認識が必要です。このことわざは、効果を上げるには時として状況の要求に応じることが必要であることを思い出させてくれるのです。

コメント