ことわざ

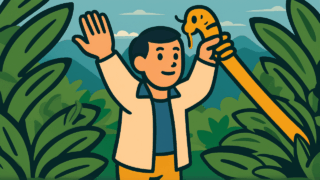

ことわざ 藪をつついて蛇を出すの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説

藪をつついて蛇を出すの読み方やぶをつついてへびをだす藪をつついて蛇を出すの意味「藪をつついて蛇を出す」は、余計なことをしたり、不用意に手を出したりして、かえって災いや面倒な問題を引き起こしてしまうことを意味します。このことわざは、本来なら静...

ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ