ことわざ

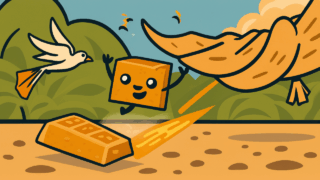

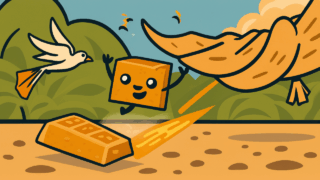

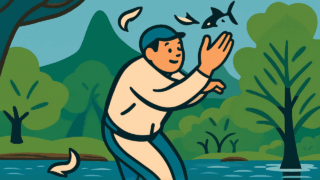

ことわざ 鳶に油揚げをさらわれるの意味・由来・使い方|日本のことわざ解説

鳶に油揚げをさらわれるの読み方とびにあぶらあげをさらわれる鳶に油揚げをさらわれるの意味「鳶に油揚げをさらわれる」とは、自分が手に入れようとしていたものや、既に手にしていた大切なものを、思いがけない第三者に横取りされてしまうことを意味します。...

ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ  ことわざ

ことわざ