衆曲は直を容れずの読み方

しゅうきょくはちょくをいれず

衆曲は直を容れずの意味

このことわざは、道理に外れた考えを持つ人々が多数を占めている集団では、正しい考えを持つ人が受け入れられないという意味です。曲がった者たちは、自分たちと異なる正しい意見を排除しようとする傾向があることを示しています。

使用場面としては、組織や集団の中で不正や誤った慣習が蔓延している状況を指摘する時に用いられます。多数派が間違った方向に進んでいる時、正論を述べる人が孤立したり、排斥されたりする現象を表現する言葉です。

現代でも、職場での不正な慣行、学校でのいじめの構造、SNSでの炎上など、多数派が誤った方向に傾いている時に、正しいことを主張する人が攻撃される場面は少なくありません。このことわざは、そうした状況を的確に言い表し、集団心理の危険性を警告する教訓として理解されています。

由来・語源

このことわざの由来については、明確な文献上の初出は特定されていないようですが、中国の古典思想、特に儒教の影響を受けた表現だと考えられています。「衆」は多数の人々、「曲」は曲がった者、つまり道理に外れた者を指し、「直」は正しい道を歩む者を意味します。

古代中国では、為政者の徳と民衆の在り方が重要なテーマでした。孔子は「政は正なり」と説き、正しさが政治の根本だと考えましたが、同時に多数派が必ずしも正しいとは限らないという現実も認識されていました。この言葉は、そうした思想的背景から生まれたと推測されます。

日本には漢籍を通じて伝わり、江戸時代の教訓書などに見られるようになったとされています。武士道や儒学を学ぶ中で、多数派に流されず正義を貫く難しさを教える言葉として重視されました。「曲」と「直」という対比的な表現は、視覚的にも分かりやすく、道徳的な教えを伝えるのに適していたのでしょう。集団の中で正しさを保つことの困難さは、時代を超えた普遍的なテーマであり、だからこそこの言葉が現代まで語り継がれてきたと考えられています。

使用例

- 会社の不正会計を指摘した社員が左遷されたのは、まさに衆曲は直を容れずだ

- 学級会でいじめを止めようと発言したら逆に標的にされて、衆曲は直を容れずを実感した

普遍的知恵

「衆曲は直を容れず」が示す人間の本質は、集団になると個人の良心が麻痺してしまうという残酷な真実です。なぜ人は集団になると、一人では決してしないような不正や不当な行為に加担してしまうのでしょうか。

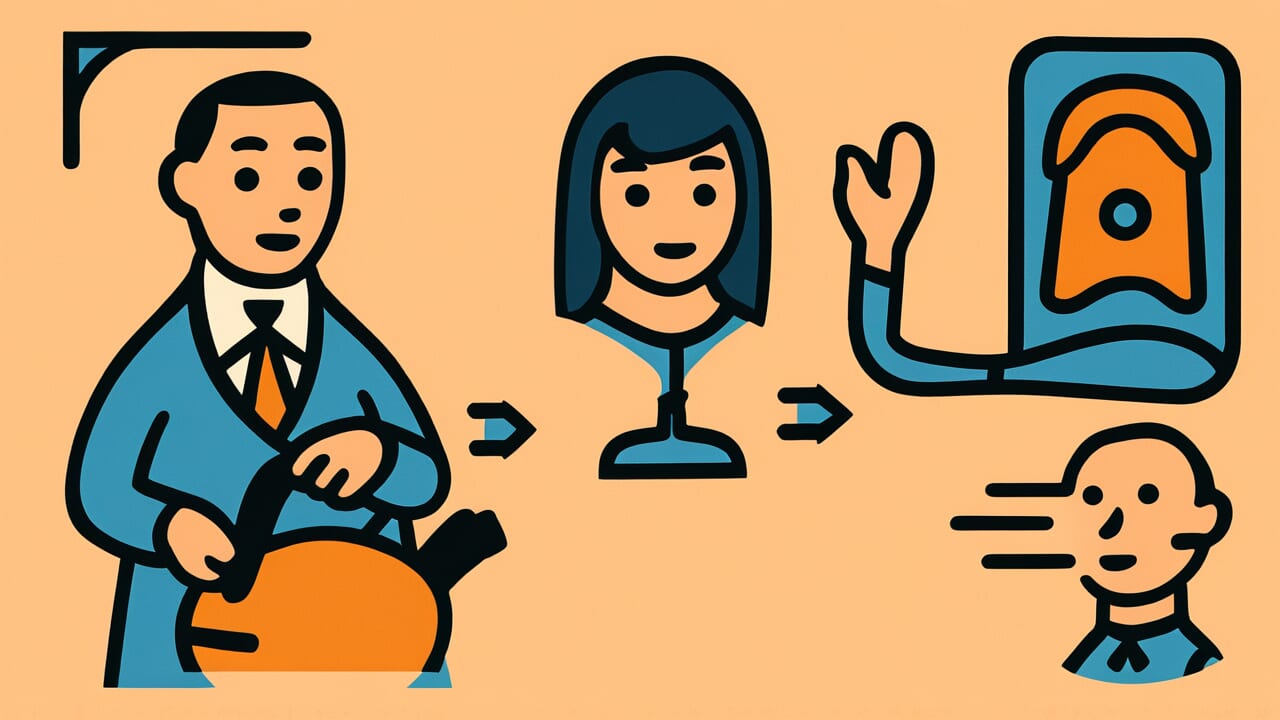

その答えは、人間が持つ「所属への欲求」にあります。私たちは社会的な生き物であり、集団から排除されることを本能的に恐れます。だからこそ、周囲が間違った方向に進んでいても、それに異を唱えることは自分の居場所を失うリスクを伴います。多数派は自分たちの正当性を数の力で担保しようとし、異論を唱える者を脅威と見なすのです。

さらに深刻なのは、曲がった者たちは自分たちが曲がっているという自覚がないことです。むしろ、正しい者を「空気が読めない」「協調性がない」と批判します。集団の中で醸成された価値観は、いつの間にか絶対的な基準となり、それに従わない者を排除する論理が生まれます。

この構造は、古代から現代まで変わりません。魔女狩り、村八分、組織的な隠蔽、ネットでの集団攻撃。形を変えながら、同じ人間の性が繰り返されています。だからこそ先人たちは、この言葉を通じて警告を発し続けてきたのです。

AIが聞いたら

トポロジーでは、コーヒーカップとドーナツは「同じ形」として扱われます。なぜなら、穴が一つあるという本質的な性質が連続的に変形しても保たれるからです。逆に言えば、穴の数という不変量が異なるものは、どんなに頑張っても互いに変形できません。

不正な組織と誠実な個人の関係も、実はこれと同じ構造を持っています。曲がった集団は「利益の循環」という閉じたループ構造を持ち、その穴を通して利権が回り続けます。一方、真っ直ぐな人間は穴のない球体のような構造です。この位相的な違いこそが、両者が共存できない数学的理由なのです。

組織が正直者を排除しようとするのは、単なる意地悪ではありません。穴のない構造が入り込むと、組織全体の位相が変わってしまう危険があるからです。たとえば内部告発者が一人いるだけで、密室で回っていた利権の輪が外部に開かれ、閉じたループが破壊されます。これは位相幾何学的に見れば、ドーナツが球体に変換される劇的な変化です。

逆に言えば、たった一人の誠実な人間が組織全体の位相構造を書き換える力を持つということです。組織の側が必死に排除しようとするのは、その変革の力学を本能的に恐れているからに他なりません。

現代人に教えること

このことわざが現代のあなたに教えてくれるのは、「多数派が常に正しいわけではない」という勇気です。SNSで多くの「いいね」がついている意見、職場で誰も疑問を呈さない慣習、学校で「みんながやっている」こと。それらが本当に正しいのか、立ち止まって考える力を持つことが大切です。

同時に、もしあなたが正しいことを主張して孤立したとしても、それはあなたが間違っているからではないかもしれません。集団が曲がっている時、まっすぐな人こそが異端に見えるのです。歴史を振り返れば、時代を変えた人々の多くは、当初は少数派として批判されていました。

ただし、このことわざは単なる反骨精神を煽るものではありません。大切なのは、自分自身が「曲がった多数派」の一員になっていないか、常に自己点検することです。私たちは誰でも、気づかないうちに集団の圧力に屈し、不正に目をつぶってしまう弱さを持っています。

だからこそ、多様な意見に耳を傾け、異論を大切にする姿勢が必要なのです。あなたの周りに「空気を読まない」正論を言う人がいたら、その声を簡単に退けないでください。その人こそが、集団を正しい方向に導く鍵を持っているかもしれないのですから。

コメント