六馬和せざれば造父も以て遠きを致す能わずの読み方

りくばわせざればぞうほもってとおきをいたすあたわず

六馬和せざれば造父も以て遠きを致す能わずの意味

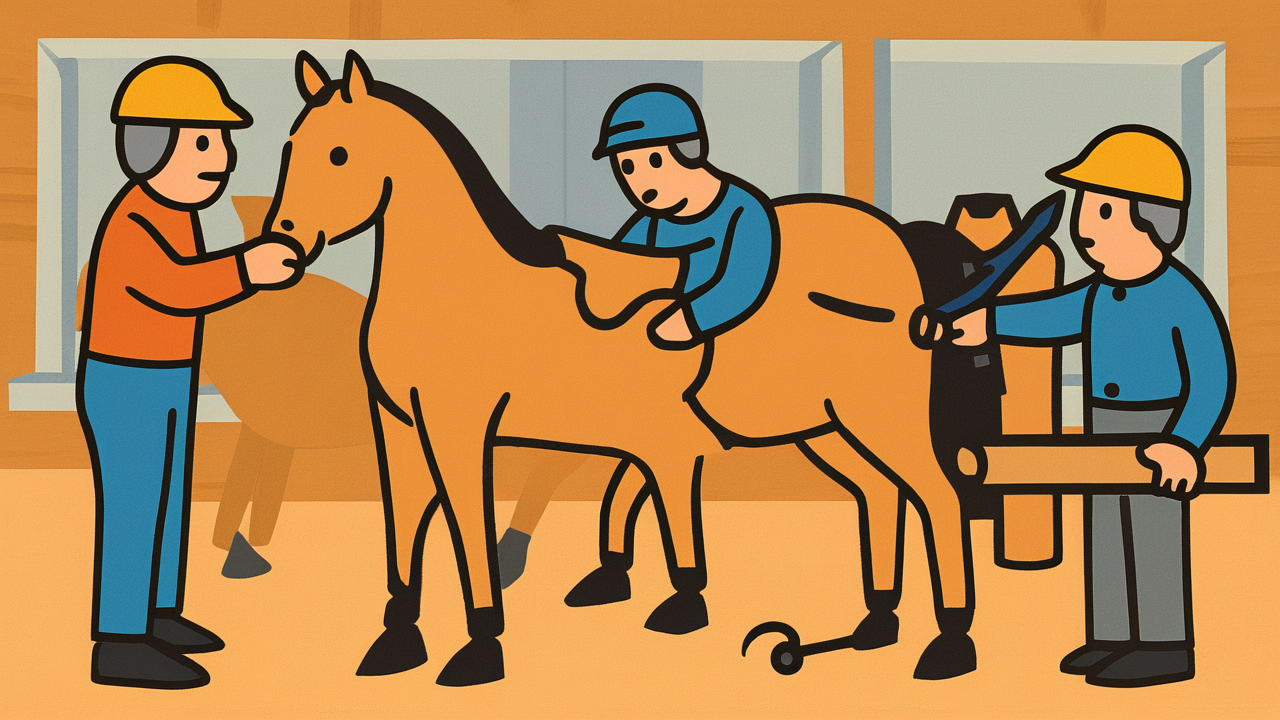

このことわざは、どんなに優秀な指導者がいても、メンバーが協力し合わなければ大きな目標は達成できないという意味です。

造父という名馭者でさえ、六頭の馬がバラバラに動いていては遠くへ行けないように、組織やチームにおいては個人の能力よりも全体の協調性が重要だということを教えています。リーダーの実力だけでは限界があり、成功には全員の協力が不可欠なのです。このことわざは、会社のプロジェクト、スポーツチーム、学校の委員会活動など、複数の人が関わる場面で使われます。特に、個人プレーに走りがちなメンバーがいる時や、チームワークの重要性を強調したい場面で効果的な表現となります。現代でも変わらず通用する普遍的な真理を含んでおり、組織運営の基本原則として多くの人に理解されています。

由来・語源

このことわざは、中国の古典『韓非子』に登場する故事に由来しています。造父(ぞうほ)とは、古代中国の春秋時代に実在したとされる伝説的な馭者(ぎょしゃ)、つまり馬車を操る名人のことです。彼は趙の穆王に仕えた人物として知られ、その馬術の腕前は当時から語り草となっていました。

「六馬」とは六頭の馬を指し、古代中国では皇帝や王が乗る馬車には複数の馬が使われていました。どんなに優れた御者である造父でも、六頭の馬がそれぞれ勝手な方向に向かおうとしていては、遠くまで旅することはできないという意味から生まれたことわざなのです。

この故事は『韓非子』の中で、統治の重要性を説く文脈で使われました。一国を治めるには、どんなに優秀な君主であっても、臣下たちが心を一つにしなければ大きな事業は成し遂げられないという政治的な教訓として語られていたのです。日本には中国の古典とともに伝来し、チームワークの大切さを説くことわざとして定着しました。

豆知識

造父は実在の人物で、中国古代の車馬技術の発達に大きく貢献したとされています。彼の技術は単なる馬術ではなく、複数の馬を同時に制御する高度な技能で、現代のF1ドライバーのような存在だったと考えられます。

古代中国では馬車の馬の数が身分を表し、天子は六頭、諸侯は四頭、大夫は二頭と決められていました。つまり「六馬」は最高位の乗り物を意味しており、このことわざには「最高の条件が揃っていても」という含意があるのです。

使用例

- 新しいマネージャーは優秀だが、部下たちがまとまらないので六馬和せざれば造父も以て遠きを致す能わずの状態だ

- どんなに名監督でも選手が協力しなければ六馬和せざれば造父も以て遠きを致す能わずで、チーム一丸となることが大切だ

現代的解釈

現代社会では、このことわざの意味がより深刻で複雑になっています。グローバル化が進む中で、多様な価値観や文化的背景を持つメンバーが一つのチームで働くことが当たり前になりました。昔の「和」は同質性を前提としていましたが、今求められるのは「多様性の中での協調」です。

IT企業のプロジェクトチームを例に取ると、エンジニア、デザイナー、マーケター、営業担当者など、それぞれ異なる専門性と思考パターンを持つ人々が協力する必要があります。リモートワークの普及により、物理的な距離も加わって、チームワークの構築はさらに困難になっています。

一方で、SNSやクラウドツールの発達により、情報共有や意思疎通の手段は格段に向上しました。現代の「造父」には、従来のリーダーシップに加えて、テクノロジーを活用したチームマネジメント能力が求められています。

また、個人の権利意識が高まった現代では、トップダウンの指示だけでは「六馬を和させる」ことは困難です。メンバー一人ひとりが納得できる目標設定と、それぞれの強みを活かせる役割分担が重要になっています。このことわざは、現代においてより戦略的で繊細なアプローチが必要であることを教えてくれているのです。

AIが聞いたら

この古典は、現代のAI開発における最も重要な原理「システム統合」の本質を2000年以上前に見抜いていました。

世界最高のAIエンジニアでも、GPU、CPU、メモリ、ストレージ、ネットワークの各要素が協調しなければ、ChatGPTのような高度なシステムは生まれません。実際、現在の大規模言語モデルは数万個のGPUが完璧に同期して動作することで初めて機能します。一つでも遅延や不具合があれば、全体のパフォーマンスが劇的に低下するのです。

さらに興味深いのは、人間とAIの協働関係にも同じ原理が適用されることです。最新の研究では、人間とAIが最も効果的に連携するのは、お互いの特性を理解し「調和」した時だと判明しています。人間が創造性と直感を、AIが計算力と記憶力を担当し、両者が同じリズムで協働する状態です。

この「六馬和せざれば」の教えは、現代のDevOpsやアジャイル開発でも核心となっています。優秀なプロジェクトマネージャーがいても、開発者、デザイナー、テスター、インフラエンジニアが足並みを揃えなければ、革新的なプロダクトは生まれません。古代中国の馬車の知恵が、21世紀のデジタル革命の成功法則と完全に一致しているのは驚くべき洞察です。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、真のリーダーシップとは何かということです。優秀な人がトップに立てば全てうまくいくという考えは幻想に過ぎません。大切なのは、チーム全体が同じ方向を向けるような環境を作ることなのです。

あなたがリーダーの立場にいるなら、メンバー一人ひとりの声に耳を傾け、それぞれの強みを理解することから始めてみてください。そして、チーム全体が共有できる明確な目標を設定し、なぜその目標が重要なのかを丁寧に説明することが大切です。

もしあなたがチームの一員なら、自分だけの利益を追求するのではなく、全体の成功を考えて行動してみてください。時には自分の意見を譲ることも必要ですが、それは決して負けではありません。チーム全体が成功すれば、結果的にあなた自身も成長できるのです。

現代社会では、一人で成し遂げられることには限界があります。だからこそ、このことわざの教えは今でも輝いているのです。協力することの素晴らしさを信じて、今日から実践してみませんか。

コメント