暖簾に腕押しの読み方

のれんにうでおし

暖簾に腕押しの意味

「暖簾に腕押し」は、力を入れて何かをしても、全く手応えがなく効果が現れない状況を表すことわざです。

このことわざは、相手が自分の働きかけに対して反応を示さない場面でよく使われます。例えば、一生懸命説得しようとしても相手が聞く耳を持たない時、熱心にアドバイスをしても相手に響かない時、真剣に取り組んでいるのに周囲から評価されない時などです。

特徴的なのは、単に「効果がない」というだけでなく、「力を込めているのに手応えがない」というもどかしさや虚しさが込められている点です。暖簾を押した時の、ふわりとした感触とすぐに元に戻る様子が、まさにその感覚を表現しています。現代でも、職場での提案が上司に聞き入れられない時や、子どもに注意しても右から左へ流されてしまう時など、多くの人が経験する状況を的確に表現したことわざとして親しまれています。

由来・語源

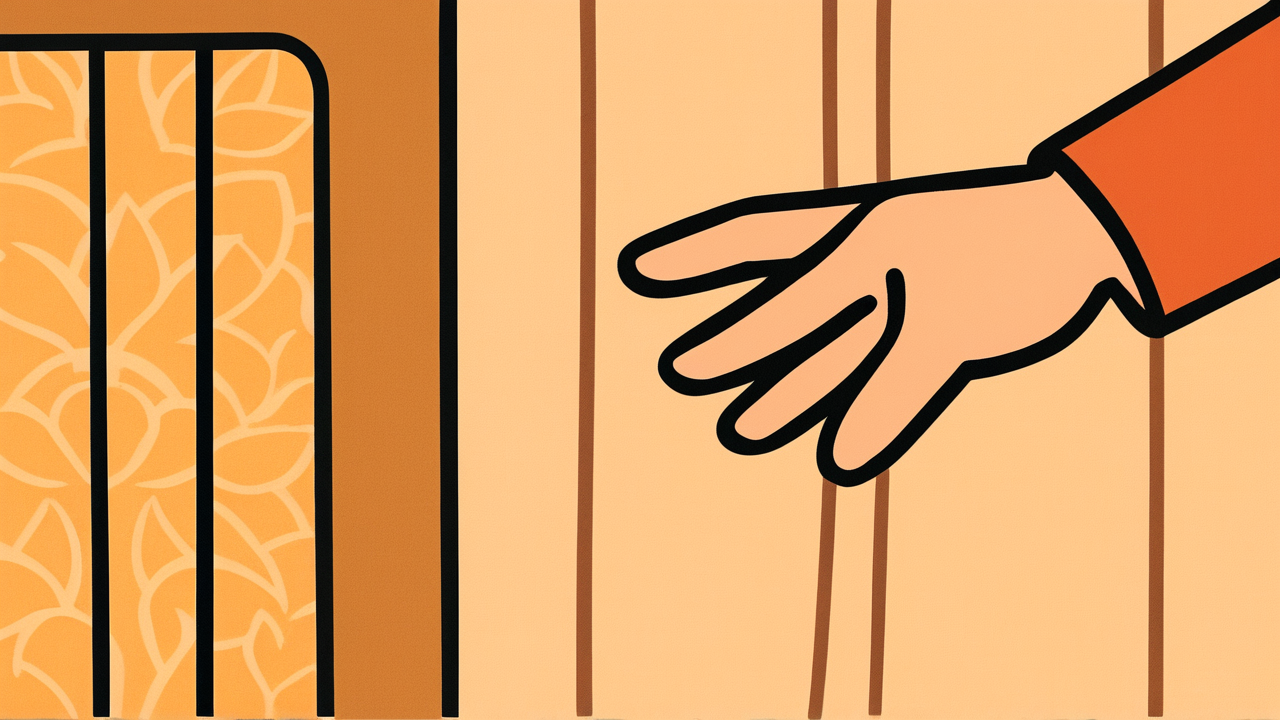

「暖簾に腕押し」の由来は、江戸時代の商家の風景から生まれたと考えられています。暖簾(のれん)は、商店の入り口に掛けられた布製の看板で、風にひらひらと揺れる柔らかな素材でできていました。

この表現が生まれた背景には、当時の人々の日常的な体験があります。商店街を歩いていて、うっかり暖簾にぶつかったり、手で押したりした経験は誰にでもあったでしょう。しかし、暖簾は布でできているため、いくら力を込めて押しても手応えがありません。押した瞬間は少し凹むものの、すぐに元の形に戻ってしまいます。

このことわざが文献に登場するのは江戸時代中期以降とされており、商業が発達し、町人文化が花開いた時代背景と深く関わっています。当時の人々は、この身近な体験を通じて、人間関係や社会での様々な場面を表現する比喩として使うようになりました。

暖簾という日本独特の商習慣から生まれたこの表現は、やがて「手応えのなさ」や「効果のなさ」を表す代表的なことわざとして定着していったのです。江戸の町人たちの生活感覚が込められた、実に日本らしいことわざといえるでしょう。

豆知識

暖簾は単なる看板ではなく、商家の信用そのものを表していました。「暖簾を分ける」という表現があるように、優秀な番頭が独立する際に、本家の暖簾と同じ屋号を使う権利を与えることは、最高の信頼の証でした。

江戸時代の暖簾は麻や木綿で作られ、藍染めが一般的でした。これは藍に虫除け効果があったためで、商品を守る実用的な意味もあったのです。現代でも老舗の暖簾が大切に保管されているのは、こうした歴史的価値があるからなのですね。

使用例

- 部下に何度注意しても改善されず、まさに暖簾に腕押しの状態が続いている

- 息子の進路について真剣に話し合おうとしても暖簾に腕押しで、全然聞いてくれない

現代的解釈

現代社会では、「暖簾に腕押し」の状況がより複雑化しています。SNSでの情報発信では、どんなに有益な内容を投稿しても反応が得られないことがあります。また、リモートワークが普及した職場では、画面越しのコミュニケーションで相手の反応が読み取りにくく、まさに暖簾に腕押しのような感覚を覚える人も多いでしょう。

一方で、現代では「相手に響かない」ことの原因がより明確になってきました。情報過多の時代では、単に伝える側の熱意だけでは不十分で、相手の関心や状況に合わせたアプローチが求められます。マーケティングの分野では、ターゲットを絞り込み、適切なタイミングで適切な方法で伝えることの重要性が強調されています。

また、多様性を重視する現代社会では、「相手が反応しない」ことを必ずしも否定的に捉えない視点も生まれています。それぞれの価値観や優先順位が異なることを認め、無理に押し付けるのではなく、相手のペースを尊重する姿勢も大切とされています。

このことわざは、効果的なコミュニケーションを考える上で、現代でも重要な示唆を与えてくれる表現といえるでしょう。

AIが聞いたら

暖簾に腕で押しても手応えがないのは、実は物理学的に見ると極めて効率的なエネルギー処理システムなのだ。

固い壁を押すと、加えた力の90%以上が反発力として跳ね返ってくる。つまり、押した人は自分の力で自分が疲れる。一方、暖簾のような柔軟な素材は、受けた力を熱エネルギーや振動エネルギーに変換して周囲に分散させる。結果として、押した力の大部分が消失し、反発力はほぼゼロになる。

この現象を人間関係に当てはめると驚くべき発見がある。怒りや批判という「力」を受けた時、硬直して反発すれば、相手の感情エネルギーがそのまま跳ね返り、衝突が激化する。しかし暖簾のように柔軟に受け流せば、相手の感情エネルギーは自然に減衰していく。

実際、心理学研究では「感情の同調圧力」が確認されている。相手が攻撃的になった時、同じレベルで応戦すると、双方のストレスホルモンが約3倍に増加する。一方、一方が冷静を保つと、攻撃側の興奮も平均7分で自然に収まるという。

暖簾は単なる「無抵抗」ではない。相手のエネルギーを巧妙に無力化する、高度な物理システムなのだ。古人はこの力学を直感的に理解し、対人関係の極意として表現したのである。

現代人に教えること

「暖簾に腕押し」が現代人に教えてくれるのは、コミュニケーションにおける「力の入れ方」の大切さです。一方的に力を込めるだけでは、相手の心に響かないことがあるという現実を、このことわざは優しく教えてくれています。

大切なのは、相手の立場や状況を理解しようとする姿勢です。暖簾が柔らかいように、人の心も時には受け流すことで自分を守っているのかもしれません。そんな時は、押し続けるのではなく、一度立ち止まって相手のペースに合わせることも必要でしょう。

また、このことわざは「すぐに結果を求めすぎない」ことの重要性も示しています。種をまいてもすぐには芽が出ないように、人間関係や仕事での成果も時間をかけて育まれるものです。手応えがないからといって諦めるのではなく、長い目で見守る余裕を持ちたいものです。

現代社会では効率性が重視されがちですが、このことわざは私たちに「無駄に見えることにも意味がある」と語りかけています。相手に響かない経験も、きっと次のコミュニケーションに活かされるはずです。

コメント