目の上の瘤の読み方

めのうえのこぶ

目の上の瘤の意味

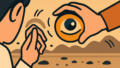

「目の上の瘤」とは、自分より地位や立場が上にいて、何かと邪魔になったり煩わしく感じたりする人のことを指します。

この表現は、主に職場や組織内での人間関係で使われることが多いですね。例えば、直属の上司や先輩が、自分の思うように仕事を進めることを妨げたり、常に監視の目を光らせていたりする場合に用いられます。重要なのは、その人が自分より上の立場にいるということです。同僚や後輩に対しては使いません。

この表現を使う理由は、目の上の瘤が常に視界に入って邪魔になるように、その人の存在が常に気になって煩わしく感じられるからです。瘤は痛みを伴うものではありませんが、視界を遮る不快感があります。同様に、その人自体が悪い人というわけではないけれど、自分にとっては都合が悪い存在だという微妙なニュアンスが込められています。現代でも、組織の中で自分の上にいる煩わしい存在を表現する際に、このことわざの的確さが理解されています。

由来・語源

「目の上の瘤」の由来は、文字通り目の上にできる瘤(こぶ)の状態から生まれたことわざです。

目の上に瘤ができると、視界を遮って非常に邪魔になります。瘤自体は病気ではありませんが、常に視野に入り続けるため、日常生活で大変煩わしい存在となります。この身体的な不快感が、人間関係における煩わしさの比喩として使われるようになったのです。

江戸時代の文献にもこの表現が見られることから、かなり古くから使われていたことわざと考えられます。当時の人々にとって、医療技術が発達していない時代では、目の上の瘤は簡単に取り除けない厄介なものでした。そのため、取り除きたくても取り除けない煩わしい存在という意味が、より強く実感されていたのでしょう。

このことわざが定着した背景には、日本人の繊細な感覚表現があります。直接的に「邪魔な人」と言わず、身体の不調に例えることで、相手への配慮を示しながらも、その煩わしさを的確に表現する日本語の特徴がよく現れています。視覚的にイメージしやすい身体の部位を使った比喩は、聞く人にとって非常に分かりやすく、そのため長く愛用されてきたのです。

豆知識

目の上にできる瘤は、医学的には「眼瞼腫瘍」と呼ばれることがあります。現代では簡単な手術で取り除けますが、江戸時代の人々にとっては一生付き合わなければならない煩わしいものでした。そのため、このことわざの「取り除きたくても取り除けない」という感覚は、当時の人々にとってより切実だったのでしょう。

興味深いことに、瘤は成長が遅いため、できてしまうと長期間その場所に留まり続けます。これも人間関係における「目の上の瘤」と似ていますね。煩わしい上司や先輩も、すぐにいなくなるわけではなく、長期間その関係が続くことが多いものです。

使用例

- 新しい部長が来てから、何をするにも細かくチェックされて、まさに目の上の瘤だよ

- あの先輩は仕事はできるけれど、いちいち口出ししてくるから目の上の瘤なんだよね

現代的解釈

現代社会では、「目の上の瘤」の概念がより複雑になっています。従来の縦社会では、明確な上下関係の中で煩わしい上司を指していましたが、現在はフラットな組織構造や多様な働き方により、この関係性も変化しています。

特にIT企業やスタートアップでは、年齢や経験年数に関係なく実力主義が重視されるため、従来の「目の上の瘤」の定義が当てはまらない場面も増えています。むしろ、直接の上司ではなくても、プロジェクトリーダーや他部署の影響力のある人が「目の上の瘤」となるケースが見られます。

また、リモートワークの普及により、物理的な距離があっても、オンライン会議やチャットツールを通じて常に監視されているような感覚を覚える人も多くなりました。デジタル時代の「目の上の瘤」は、物理的な存在感ではなく、通知やメッセージによる心理的プレッシャーとして現れることがあります。

一方で、パワーハラスメントへの意識が高まる中、このことわざを使う際にも注意が必要になっています。単なる愚痴として使っていた表現が、職場環境の問題を示すサインとして捉えられることもあります。現代では、「目の上の瘤」と感じる関係性を改善するためのコミュニケーション手法や、組織運営の工夫が重要視されているのです。

AIが聞いたら

眼瞼(まぶた)にできる腫瘤は、医学的に見ると極めて厄介な存在だ。わずか数ミリの小さな膨らみでも、瞬きのたびに違和感を生じ、視野の一部を常に遮る。特に上眼瞼の腫瘤は重力で下がりやすく、視界の上部に黒い影を落とし続ける。

興味深いのは、目の構造上の特殊性だ。眼球は人体で最も敏感な器官の一つで、髪の毛一本が触れただけでも強烈な不快感を覚える。この超高感度センサーの真上に異物があると、脳は常にその存在を意識せざるを得ない。つまり「忘れたくても忘れられない状態」が物理的に作り出される。

さらに驚くべきは、眼瞼の腫瘤が引き起こす心理的影響だ。視野に常に異物が映り込むことで、集中力が削がれ、イライラが募る。これは脳科学的に説明できる現象で、視覚情報の処理に余計なエネルギーが消費され、精神的疲労が蓄積するのだ。

このことわざの作者は、おそらく実際に眼瞼腫瘤を患った経験があるのではないだろうか。物理的な不快感と心理的圧迫感の絶妙な一致は、体験者でなければ表現できない精密さを持っている。医学的事実と感情表現が完璧に重なる、言語史上稀有な傑作といえる。

現代人に教えること

「目の上の瘤」ということわざは、現代人に人間関係の受け止め方について大切なことを教えてくれます。

まず、煩わしく感じる相手も、必ずしも悪意を持っているわけではないということです。上司や先輩の行動は、多くの場合、責任感や経験に基づいたものです。この視点を持つことで、感情的な対立を避け、建設的な関係を築くヒントが見えてきます。

また、このことわざは「完全に排除したいわけではない」という微妙な感情を表現しています。現代社会では、苦手な人とも協力して成果を出すことが求められます。相手を敵視するのではなく、「煩わしいけれど必要な存在」として受け入れる柔軟性が大切です。

そして何より、自分自身が誰かの「目の上の瘤」になっていないか振り返る機会を与えてくれます。良かれと思ってしていることが、相手にとっては煩わしく感じられているかもしれません。相手の立場に立って考える習慣を身につけることで、より良い人間関係を築けるでしょう。人間関係の複雑さを受け入れながら、お互いを尊重し合う姿勢こそが、現代社会を生きる知恵なのです。

コメント