釘の曲がりは鉄鎚で直せの読み方

くぎのまがりはてっついでなおせ

釘の曲がりは鉄鎚で直せの意味

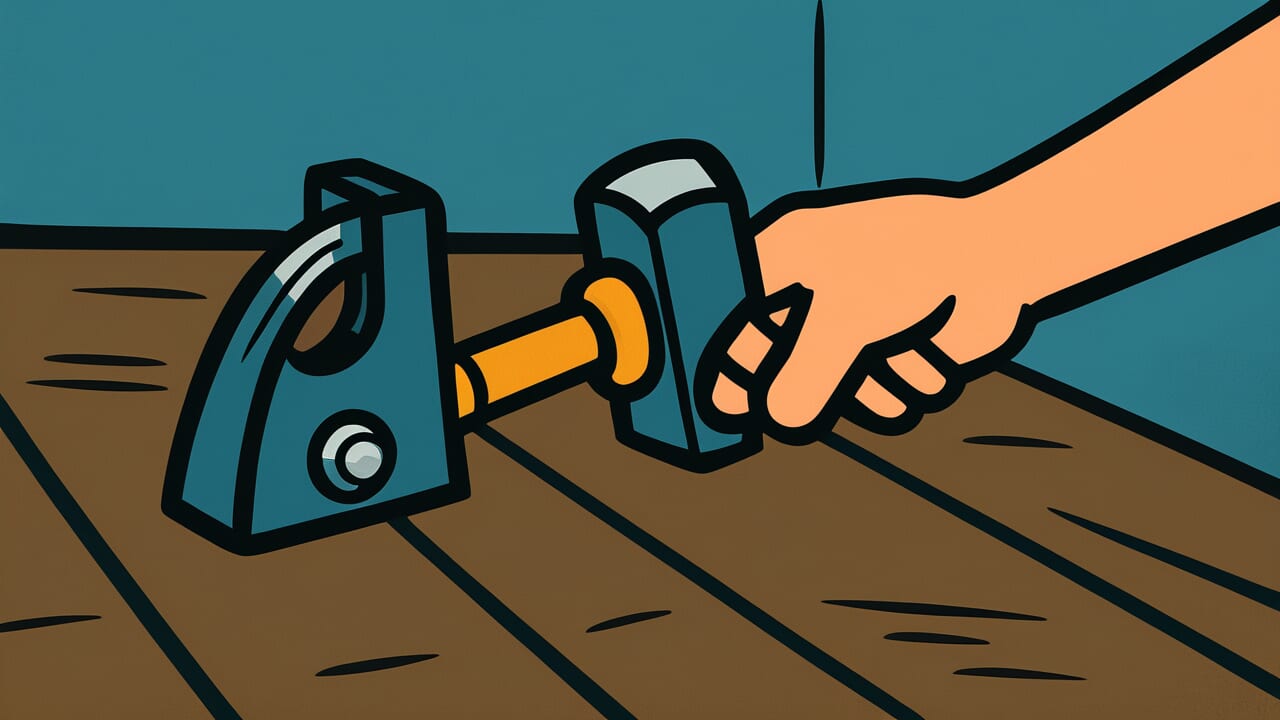

このことわざは、曲がった釘を鉄鎚で叩けば真っ直ぐに直せるように、人間も適切な鍛錬や指導を加えれば正しい道に導けるという教えです。

使われるのは主に教育や人材育成の場面です。悪い癖がついてしまった人、道を踏み外してしまった人に対して、諦めずに厳しく指導すれば更生できるという希望を込めて用いられます。また、自分自身の欠点を直そうとする際にも、努力と訓練によって改善できるという前向きな意味で使われることがあります。

この表現を使う理由は、物理的な事実を根拠にしているため説得力があるからです。実際に曲がった釘は力を加えれば直せます。この確かな事実が、人間の可塑性への信頼を裏付けているのです。

現代では、厳しい指導や訓練の価値が見直される中で、このことわざは「適切な負荷をかけることで人は成長する」という意味として理解されています。

由来・語源

このことわざの明確な文献上の初出は定かではありませんが、言葉の構成から考えると、鍛冶の技術と人間教育を重ね合わせた表現だと考えられます。

釘は古くから建築や木工に欠かせない道具でした。鉄を熱して叩き、形を整えて作られる釘ですが、使用中に曲がってしまうことも少なくありません。曲がった釘は、鉄鎚で叩けば再び真っ直ぐにできます。この単純な事実が、人間の成長や教育の比喩として用いられたのでしょう。

興味深いのは、このことわざが「叩く」という行為に着目している点です。江戸時代には「鉄は熱いうちに打て」という類似のことわざも広く使われていましたが、こちらは若いうちの教育を説くものです。一方「釘の曲がりは鉄鎚で直せ」は、すでに曲がってしまった状態からの矯正を語っています。つまり、人が道を外れたり、悪い習慣を身につけたりした後でも、適切な指導や訓練によって正しい道に戻せるという、より希望的なメッセージを含んでいると言えるでしょう。

鍛冶の現場での実践的な知恵が、人間教育の真理として昇華された表現だと考えられています。

使用例

- 息子の素行が悪くなってきたが、釘の曲がりは鉄鎚で直せというから今からでも遅くない

- 新入社員の態度に問題があっても、釘の曲がりは鉄鎚で直せの精神で根気強く指導していこう

普遍的知恵

このことわざが語る最も深い真理は、人間の可塑性への信頼です。一度曲がってしまったものでも、適切な力を加えれば元に戻せる。この単純な物理法則の中に、人間という存在への希望が込められています。

人は誰でも過ちを犯します。道を外れることもあれば、悪い習慣に染まることもあります。そんな時、周囲の人々は二つの反応を示します。一つは「もう手遅れだ」と諦めること。もう一つは「まだ直せる」と信じることです。このことわざは明確に後者の立場を取っています。

興味深いのは、このことわざが「自然に直る」とは言っていない点です。鉄鎚という道具が必要なのです。つまり、人が変わるためには外部からの働きかけ、時には厳しい指導や訓練が不可欠だという現実も同時に示しています。優しく見守るだけでは不十分で、適切な圧力が必要だという厳しい認識がそこにはあります。

しかし同時に、このことわざは暴力や過度な強制を正当化するものではありません。鉄鎚で叩くのは、釘を壊すためではなく、本来の形に戻すためです。人を鍛えるのも、その人を潰すためではなく、本来持っている良さを引き出すためなのです。この微妙なバランス感覚こそが、先人たちの知恵の深さを物語っています。

AIが聞いたら

釘を曲げると、金属内部では結晶構造が変形して「転位」という欠陥が増えます。転位が増えると金属は硬くなりますが、同時に脆くなります。これを加工硬化といいます。つまり、曲がった釘は曲がる前より硬く、そして折れやすくなっているのです。

ここで鉄鎚で叩いて直そうとすると、さらに転位が増えて加工硬化が進みます。アルミニウムなら常温で叩くと約2倍の硬度になりますが、伸びは半分以下に低下します。釘も同様で、叩けば叩くほど硬く脆くなり、ある時点でパキッと折れてしまいます。問題を起こした方法と同じ方法で解決しようとすると、状況が悪化するわけです。

材料科学では、この硬化した金属を元に戻す方法があります。焼きなましです。金属を適度に加熱すると、バラバラになった結晶構造が再配列して、転位が減少します。鉄なら500度から700度程度に加熱してゆっくり冷ますと、元の柔軟性を取り戻します。叩くという力技ではなく、温めて休ませるという真逆のアプローチです。

この原理は問題解決の本質を示しています。同じ方法を繰り返すと内部構造が限界を超えて壊れます。時には全く違う、むしろ正反対の介入が必要なのです。

現代人に教えること

このことわざが現代のあなたに教えてくれるのは、人の可能性を信じ続ける勇気です。今の時代、すぐに結果が出ないと諦めてしまいがちですが、人が変わるには時間がかかります。そして、変化には適切な働きかけが必要なのです。

もしあなたが誰かを導く立場にあるなら、相手の欠点や失敗を見て早々に見切りをつけないでください。適切な指導と忍耐強い関わりによって、人は必ず成長できます。ただし、それは相手を否定することではなく、本来の良さを引き出すための働きかけであるべきです。

そして、このことわざはあなた自身にも向けられています。自分の悪い習慣や弱点に気づいたとき、「もう変われない」と諦める必要はありません。適切な努力と訓練によって、あなたは必ず変われます。大切なのは、変わろうとする意志と、そのための具体的な行動です。

人は何歳からでも、どんな状態からでも、やり直せる。このことわざは、そんな希望のメッセージをあなたに届けているのです。

コメント