心の駒に手綱許すなの読み方

こころのこまにたづなゆるすな

心の駒に手綱許すなの意味

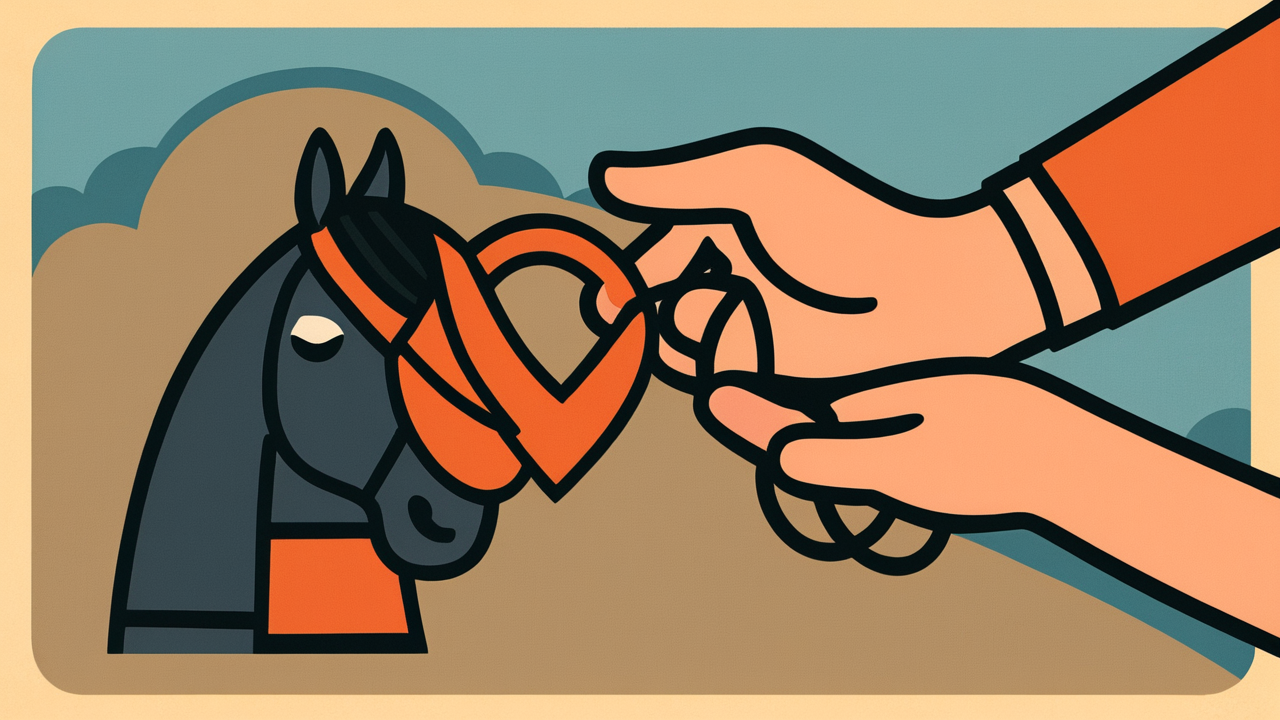

このことわざは、心の中にある欲望や感情を常に理性で制御し続けなければならないという教えを表しています。

心の中の様々な欲望や衝動的な感情を馬に例え、それらを抑制する理性や自制心を手綱に例えています。馬は手綱を緩めると暴走してしまうように、人間も心の制御を怠ると、欲望に支配されて道を踏み外してしまう危険性があるのです。このことわざは、どんなに自分が冷静で理性的だと思っていても、決して油断せず、常に心を律し続ける必要があることを教えています。特に、物事が順調に進んでいる時や、周囲から信頼されている時こそ、心の緩みが生じやすいものです。そうした時にこそ、この教えが重要になります。現代でも、誘惑の多い社会で自分を見失わないために、また責任ある立場にある人が初心を忘れないために使われる表現です。

由来・語源

このことわざの由来は、古来から日本で馬を扱う際の基本的な心得から生まれたと考えられています。馬は古代から戦や農作業、交通手段として人間の生活に欠かせない存在でしたが、同時に力強く気性の荒い動物でもありました。

「駒」は馬を指す古い言葉で、特に若い馬や小さな馬を表していました。「手綱」は馬を操るための綱のことで、これを緩めると馬は自由に動き回り、時として制御不能になってしまいます。馬を扱う人々は、どんなに馬が従順に見えても、決して油断して手綱を緩めてはならないという教訓を日常的に実践していました。

この具体的な馬の扱い方が、やがて人間の心の動きに例えられるようになったのです。心の中にある欲望や感情を「駒」に、それを制御する理性や自制心を「手綱」に見立てて、どんなに心が落ち着いているように見えても、決して気を緩めてはいけないという戒めとして使われるようになりました。江戸時代の教訓書や道徳書にも類似の表現が見られ、武士の心得や庶民の生活指針として広く親しまれていたと推測されます。馬という身近な動物を通じて、抽象的な心の制御を分かりやすく表現した、日本人の知恵が込められたことわざなのです。

使用例

- 最近仕事が順調だからといって、心の駒に手綱許すなで気を引き締めていこう

- 彼は成功してから態度が変わったが、心の駒に手綱許すなという言葉を知らなかったのだろう

現代的解釈

現代社会では、このことわざの意味がより一層重要になっているかもしれません。SNSやインターネットの普及により、私たちは24時間365日、様々な誘惑や刺激にさらされています。オンラインショッピングでの衝動買い、SNSでの感情的な発言、ゲームやエンターテイメントへの過度な没頭など、心の制御を失いやすい場面が格段に増えています。

特に情報化社会では、瞬時に情報が拡散されるため、一度心の手綱を緩めて不適切な行動を取ってしまうと、その影響は従来よりもはるかに大きくなってしまいます。政治家や有名人だけでなく、一般の人々も、SNSでの一言が炎上騒動に発展することがあります。

また、現代では個人の自由や自己表現が重視される傾向にありますが、それが時として「心の駒に手綱を許す」状態、つまり自制心を失った状態と混同されることもあります。真の自由とは、自分の感情や欲望を適切にコントロールできる状態にあってこそ実現されるものです。

一方で、現代の心理学では、感情を完全に抑圧することの弊害も指摘されています。このことわざの教えを現代に活かすなら、感情を無理に押し殺すのではなく、適切に表現し、建設的な方向に向けるための「手綱さばき」が求められているのかもしれません。

AIが聞いたら

江戸時代の人々が「心の駒」と表現した感情の暴走は、現代科学でいうドーパミンの過剰分泌そのものです。ドーパミンは「もっと欲しい」という欲求を生み出す脳内物質で、SNSの「いいね!」やゲームのレベルアップで大量に放出されます。

興味深いのは、ドーパミンが「満足感」ではなく「渇望感」を作り出すことです。つまり、得れば得るほど「もっと欲しい」気持ちが強くなる。これはまさに暴れ馬のように制御不能になる「心の駒」の状態です。

現代の研究では、スマホを触る回数は平均1日150回。これは古典的な依存症パターンと同じです。江戸の人々が「手綱を許すな」と警告したのは、この神経回路の暴走を経験的に理解していたからでしょう。

さらに驚くべきは解決策の一致です。ドーパミン中毒の治療法は「意図的な制限」と「代替行動」。これは「手綱を握る」という比喩と完全に重なります。たとえば、スマホの通知をオフにしたり、決まった時間だけ使用するルールを作ることが、現代版の「手綱」なのです。

江戸時代の知恵が、最新の脳科学と同じ結論に達していたとは、人間の本質的な悩みは時代を超えて変わらないことを物語っています。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、自分自身との向き合い方の大切さです。忙しい毎日の中で、私たちは外側の出来事に注意を向けがちですが、実は最も重要なのは自分の内面をしっかりと見つめることなのかもしれません。

現代社会では、瞬間的な判断を求められる場面が増えています。そんな時こそ、一呼吸置いて「今、自分の心はどんな状態だろうか」と問いかけてみることが大切です。怒りや焦り、欲望といった感情に支配されそうになった時、この古い教えを思い出すことで、より良い選択ができるはずです。

ただし、これは感情を完全に押し殺すということではありません。むしろ、自分の感情を理解し、適切な方向に導いていくということです。心の駒を手綱で縛り付けるのではなく、上手に導いていく騎手のような存在になることが理想的です。

毎日の小さな選択の積み重ねが、私たちの人生を形作っています。心の手綱をしっかりと握りながらも、時には駒の力強さを活かして前進していく。そんなバランスの取れた生き方を、このことわざは静かに教えてくれているのです。

コメント