狐を馬に乗せたようの読み方

きつねをうまにのせたよう

狐を馬に乗せたようの意味

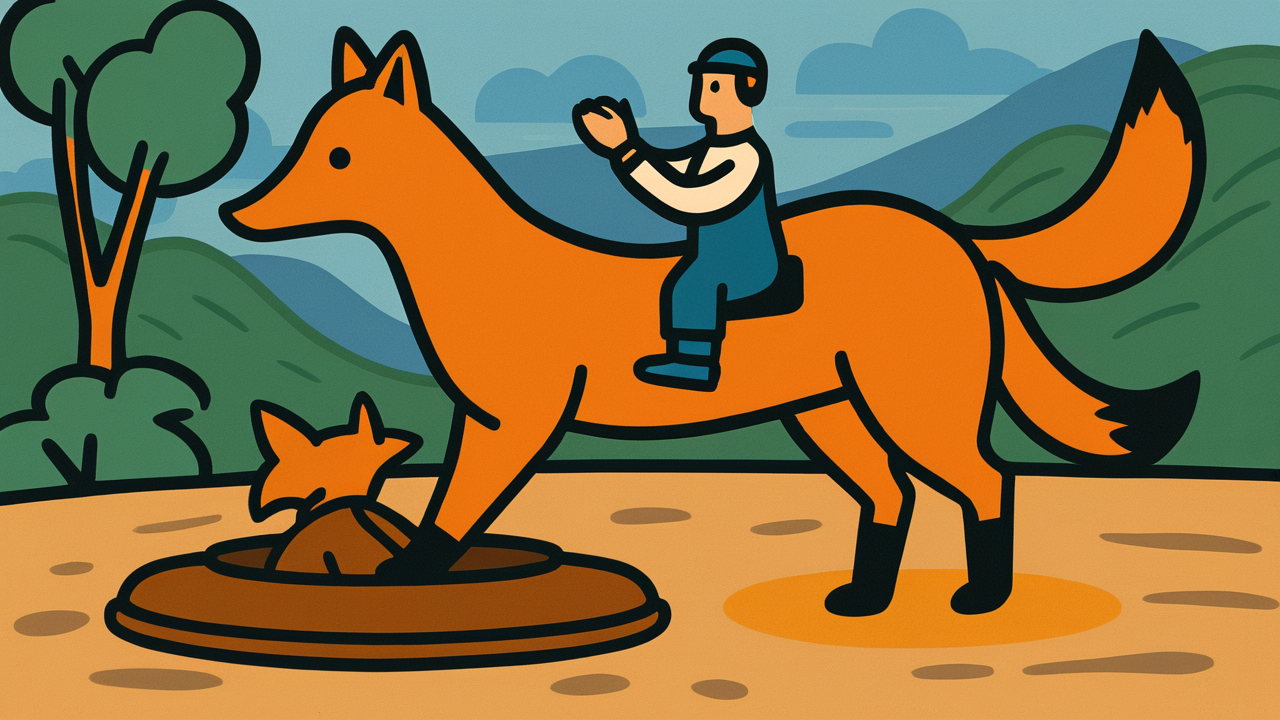

「狐を馬に乗せたよう」とは、身分や能力に不相応な立派な格好や地位にある人の様子を表すことわざです。

小さくて身軽な狐が、堂々とした大きな馬に乗っている姿は、確かに不釣り合いで滑稽に見えますよね。このことわざは、まさにそんな光景のように、本来の実力や身分に見合わない豪華な身なりをしていたり、高い地位についていたりする人を指して使われます。

使用場面としては、成り上がり者が急に贅沢な暮らしを始めた時や、実力不足なのに重要なポストに就いた人を見た時などに用いられます。ただし、この表現には軽い皮肉や揶揄の気持ちが込められているため、直接本人に向かって使うものではありません。むしろ、第三者について話す際の表現として使われることが多いのです。現代でも、急に羽振りが良くなった人や、実力以上の待遇を受けている人を見た時に、その不釣り合いさを表現する際に使うことができる、生きたことわざなのです。

由来・語源

「狐を馬に乗せたよう」の由来は、江戸時代の庶民の間で生まれた表現だと考えられています。この時代、狐は人を化かす動物として恐れられる一方で、どこか愛嬌のある存在としても親しまれていました。

馬は当時の重要な交通手段であり、身分の高い人や武士が乗る威厳ある動物でした。そんな立派な馬に、本来なら野山を駆け回る小さな狐が乗っている姿を想像してみてください。なんとも不釣り合いで、見る人の目を引く光景ですよね。

この表現が定着した背景には、江戸時代の人々の観察眼の鋭さがあります。日常生活の中で、身の丈に合わない立派な格好をしている人や、不相応な地位にいる人を見かけたとき、その滑稽さを動物に例えて表現する文化がありました。狐と馬という対照的な組み合わせは、まさにそうした状況を的確に表現する絶妙な比喩だったのです。

言葉としては、主に関西地方を中心に広まったとされ、商人の町として栄えた大阪や京都で、商売上手だが品格に欠ける成り上がり者を揶揄する際によく使われていたようです。

豆知識

狐が馬に乗るという発想は、実は日本の民話や昔話にも登場します。化け狐が人間を騙すために、ありえない姿に化けるという話の中で、こうした不自然な組み合わせがよく使われていました。

江戸時代の浮世絵には、実際に狐が馬に乗っている滑稽な絵が描かれたものもあり、当時の人々がこの表現をいかに身近に感じていたかがうかがえます。

使用例

- あの新入社員、入社早々高級スーツに高級時計で、まるで狐を馬に乗せたようだ

- 宝くじに当たった途端、ブランド品ばかり身につけて、狐を馬に乗せたような格好になってしまった

現代的解釈

現代社会では、「狐を馬に乗せたよう」ということわざが示す状況は、むしろ以前より身近になっているかもしれません。SNSの普及により、実際の生活レベル以上に豪華な暮らしぶりを演出する人が増えているからです。

インスタグラムやTikTokで、借り物の高級品や一瞬だけの贅沢を切り取って投稿し、まるで日常的にそうした生活を送っているかのように見せる現象は、まさに現代版の「狐を馬に乗せたよう」と言えるでしょう。また、転職市場の活発化により、実力に見合わない高いポジションに就く人も珍しくなくなりました。

一方で、現代では多様な価値観が認められる時代でもあります。かつては「身の丈に合わない」とされた行動も、自己表現や自己実現の一環として受け入れられることが多くなっています。起業家精神や挑戦する姿勢が評価される現代では、少し背伸びをすることも成長のために必要だと考えられているのです。

ただし、このことわざが持つ本質的な警告は今でも有効です。外見だけを取り繕って中身が伴わない状態は、結局のところ長続きしません。現代だからこそ、真の実力を身につけることの大切さを、この古いことわざが教えてくれているのかもしれませんね。

AIが聞いたら

江戸時代の動物序列では、馬は武士階級の象徴として最上位に位置していました。一方、狐は「化かす」「ずる賢い」というイメージで、動物界の下層民とされていたのです。

この序列の逆転が、なぜこれほど強烈な印象を与えるのでしょうか。実は心理学の「認知的不協和理論」で説明できます。人間の脳は、普段の常識と真逆の状況を見ると強い違和感を覚え、その光景が記憶に深く刻まれるのです。

たとえば現代なら「アルバイトが社長の椅子に座って偉そうにしている」状況と同じです。見た瞬間に「何かおかしい」と感じますよね。江戸時代の人々にとって、狐が馬に乗る光景はまさにそれでした。

興味深いのは、この逆転現象が「一時的な錯覚」を表している点です。狐は馬の背中にいても、馬を本当に支配しているわけではありません。つまり、見た目の権力と実際の力関係は別物だという深い洞察が込められています。

現代の組織でも、役職だけ与えられて実権のない「名ばかり管理職」という現象がありますが、江戸時代の人々はすでに動物の比喩でこの矛盾を見抜いていたのです。権力の本質を動物に託して表現した、驚くほど鋭い社会観察力といえるでしょう。

現代人に教えること

「狐を馬に乗せたよう」ということわざは、現代を生きる私たちに大切なバランス感覚を教えてくれます。それは、向上心と謙虚さの絶妙なバランスです。

確かに、少し背伸びをすることは成長のために必要です。新しい環境に飛び込んだり、今の自分より少し高い目標を設定したりすることで、私たちは成長していけるのです。しかし、あまりにも身の丈に合わないことばかり追い求めていると、足元がおろそかになってしまいます。

大切なのは、外見を整えることと同じくらい、内面を充実させることです。高級なスーツを着るなら、それに見合う知識や教養も身につける。責任ある立場に就いたなら、その責任を果たせるだけの実力も磨く。そうした努力があってこそ、真の成長につながるのです。

このことわざは、決して夢や向上心を否定するものではありません。むしろ、「今の自分を大切にしながら、着実に成長していこう」という温かいメッセージを込めているのです。あなたも、狐が馬に乗ることを夢見るのは素晴らしいことですが、まずは自分の足でしっかりと歩けるようになることから始めてみませんか。

コメント