烏の行水の読み方

からすのぎょうずい

烏の行水の意味

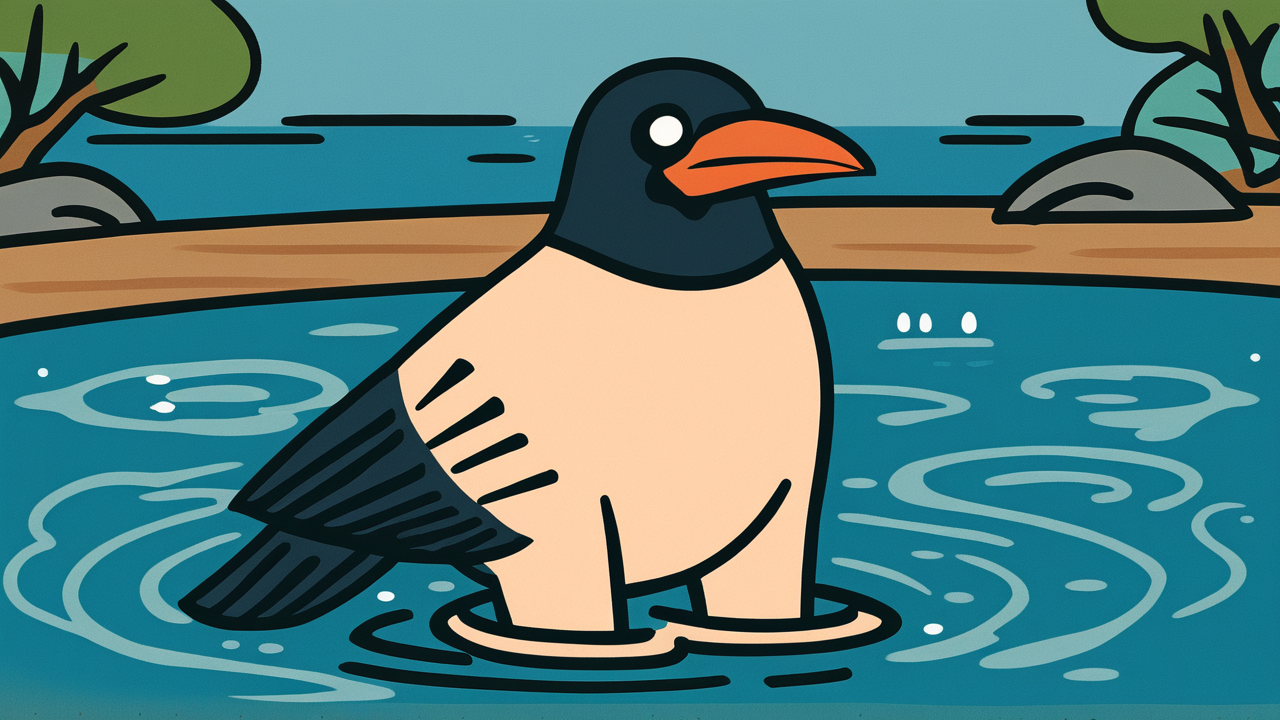

「烏の行水」は、入浴時間が非常に短いことを表すことわざです。

烏が水浴びをする際の素早い動作になぞらえて、人が風呂に入ってもすぐに出てしまう様子を表現しています。このことわざは主に、湯船にゆっくり浸かることなく、体を洗ってさっと済ませてしまう入浴スタイルを指して使われます。使用場面としては、家族や身近な人の入浴時間の短さを軽い驚きや呆れとともに表現する際によく用いられますね。「せっかく沸かしたお湯なのに」という気持ちが込められることもあります。現代でも、シャワーだけで済ませたり、湯船に浸かってもすぐに出てしまったりする人の入浴習慣を表現する際に使われています。

由来・語源

「烏の行水」の由来は、烏の水浴びの習性から生まれたことわざです。烏は実際に水浴びをする鳥として知られていますが、その様子を観察すると、非常に短時間で済ませてしまうのが特徴的でした。

江戸時代の文献にも記録が残っているこの表現は、当時の人々が烏の行動をよく観察していたことを物語っています。烏は警戒心が強く、水場では特に無防備になるため、素早く水浴びを終えて安全な場所に移動する習性があります。この自然な行動パターンが、人間の入浴時間の短さを表現する比喩として定着したのです。

興味深いのは、このことわざが生まれた時代背景です。江戸時代の庶民にとって、入浴は現代ほど日常的ではありませんでした。銭湯が普及していた都市部でも、毎日入浴する習慣はなく、入浴時間も比較的短いものでした。そんな中で、特に短時間の入浴を表現する際に、身近な烏の行動が引き合いに出されたのでしょう。

言葉として定着する過程で、烏の機敏で実用的な水浴びの様子が、人間の素早い入浴スタイルの代名詞となっていったのです。

豆知識

烏は実際には意外と水浴び好きな鳥で、野生の烏を観察すると、水たまりや浅い川で羽を広げて丁寧に水浴びをする姿を見ることができます。ただし、天敵への警戒から確かに短時間で済ませる傾向があります。

江戸時代の銭湯では「一番風呂」が最も熱く、庶民は熱い湯に素早く入って出るのが一般的でした。現代のようにぬるめの湯でゆっくり浸かる習慣は、比較的新しいものなのです。

使用例

- 息子は烏の行水で、せっかく温めた湯船にほとんど浸からずに出てきてしまう

- 夫の烏の行水ぶりには毎回驚かされるが、光熱費は確実に節約になっている

現代的解釈

現代社会において「烏の行水」は、時代の変化とともに新しい意味合いを持つようになってきました。かつては「もったいない」「せっかちすぎる」というネガティブな印象で使われることが多かったこの表現ですが、今では必ずしもそうとは限りません。

環境意識の高まりとともに、短時間入浴は水資源や電気・ガスの節約につながるエコな行動として評価される場面も増えています。特に一人暮らしの若者の間では、シャワーだけで済ませる「烏の行水」スタイルが主流となっており、これは合理的な生活習慣として受け入れられています。

また、忙しい現代人にとって、時間効率を重視した入浴スタイルは実用的な選択でもあります。朝シャワーを浴びて出勤する人、ジムで運動後にさっと汗を流す人など、目的に応じた短時間入浴は現代的なライフスタイルの一部となっています。

一方で、健康志向の高まりにより、ゆっくりとした入浴の効果が見直されてもいます。リラクゼーション効果や血行促進、ストレス解消など、長時間入浴のメリットが科学的に証明されているため、「烏の行水」では得られない恩恵があることも広く知られるようになりました。

このように現代では、このことわざは単なる批判的表現ではなく、多様な入浴スタイルの一つとして、より中立的に使われる傾向にあります。

AIが聞いたら

「烏の行水」ほど時代によって評価が180度変わったことわざも珍しいでしょう。江戸時代の人々にとって、入浴は単なる清潔維持ではなく、一日の疲れを癒し心身をリセットする大切な時間でした。銭湯文化が花開いた当時、短時間でさっと済ませる入浴は「せっかちで風情がない」「自分の体を大切にしない粗雑な行為」として眉をひそめられていたのです。

ところが現代社会では、この「烏の行水」的な入浴スタイルが実は理想的とされています。環境省の調査によると、シャワー10分間の使用で約120リットルの水を消費するのに対し、浴槽一杯分は約200リットル。短時間入浴は明らかに節水効果が高いのです。さらに忙しい現代人にとって、入浴時間の短縮は貴重な時間を生み出す「ライフハック」として重宝されています。

この価値観の逆転は、社会が「ゆとり重視」から「効率・持続可能性重視」へと軸足を移したことを物語っています。同じ行動でも、その時代の価値基準によって「怠惰」にも「賢明」にもなる。「烏の行水」は、私たちの価値観がいかに時代に左右されるかを教えてくれる興味深い例なのです。

現代人に教えること

「烏の行水」が現代人に教えてくれるのは、自分らしいペースを大切にすることの意味です。このことわざは一見、短時間入浴を揶揄する表現のように思えますが、実は多様性の受容について考えさせてくれます。

人にはそれぞれ異なるリズムがあります。ゆっくりと湯船に浸かって一日を振り返りたい人もいれば、さっと済ませて他の時間を有効活用したい人もいる。どちらも正しい選択であり、大切なのは自分にとって心地よいスタイルを見つけることです。

現代社会では、効率性と豊かさのバランスを取ることが求められています。時には「烏の行水」のように素早く行動することが必要な場面もあれば、じっくりと時間をかけて取り組むべき場面もあります。

このことわざは、他人のペースを理解し、受け入れることの大切さも教えてくれます。家族や友人が「烏の行水」だからといって批判するのではなく、その人なりの理由や価値観があることを認めてあげる。そんな温かい眼差しが、より良い人間関係を築く基礎となるのです。あなたも、自分らしいペースを大切にしながら、他者の多様性を受け入れる心を育んでいけるといいですね。

コメント