噛む馬はしまいまで噛むの読み方

かむうまはしまいまでかむ

噛む馬はしまいまで噛むの意味

「噛む馬はしまいまで噛む」は、一度悪い癖や性格が身についた人は、最後まで直らないという意味です。

このことわざは、人の根本的な性格や習慣の変わりにくさを表現しています。特に、他人を傷つけたり、意地悪をしたりする性質を持つ人は、年を重ねても、環境が変わっても、その本質的な部分は変わらないということを示しているのです。使用場面としては、信頼できない人物について警戒を促すときや、過去に問題行動を起こした人が再び同じようなことをした際に「やはり」という気持ちを込めて使われます。

現代でも、人間関係において相手の本質を見極める重要性を教えてくれることわざとして理解されています。表面的な変化に惑わされず、その人の根本的な性格や価値観を見抜く必要があるという教訓が込められているのです。

由来・語源

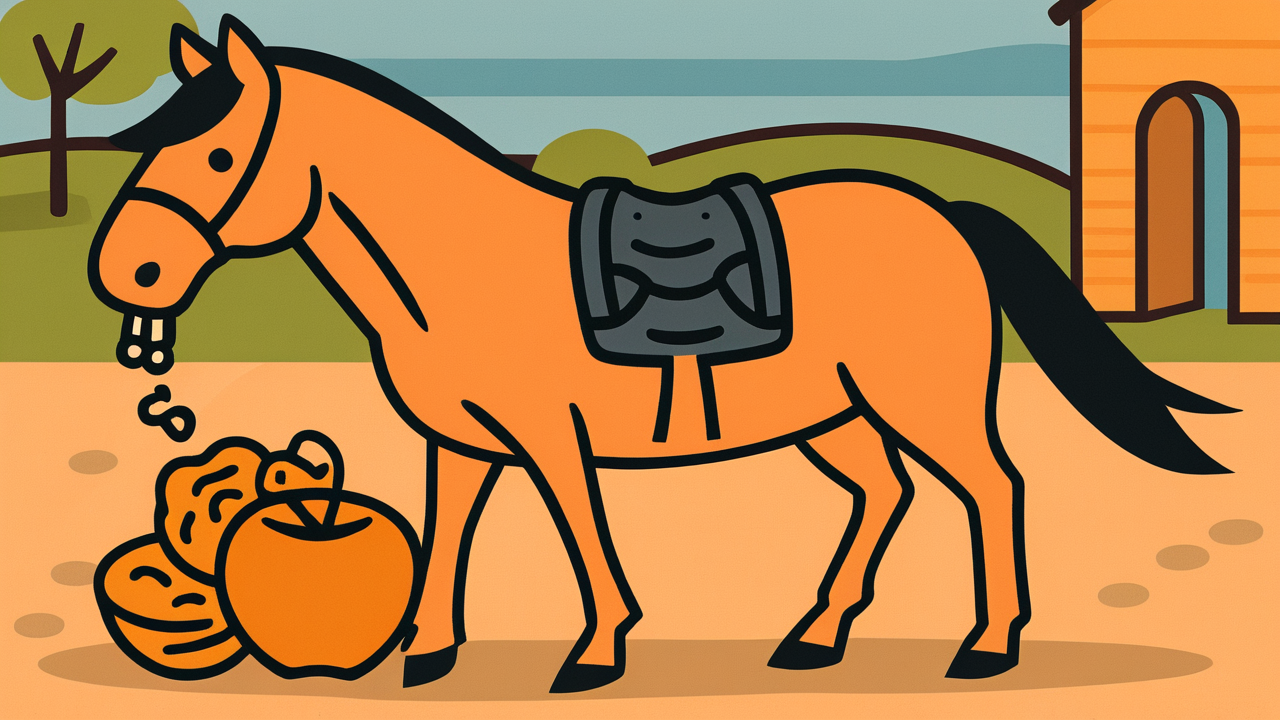

このことわざの由来は、馬の習性を観察した古い知恵から生まれたと考えられています。馬は本来温厚な動物ですが、一度人を噛むようになった馬は、その癖がなかなか直らないという経験則から生まれた表現です。

江戸時代の農村や宿場町では、馬は重要な労働力であり交通手段でした。馬の扱いに慣れた人々は、馬の性格や癖をよく観察していたのです。特に噛み癖のある馬は、馬主にとって深刻な問題でした。なぜなら、一度でも人を噛んだ馬は警戒され、売買の際にも価値が下がってしまうからです。

馬が噛むのは、恐怖や警戒心、あるいは過去の嫌な経験が原因となることが多いのですが、一度その行動パターンが身についてしまうと、馬はそれを繰り返してしまいます。馬飼いたちは「あの馬は噛む馬だから気をつけろ」と代々語り継ぎ、この習性を人間の性格にも当てはめて使うようになったのでしょう。

このことわざが文献に現れるのは江戸後期とされており、庶民の間で広く使われていた生活の知恵が、やがて人間関係を表現する比喩として定着していったと考えられます。

豆知識

馬の噛む力は実は非常に強く、人間の約10倍もの力があるとされています。そのため、昔の人々にとって馬に噛まれることは命に関わる大怪我につながる可能性があり、「噛む馬」への警戒は現代人が想像する以上に深刻な問題だったのです。

興味深いことに、馬は記憶力が非常に良い動物で、一度嫌な思いをした相手や場所を長期間覚えていることが知られています。この特性が、まさに「しまいまで」という表現の根拠となっているのかもしれませんね。

使用例

- あの人はまた同じような嘘をついているけれど、噛む馬はしまいまで噛むというからね

- 彼が謝罪したとはいえ、噛む馬はしまいまで噛むから、また同じことを繰り返すでしょう

現代的解釈

現代社会では、このことわざの解釈に新しい視点が加わっています。SNSやインターネットの普及により、人の過去の行動や発言が記録として残りやすくなった今、「噛む馬はしまいまで噛む」という考え方は、より複雑な意味を持つようになりました。

一方で、現代の心理学や教育学では「人は変われる」という前向きな考え方が主流となっており、このことわざの持つ決定論的な見方に疑問を投げかける声もあります。カウンセリングや療法の発達により、過去のトラウマや悪習慣を克服する方法が確立されているからです。

しかし、ビジネスの世界では依然として重要な指針として機能しています。採用活動や取引先選定において、過去の実績や行動パターンを重視する傾向は強く、「人は簡単には変わらない」という前提で判断することが多いのです。

また、現代では「噛む馬」の範囲が広がり、パワハラやモラハラ、詐欺的行為など、様々な問題行動に当てはめて使われています。特に、組織内での人間関係において、問題のある人物への対処法を考える際の参考として引用されることが増えています。

このことわざは、人間の本質的な部分の不変性を示す一方で、現代社会では個人の成長可能性とのバランスを考えながら理解される必要があるでしょう。

AIが聞いたら

脳科学の視点から見ると、「噛む馬」の行動は扁桃体の過活動によって説明できる。扁桃体は恐怖や攻撃性を司る脳の部位で、一度「攻撃」という反応パターンが強化されると、同じ刺激に対して自動的に同じ反応を繰り返すようになる。これは「神経回路の固定化」と呼ばれる現象だ。

興味深いのは、攻撃的な行動を繰り返すたびに、その神経回路がより太く、より強固になることだ。神経科学者のジョセフ・ルドゥーの研究によると、扁桃体で形成された恐怖記憶は前頭前野による理性的な制御を受けにくく、瞬時に反応してしまう。つまり、噛む馬は「考えて噛んでいる」のではなく、脳が自動的に攻撃モードに切り替わっているのだ。

さらに驚くべきは、この攻撃回路の「消去」が極めて困難だという点だ。一般的な学習は新しい経験で上書きできるが、扁桃体の反応パターンは「消去」ではなく「抑制」しかできない。つまり、攻撃的な神経回路そのものは残り続け、ストレスや疲労で前頭前野の制御力が弱まると、再び攻撃行動が現れる。

この脳科学的事実は、数百年前の馬飼いたちが経験的に理解していた「性格の不変性」を、神経レベルで証明している。

現代人に教えること

「噛む馬はしまいまで噛む」が現代人に教えてくれるのは、人を見る目を養う大切さです。表面的な言葉や一時的な行動に惑わされず、その人の本質を見抜く洞察力を身につけることの重要性を示しています。

現代社会では、SNSやメディアを通じて多くの人と関わる機会が増えていますが、だからこそ相手の真の姿を見極める能力が求められています。過去の行動パターンや一貫性を観察し、信頼できる人間関係を築いていくことが、より良い人生を送るための鍵となるでしょう。

同時に、このことわざは自分自身への戒めでもあります。他人から「噛む馬」と思われないよう、日頃の行動や言動に責任を持つことの大切さを教えてくれます。一度失った信頼を回復するのは容易ではないからこそ、最初から誠実でありたいものですね。

あなたも、このことわざの知恵を活かして、より豊かで安心できる人間関係を築いていってください。

コメント