垣根と諍いは一人でならぬの読み方

かきねといさかいはひとりでならぬ

垣根と諍いは一人でならぬの意味

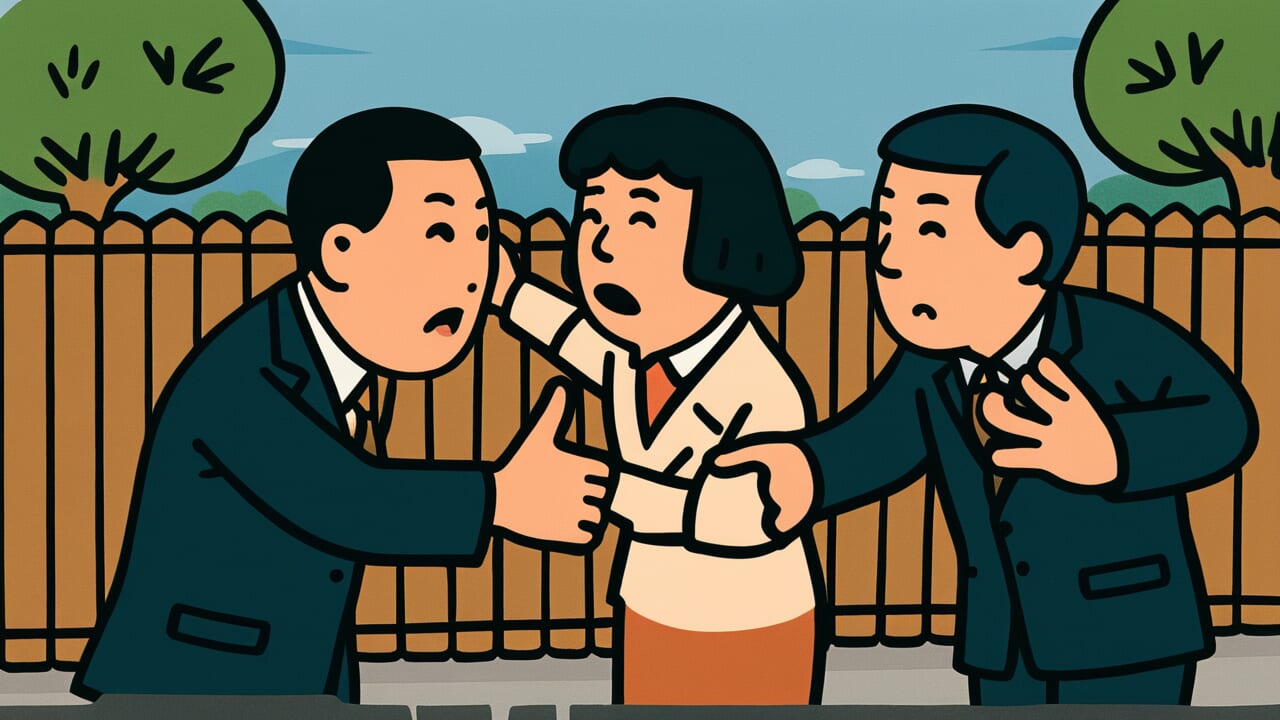

このことわざは、争いごとは相手がいなければ成立しないという真理を表しています。どんなに一方が怒りをぶつけても、もう一方が応じなければ、それは争いにはならないのです。

使用場面としては、誰かと口論になりそうなときや、既に争いが始まってしまったときに、冷静さを取り戻すために用いられます。また、争いを仲裁する立場の人が、双方に自制を促す際にも使われます。

この表現を使う理由は、争いの責任が一方だけにあるのではなく、双方にあることを気づかせるためです。「相手が悪い」と思い込んでいる人に対して、自分も争いに加担していることを認識させる効果があります。

現代でも、職場での対立、家族間のいざこざ、SNS上での論争など、あらゆる場面で当てはまる教訓です。争いを避けたければ、自分が応じなければよいという、シンプルながら実践的な知恵を示しています。

由来・語源

このことわざの由来について、明確な文献上の記録は残されていないようですが、言葉の構成要素から興味深い考察ができます。

「垣根」と「諍い」という、一見まったく異なる二つの事柄を並べているところに、このことわざの工夫があります。垣根とは、家と家の境界を示すために設ける竹や木で作った仕切りのこと。隣人との境界線を明確にするために作られるものです。しかし、よく考えてみると、垣根は一方の家だけで勝手に作れるものではありません。隣人との合意や、少なくとも相互の了解があって初めて成立するものなのです。

「諍い」つまり争いごとも、これと同じ構造を持っています。どんなに一方が怒っていても、相手が応じなければ争いにはなりません。売り言葉に買い言葉、という表現があるように、争いは必ず双方の参加によって成立するのです。

このことわざは、日常生活の中で誰もが目にする垣根という具体的なものを例に出すことで、抽象的な人間関係の真理を分かりやすく伝えています。おそらく、隣人同士のトラブルが絶えなかった時代に、争いを避けるための知恵として生まれたのではないかと考えられています。

使用例

- また喧嘩してるけど、垣根と諍いは一人でならぬって言うし、どちらか一方が引けば済む話なんだよな

- 上司の挑発に乗らなかったのは正解だった、垣根と諍いは一人でならぬというからね

普遍的知恵

このことわざが示す最も深い真理は、人間関係における「相互性」の本質です。私たちはつい、争いが起きたとき「相手が悪い」「相手が先に仕掛けてきた」と考えがちです。しかし、争いという現象は、必ず二者の参加によって初めて成立するのです。

なぜ人は争ってしまうのでしょうか。それは、相手の攻撃に対して「応じてしまう」からです。侮辱されたら言い返す、批判されたら反論する、攻撃されたら攻撃し返す。この反応は人間の本能的な防衛機制であり、自尊心を守ろうとする自然な心の動きです。

しかし、先人たちはここに重要な選択肢があることを見抜いていました。それは「応じない」という選択です。相手がどんなに挑発してきても、自分が応じなければ争いにはならない。これは単なる逃避ではなく、争いの連鎖を断ち切る積極的な選択なのです。

このことわざが長く語り継がれてきたのは、人間が感情的になりやすい生き物であることを認めつつ、それでも理性によって争いを避けられることを教えてくれるからでしょう。怒りに任せて反応するのは簡単です。しかし、一歩引いて冷静になる勇気こそが、真の強さなのだと、このことわざは私たちに語りかけているのです。

AIが聞いたら

垣根を作るにも喧嘩するにも二人必要だという事実は、ゲーム理論で「最小可能人数」という概念を考えると驚くほど深い意味を持つ。一人でできる行為と二人必要な行為の間には、決定的な構造の違いがある。

一人で完結する活動、たとえば読書や料理は「単独最適化問題」だ。自分の判断だけで結果が決まる。ところが垣根も諍いも、相手の行動が自分の結果に影響する「戦略的相互依存」の状態にある。つまり、相手が協力するか拒否するか、攻撃するか譲歩するかで、自分の取るべき行動が変わってしまう。この「相手の出方を読んで自分の手を決める」という構造が生まれるには、最低二人が必要なのだ。

興味深いのは、協力的な垣根作りも対立的な諍いも、数学的には同じ「2人ゲーム」の枠組みで分析できる点だ。垣根は「両者が協力すれば利益、片方だけでは成立しない」という協調ゲーム。諍いは「相手が攻撃的なら自分も対抗、相手が引けば自分も引く」という応酬ゲーム。形は正反対でも、どちらも相手の存在と選択が不可欠という点で同一の構造を持つ。

この視点で見ると、人間関係の多くの問題は「一人では論理的に成立不可能」なのだ。対立を終わらせたければ、自分だけでなく相手の戦略変更も必要になる。これは単なる道徳ではなく、二者関係の数学的制約なのである。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、「争わない勇気」の大切さです。SNSでの炎上、職場での対立、家族間の口論。現代社会は争いの種に満ちています。しかし、すべての挑発に反応する必要はないのです。

特に重要なのは、「応じない」ことは「負け」ではないという認識です。むしろ、感情的な反応を抑えて冷静さを保つことは、高度な自己コントロール能力の表れです。相手の土俵に上がらないという選択は、賢明な戦略なのです。

実践的には、誰かがあなたを批判したり挑発したりしたとき、すぐに反応せず、一呼吸置くことから始めてみてください。その間に「この争いに参加する価値があるだろうか」と自問するのです。多くの場合、答えは「ノー」でしょう。

あなたには、争いの連鎖を断ち切る力があります。相手がどんなに攻撃的でも、あなたが応じなければ、それは一方的な独り言に過ぎません。この選択によって、あなたは自分の時間とエネルギーを、もっと価値あることに使えるのです。争わない強さを持つこと。それが、このことわざが現代を生きる私たちに贈る、最も実践的な知恵なのです。

コメント