快犢車を破るの読み方

かいとくしゃをやぶる

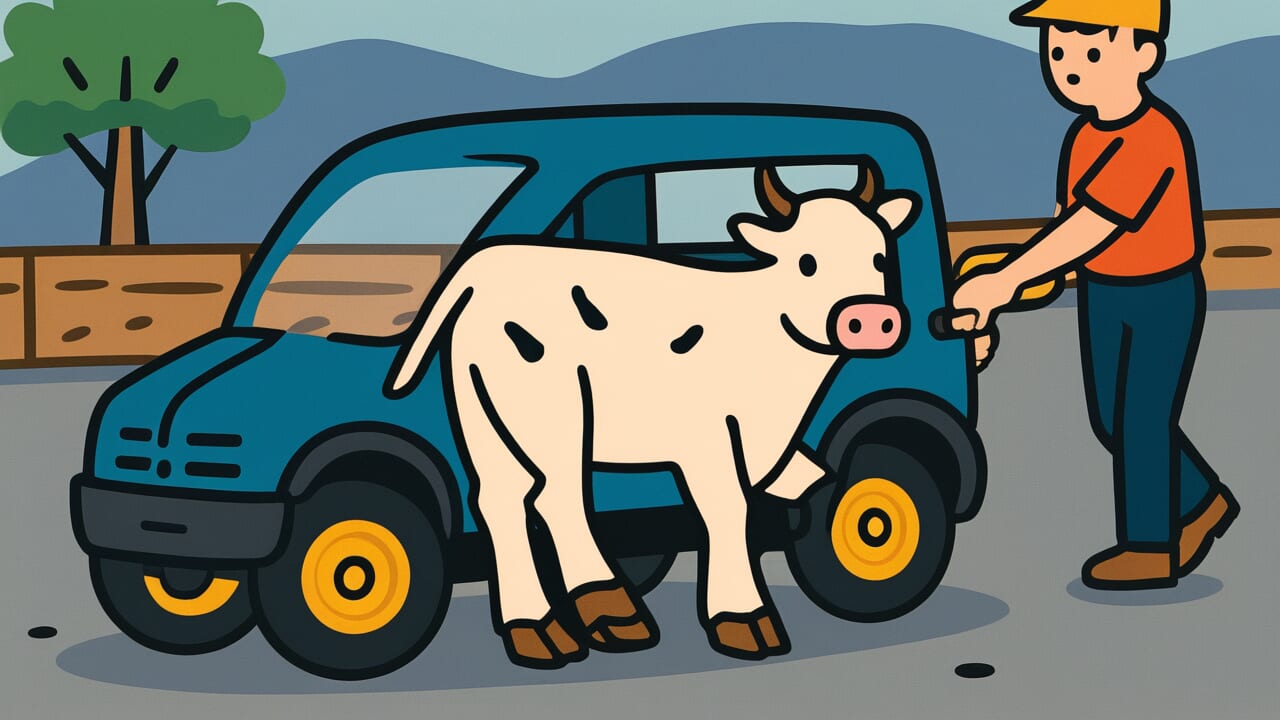

快犢車を破るの意味

「快犢車を破る」は、勢いのある若牛が車を壊すように、若者の過信や力任せの行動は失敗を招くという戒めを表すことわざです。若さゆえの勢いや自信は素晴らしいものですが、それが経験不足と結びつくと、かえって物事を台無しにしてしまうことがあるという教えです。

このことわざは、若い人が自分の力を過信して無理な挑戦をしようとしているときや、慎重さを欠いた行動を取ろうとしている場面で使われます。特に、経験豊富な年長者が若者に助言する際に用いられることが多いでしょう。力があることと、その力を適切に使えることは別物であり、真の実力とは勢いだけでなく、状況を見極める知恵や経験も含まれるという深い意味が込められています。現代でも、若さゆえの無謀な挑戦や、準備不足のまま大きなことに取り組もうとする姿勢を戒める言葉として理解されています。

由来・語源

このことわざの明確な出典については、複数の説が考えられていますが、中国の古典に由来する可能性が高いと言われています。「犢」とは子牛のことで、特に生後一年未満の若い牛を指す言葉です。古代の農耕社会において、牛は貴重な労働力であり、荷車を引く重要な役割を担っていました。

若い牛は成長期にあって体力もあり、勢いに満ちています。しかし、経験が浅く、自分の力を制御することがまだ十分にできません。そのため、力任せに車を引こうとして、かえって車を壊してしまうことがあったと考えられます。熟練した年老いた牛であれば、適切な力加減で車を引くことができるのに対し、若い牛は自分の力を過信して無理をしてしまうのです。

この光景が、若者の行動パターンと重なって見えたのでしょう。経験の浅い若者が、自分の能力を過信し、勢いだけで物事に取り組んで失敗する様子を、若牛が車を壊す姿に重ね合わせたと推測されます。農耕文化の中で日常的に見られた光景が、人間の行動を戒める教訓として言葉になったと考えられています。

使用例

- 新入社員が経験も浅いのに大型プロジェクトを一人で仕切ろうとするなんて、快犢車を破るようなものだ

- 若いからといって無理なスケジュールで突っ走れば、快犢車を破ることになりかねない

普遍的知恵

「快犢車を破る」ということわざが語り継がれてきた背景には、人間の成長過程における普遍的な真理があります。若さとは、可能性に満ちた素晴らしい時期です。体力も気力も充実し、何でもできるような気持ちになります。しかし、まさにその万能感こそが、若者を危険にさらす要因にもなるのです。

人間は経験を積むことでしか学べないことがたくさんあります。知識として知っていることと、実際に体で理解していることの間には、大きな隔たりがあるのです。若い牛が自分の力を制御できないように、若者も自分の能力の限界や、適切な力の使い方をまだ体得していません。それは恥ずべきことではなく、成長の過程として当然のことなのです。

このことわざが教えているのは、若さを否定することではありません。むしろ、若さゆえの勢いを大切にしながらも、それを制御する知恵の重要性を説いているのです。力があることは素晴らしいことですが、その力をどう使うかという知恵がなければ、自分自身や周囲に害を及ぼしかねません。先人たちは、この微妙なバランスの大切さを、牛と車という身近な例えで後世に伝えようとしたのでしょう。

AIが聞いたら

足の速い犢が遅い車に負けるこの話は、システムの時間発展を考えると驚くほど数学的に興味深い現象です。

レースという動的システムを微分方程式で表すと、犢の速度は瞬間的には車より圧倒的に大きい。しかし速度だけでなく「継続性」という変数を加えると、システムは突然非線形になります。つまり、結果が入力に比例しなくなるのです。犢が途中で休むという行動は、数学的には「速度がゼロになる時間区間の発生」を意味します。この休憩という不連続な変化が、システム全体の挙動を劇的に変えてしまう。

カオス理論では、初期条件のわずかな違いが時間とともに指数関数的に拡大します。犢の「少しくらい休んでも大丈夫」という判断の誤差は、時間積分されることで最終的な位置に巨大な差を生む。一方、車の「一定速度で進み続ける」という戦略は、数学でいう安定なアトラクター、つまり外乱に強い軌道なのです。

さらに面白いのは、犢が勝つ条件と負ける条件の境界が極めて鋭いこと。休憩時間がある閾値を超えた瞬間、勝利は敗北に反転します。これは相転移と呼ばれる現象に似ています。氷が水になる温度のように、システムの性質が突然変わる臨界点が存在するのです。

現代人に教えること

このことわざが現代のあなたに教えてくれるのは、勢いと慎重さのバランスの大切さです。若さや情熱は人生の原動力ですが、それだけでは不十分だということを心に留めておきましょう。

現代社会では、スピードが重視され、すぐに結果を出すことが求められます。しかし、だからこそ立ち止まって考える時間が必要なのです。新しいプロジェクトを始める前に、自分の経験や能力を冷静に見つめ直してみてください。助けを求めることは弱さではなく、むしろ賢明さの証です。

特に大切なのは、失敗を恐れすぎないことです。このことわざは挑戦するなと言っているのではありません。むしろ、挑戦する際には準備と謙虚さを忘れずにという教えなのです。自分の限界を知り、必要なら周囲の知恵を借りながら、着実に前進していく。そんな姿勢こそが、本当の意味での強さではないでしょうか。あなたの情熱を大切にしながら、同時に経験から学ぶ謙虚さも持ち続けてください。

コメント