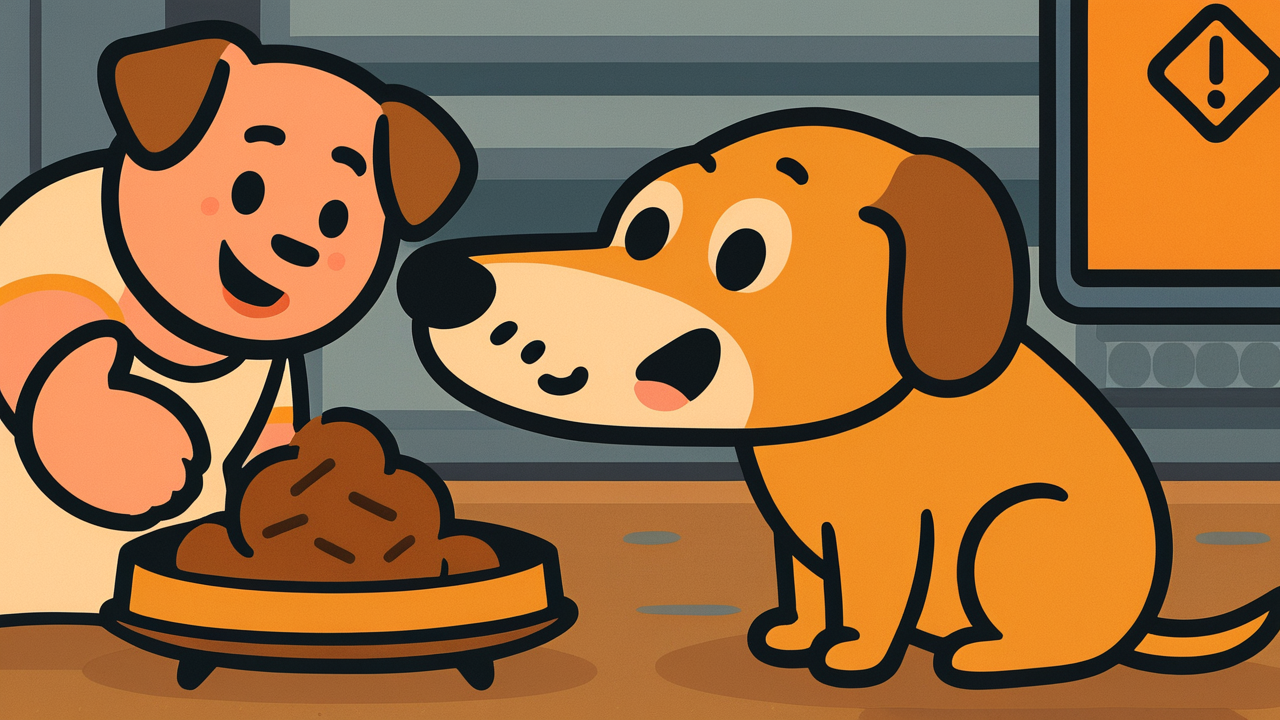

自慢の糞は犬も食わぬの読み方

じまんのくそはいぬもくわぬ

自慢の糞は犬も食わぬの意味

このことわざは、自分で自分を褒めたり自慢したりすることは、他人にとって全く価値がなく、むしろ迷惑で聞くに堪えないものだという意味です。

自画自賛や自慢話というものは、話している本人は気持ちが良いかもしれませんが、聞かされる側にとっては何の価値もない、むしろ不快なものだということを表現しています。犬でさえ食べない糞に例えることで、その無価値さを強烈に印象づけているのです。

このことわざを使う場面は、誰かが過度に自分を褒めたり、自慢話を延々と続けたりしている時です。直接本人に言うというよりは、そうした人を見かけた時に、第三者同士で「あの人の自慢話は本当に自慢の糞は犬も食わぬだね」といった具合に使われることが多いでしょう。現代でも、SNSでの自慢投稿や、職場での武勇伝話など、様々な場面でこの教えは当てはまります。謙遜を重んじる日本文化の中で、自己顕示欲をたしなめる知恵として受け継がれているのです。

由来・語源

このことわざの由来について、明確な文献的根拠は定かではありませんが、江戸時代から使われていた表現として知られています。言葉の構造を見ると、「自慢」と「糞」という対照的な概念を組み合わせた、日本人特有の皮肉な表現技法が使われていますね。

興味深いのは、この表現が犬の習性を巧みに利用している点です。犬は雑食性で、通常であれば糞も食べることがありますが、それでも食べないほど価値のないものという意味で使われています。江戸時代の庶民文化では、こうした身近な動物の行動を例に取った諺が数多く生まれました。

また、「自慢」という言葉自体も時代とともに意味が変化してきました。現代では単に「誇らしく思うこと」という意味で使われがちですが、古くは「うぬぼれ」や「思い上がり」といった、より否定的なニュアンスが強い言葉でした。

このことわざが定着した背景には、謙遜を美徳とする日本の文化的土壌があったと考えられます。自分を過度に誇示することを戒める教えとして、庶民の間で親しまれ、現代まで受け継がれてきたのでしょう。

使用例

- また始まった部長の武勇伝、まさに自慢の糞は犬も食わぬだよ

- 彼女のSNSは自分の写真ばかりで、自慢の糞は犬も食わぬとはこのことだ

現代的解釈

現代社会において、このことわざの意味はより複雑で興味深いものになっています。SNSが普及した今、私たちは日常的に自分の生活や成果を発信する機会が格段に増えました。Instagram、Facebook、Twitterなどで、食事の写真から旅行の様子、仕事の成果まで、あらゆることを共有するのが当たり前になっています。

しかし、ここで興味深い現象が起きているのです。従来の「自慢の糞は犬も食わぬ」という価値観と、現代のSNS文化は一見矛盾しているように見えますが、実際には新しい形での適用が見られます。過度な自慢投稿は「いいね」が少なかったり、フォロワーが離れていったりという形で、まさに「誰も見向きもしない」状況を生み出しているのです。

一方で、現代では個人ブランディングや自己PRの重要性も高まっています。転職活動や起業、フリーランス活動において、自分の能力や実績を適切にアピールすることは必要不可欠です。この場合、「自慢」と「適切な自己PR」の境界線をどこに引くかが重要になってきます。

現代版の教訓として、このことわざは「自分の価値は他人が決めるもの」という本質的な真理を教えてくれます。真の価値ある発信とは、相手にとって有益で、共感を呼ぶものでなければならないのです。

AIが聞いたら

犬は基本的に雑食性で、人間が「汚い」と感じるものでも平気で口にします。実際、犬は他の動物の糞を食べる「食糞行動」を日常的に行い、腐った食べ物や生ゴミにも躊躇なく飛びつきます。この行動は犬の祖先であるオオカミ時代からの生存戦略で、栄養を無駄にしないための本能的行動なのです。

ところが、このことわざでは「自慢の糞」だけは犬も食わないと断言しています。つまり、生物学的な食欲や生存本能よりも、自慢話への嫌悪感の方が上位に位置するという逆転現象を描いているのです。

興味深いのは、犬の嗅覚は人間の100万倍とも言われ、匂いによる判断が極めて鋭敏だという点です。犬が本能的に避けるということは、自慢話には他者を遠ざける「匂い」のような何かがあることを示唆しています。心理学的に見ると、自慢話は聞き手に劣等感や不快感を与え、社会的距離を生み出します。

この表現の巧妙さは、人間社会で最も忌避される行為を、最も食欲旺盛な動物の拒絶反応で表現することで、自慢話の社会的毒性を生物学的レベルまで格下げして見せた点にあります。つまり、理性的判断以前の本能的嫌悪として位置づけているのです。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、「価値ある発信とは何か」を見極める大切さです。自分が素晴らしいと思うことでも、相手にとって意味のあるものでなければ、真のコミュニケーションは生まれません。

大切なのは、自分の経験や成果を分かち合う時に、「これは相手にとってどんな価値があるだろうか」と一歩立ち止まって考えることです。単なる自慢話ではなく、相手が学べることや共感できることを含めて伝える。そうすることで、あなたの話は「聞く価値のあるもの」に変わります。

また、このことわざは謙遜の美徳を教えてくれますが、現代では適度な自己PRも必要です。バランスが重要なのです。自分の価値を過小評価する必要はありませんが、それを他人に押し付けるような形で表現するのは避けたいものです。

最も美しいのは、あなたの成果や経験が、自然と他の人の役に立ったり、励ましになったりすることです。そんな発信ができる人になれたら、きっと多くの人があなたの話に耳を傾けてくれるでしょう。真の価値は、自分で主張するものではなく、他人が認めてくれるものなのですから。

コメント