百日の説法屁一つの読み方

ひゃくにちのせっぽうへひとつ

百日の説法屁一つの意味

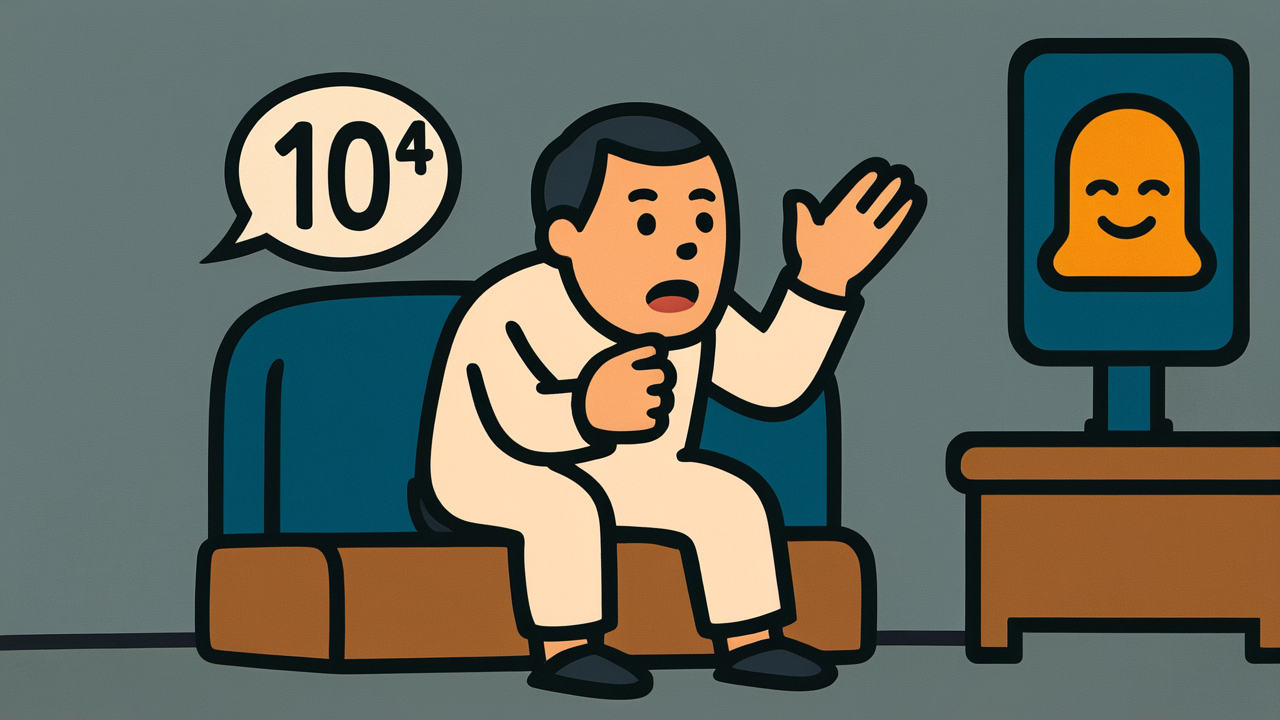

このことわざは、長い間積み重ねた努力や成果が、ほんの些細な失敗によって一瞬で台無しになってしまうことを表しています。

百日間という長期間にわたって続けられた立派な説法も、たった一つの屁によって、聞き手の注意がそちらに向いてしまい、それまでの努力が水の泡になってしまうという状況を描いています。これは、どんなに素晴らしい取り組みであっても、最後の最後で気を抜いてしまったり、ちょっとした油断をしてしまったりすると、すべてが無駄になってしまう危険性を警告しているのです。

このことわざが使われるのは、主に「最後まで気を抜いてはいけない」という戒めの場面です。長期間の努力を続けている人に対して、終盤での油断を戒める時や、実際に些細なミスで大きな成果を失ってしまった状況を表現する時に用いられます。現代でも、プレゼンテーションの最後で失言をしてしまったり、長期プロジェクトの仕上げで凡ミスをしてしまったりした場面で、この教訓の重要性を実感することができるでしょう。

由来・語源

このことわざの由来は、仏教の説法の場面から生まれたと考えられています。昔から僧侶が行う説法は、人々の心を清め、悟りへと導く神聖な行為とされてきました。百日という長い期間をかけて積み重ねられる説法は、まさに仏の教えを伝える尊い時間そのものだったのです。

ところが、どんなに立派な説法であっても、人間である以上、生理現象は避けられません。長時間座り続けていれば、お腹にガスが溜まることもあるでしょう。そんな時、ついうっかり「ぷっ」と音が出てしまったら…聴衆の注意は一瞬にして説法の内容から逸れてしまいます。

この光景が、人々にとって印象深い教訓となったのでしょう。どんなに素晴らしい内容を語っていても、たった一つの些細な失敗で、すべてが台無しになってしまう。そんな人間の性(さが)を、ユーモアを交えて表現したのがこのことわざなのです。

仏教の教えという神聖な場面を題材にしながらも、人間らしい失敗への温かい理解が込められているところに、日本人の心の豊かさが感じられますね。

使用例

- せっかく完璧なプレゼンだったのに、最後の質疑応答で失言してしまって、まさに百日の説法屁一つだった

- 三年間コツコツ貯めた信頼も、あの一件で百日の説法屁一つになってしまった

現代的解釈

現代社会では、このことわざの教訓がより身近で切実な意味を持つようになっています。SNSが普及した今、たった一つの不適切な投稿が、長年築き上げてきた個人や企業の信頼を一瞬で失墜させる事例が後を絶ちません。百日の説法屁一つの「屁一つ」が、現代では「炎上投稿一つ」に置き換えられるような状況です。

特に注目すべきは、情報の拡散速度と影響力の変化です。昔なら説法の場にいた人だけが「屁」を聞いていましたが、今やインターネット上での失敗は瞬時に世界中に広まります。一度の失言や不注意な行動が、デジタルタトゥーとして永続的に残ってしまう恐ろしさは、このことわざが警告する内容をはるかに超えています。

一方で、現代社会では「失敗に対する寛容さ」も議論されるようになりました。完璧主義を求めすぎることの弊害や、人間らしい失敗を受け入れる文化の大切さも見直されています。百日の説法屁一つという教訓を活かしつつも、失敗から学び、再起する機会を大切にする姿勢が求められているのです。

このことわざは、現代人に「最後まで気を抜かない大切さ」を教えると同時に、「完璧でなくても人間らしさを大切にする」というバランス感覚の重要性も示唆しているのかもしれません。

AIが聞いたら

このことわざが描く構造は、現代のSNS炎上現象と驚くほど一致している。企業が何年もかけて築いた信頼が、社員の一つの不適切な投稿で一夜にして崩壊する現象は、まさに「百日の説法屁一つ」の現代版だ。

特に注目すべきは、デジタル時代における「破壊力の非対称性」である。従来なら限られた範囲でしか知られなかった失態が、SNSでは瞬時に数万人に拡散される。心理学研究によると、人は肯定的情報より否定的情報を5倍記憶しやすく、さらにSNSのアルゴリズムは感情的反応を引き起こすコンテンツを優先的に表示するため、この破壊力は指数関数的に増大する。

また、炎上の「時間軸の逆転現象」も興味深い。過去の発言が現在の価値観で裁かれ、10年前のツイートが今日のキャリアを終わらせることもある。これは「屁一つ」の破壊力が時空を超えて発動する現象といえる。

さらに、炎上は「集合的記憶の永続化」を生む。インターネット上では情報が半永久的に残るため、一度の失態が定期的に「発掘」され、何度でも炎上が再燃する。これは昔なら時間とともに忘れ去られた「屁」が、デジタル空間では永遠に残り続ける現象だ。このことわざは、現代人が直面する「デジタル・レピュテーション・リスク」の本質を見事に予見していたのである。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、「最後の一歩まで気を抜かない大切さ」と同時に、「人間らしい不完全さを受け入れる寛容さ」の両方です。完璧を目指す努力は素晴らしいものですが、時には予期せぬ失敗が起こることも、人生の一部なのです。

大切なのは、失敗を恐れて挑戦をやめてしまうことではありません。むしろ、このことわざは「だからこそ最後まで丁寧に取り組もう」という前向きなメッセージを含んでいます。百日間の説法を続けた僧侶の努力は、屁一つで完全に無意味になったわけではないはずです。その積み重ねた経験と学びは、必ず次に活かされるでしょう。

現代社会では、SNSでの失言や仕事での些細なミスが大きな問題になることがあります。でも、そんな時こそ、このことわざの本当の意味を思い出してください。失敗から学び、より注意深く、そしてより人間らしく成長していく。それこそが、このことわざが私たちに贈ってくれる、温かい人生の知恵なのです。

コメント