人の褌で相撲を取るの読み方

ひとのふんどしですもうをとる

人の褌で相撲を取るの意味

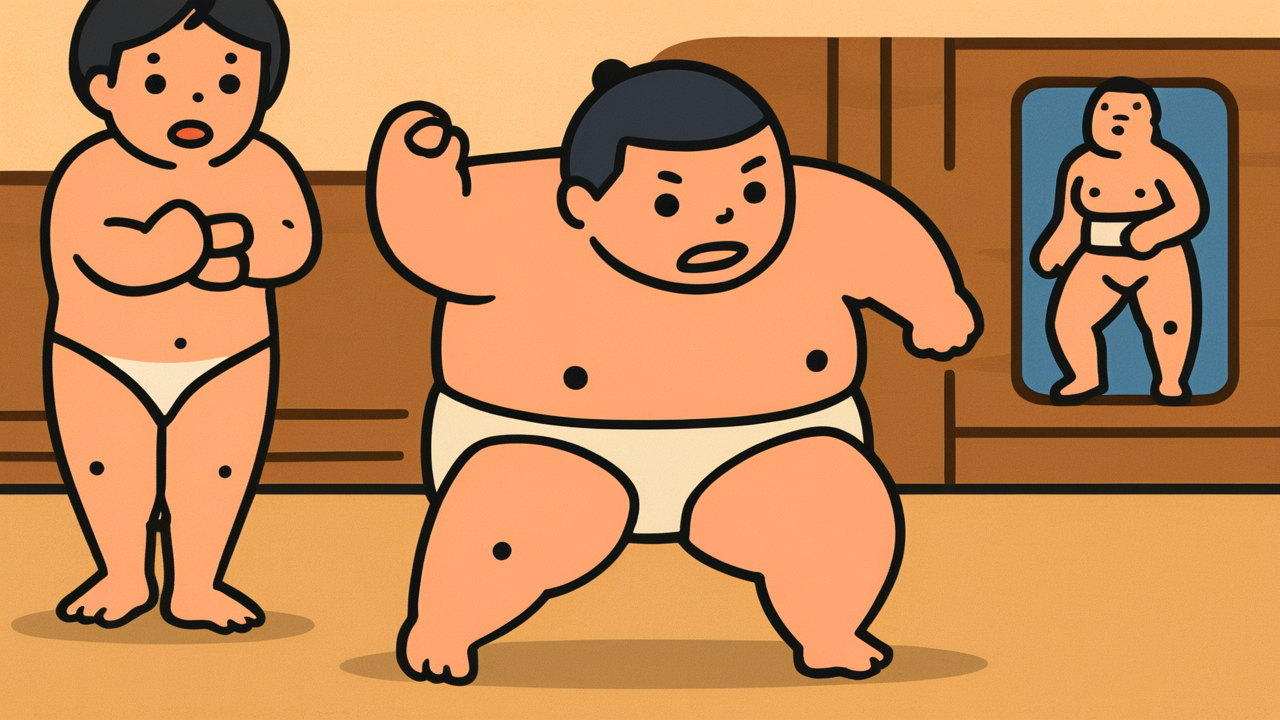

「人の褌で相撲を取る」とは、他人の力や資源、アイデアを利用して、自分が手柄を立てたり利益を得たりすることを意味します。

このことわざは、自分では何も準備せず、他人のものを当てにして物事を行う人の行為を批判的に表現しています。相撲取りが自分の褌を持たずに他人のものを借りて土俵に上がるように、本来自分で用意すべきものを他人に依存している状況を指しているのです。

使用場面としては、会社で部下のアイデアを上司が自分の手柄にする時や、友人の人脈を利用して自分だけが得をする時などに使われます。また、学生が他人のレポートを参考にして自分の成果として提出するような場合にも当てはまるでしょう。

この表現を使う理由は、そうした行為の卑怯さや情けなさを強調するためです。褌という相撲取りにとって最も基本的で個人的な道具を借りるという状況の滑稽さが、他人に依存する行為の恥ずかしさを効果的に表現しているのです。現代でも、自立性や誠実さを重んじる文脈で、このことわざの意味は十分に通用します。

由来・語源

このことわざの由来は、江戸時代の相撲文化に深く根ざしています。当時の相撲取りは、褌(ふんどし)を締めて土俵に上がるのが基本でした。褌は相撲取りにとって最も重要な装身具の一つで、これがなければ相撲を取ることはできません。

相撲の世界では、褌は単なる衣服ではなく、力士の尊厳や誇りを象徴するものでもありました。自分の褌を持たない、または忘れてしまった力士が、他人の褌を借りて相撲を取るという状況は、非常に情けない姿として捉えられていたのです。

このことわざが文献に登場するのは江戸時代中期以降とされており、当時の庶民の間で広く使われるようになりました。相撲は江戸時代の代表的な娯楽の一つでしたから、多くの人々が相撲の仕組みや作法を理解していました。そのため、「他人の褌で相撲を取る」という表現は、誰にでもすぐに理解できる分かりやすい比喩として定着したのです。

興味深いのは、このことわざが生まれた背景には、江戸時代の「自立」や「自前」を重んじる価値観があったことです。商人も職人も、自分の道具や資本で仕事をすることが当然とされていた時代だからこそ、このような表現が生まれ、人々の心に響いたのでしょう。

豆知識

江戸時代の相撲では、褌の色や柄にも意味がありました。白い褌は清浄さを表し、赤い褌は勇気を象徴するとされていました。そのため、他人の褌を借りるということは、その人の「気」や「運」まで借りることになると考えられていたそうです。

現代の大相撲でも、力士は自分専用の褌を複数本持っており、洗濯や手入れも自分で行います。一人前の力士になるための条件の一つが「自分の褌を管理できること」とされているほど、褌への責任感は重要視されているのです。

使用例

- あの部長はいつも部下のアイデアを人の褌で相撲を取るように自分の手柄にしてしまう

- 彼女は友達の人脈ばかり頼って、人の褌で相撲を取るような商売の仕方をしている

現代的解釈

現代社会では、このことわざの意味がより複雑になってきています。情報化社会やグローバル化が進む中で、「他人の力を借りる」ことと「協力・連携」の境界線が曖昧になっているからです。

特にビジネスの世界では、オープンイノベーションや協業が重視され、他社の技術やノウハウを活用することが当然とされています。スタートアップ企業が大企業のプラットフォームを利用してサービスを展開したり、フリーランスが様々なツールやサービスを組み合わせて仕事をしたりすることは、もはや「人の褌で相撲を取る」とは言えないでしょう。

一方で、SNSの普及により、他人のコンテンツを無断で使用したり、インフルエンサーの影響力に便乗したりする行為が問題となっています。これらは明らかに現代版の「人の褌で相撲を取る」行為と言えるでしょう。

また、AI技術の発達により、人工知能が生成したコンテンツを自分の作品として発表する問題も浮上しています。これも新しい形の「人の褌で相撲を取る」行為として議論されています。

重要なのは、他人の力を借りる際の「透明性」と「敬意」です。適切なクレジットを与え、相互利益を考慮した関係性を築くことができれば、それは協力であり、批判されるべき行為ではありません。現代では、このことわざの教訓を「誠実さ」と「責任感」の観点から再解釈する必要があるのかもしれません。

AIが聞いたら

「人の褌で相撲を取る」は、現代のプラットフォームビジネスの本質を300年前に見抜いた驚くべき洞察と言える。

Uberは自社で車を所有せず、運転手の車と時間を活用してライドシェア事業を展開している。Airbnbは宿泊施設を持たず、個人の住宅を利用して宿泊業を営む。YouTubeは動画コンテンツを制作せず、クリエイターの創作物で広告収益を得る。これらはまさに「他人の褌」を使ったビジネスモデルだ。

興味深いのは、プラットフォーム企業の時価総額が従来型企業を圧倒している点だ。トヨタが約30兆円なのに対し、車を製造しないUberの親会社は一時期それを上回る評価を受けた。所有から利用へのパラダイムシフトが、「褌を借りる側」により大きな価値を生み出す構造を作り出している。

ただし現代では、この関係は必ずしも一方的な搾取ではない。プラットフォームは「褌の持ち主」に販路や集客機能を提供し、Win-Winの関係を築いている。江戸時代の諺が批判的なニュアンスを含んでいたのに対し、現代では「シェアリングエコノミー」として肯定的に捉えられることも多い。

この構造的類似性は、人間の経済活動における普遍的なパターンを示唆している。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、「誠実さ」の大切さです。他人の力を借りることは決して悪いことではありません。むしろ、現代社会では協力や連携が不可欠です。大切なのは、その際の姿勢なのです。

他人のアイデアや努力に敬意を払い、適切にクレジットを与える。自分の貢献と他人の貢献を明確に区別し、感謝の気持ちを忘れない。これらの姿勢があれば、「人の褌で相撲を取る」という批判を受けることはないでしょう。

また、このことわざは「自立の精神」の重要性も教えてくれます。他人に依存しすぎず、自分なりの価値を提供できるよう努力することが大切です。完全に独立することは不可能でも、自分だけの強みや個性を磨き続けることで、真の意味での「自分の褌」を手に入れることができるのです。

現代は情報やリソースが豊富にある時代です。だからこそ、それらを活用する際の倫理観や責任感が問われています。このことわざの教訓を胸に、誠実で感謝の心を持った人間関係を築いていきたいものですね。あなたも、誰かの力を借りる時は、その人への敬意を忘れずにいてください。

コメント