顰みに倣うの読み方

ひそみにならう

顰みに倣うの意味

「顰みに倣う」とは、物事の本質や理由を理解せずに、表面的な部分だけを真似することの愚かさを戒めることわざです。

このことわざは、優れた人や成功している人の行動を見て、その背景にある努力や才能、状況を考慮せずに、見た目の部分だけを模倣しようとする行為を批判的に表現しています。真似をする側が、なぜその人がそのような行動を取るのか、どのような能力や環境があってそれが成り立っているのかを理解していないため、結果として滑稽で不適切な行為になってしまうのです。

このことわざを使う場面は、誰かが安易な模倣をしている時や、表面的な真似事に対して注意を促したい時です。また、自分自身が何かを学ぼうとする際に、単純な模倣ではなく本質的な理解が必要だということを戒める意味でも使われます。現代でも、成功者の行動パターンだけを真似したり、流行に盲目的に従ったりする行為に対して、この表現が当てはまるでしょう。

由来・語源

「顰みに倣う」は、中国の古典『荘子』に記された「西施捧心」という故事に由来しています。この物語は、古代中国の春秋時代に実在したとされる絶世の美女、西施(せいし)にまつわるお話です。

西施は越の国の美女で、その美しさは天下に知れ渡っていました。ある日、西施が心臓の病気で胸を押さえて眉をひそめながら歩いていたのですが、その苦しそうな表情でさえも美しく見えたのです。これを見た同じ村の醜い女性が、西施の真似をすれば自分も美しく見えるだろうと考えました。そこで彼女は西施と同じように胸を押さえ、眉をひそめて歩いたのですが、もともと美しくない上にそのような表情をするため、かえって醜さが際立ってしまいました。

この故事から「顰みに倣う」という言葉が生まれました。「顰み」とは眉をひそめることを意味し、美しい西施の眉をひそめる仕草を真似したという意味です。『荘子』では、物事の本質を理解せずに表面だけを真似ることの愚かさを説いた教訓として記されており、日本にも古くから伝わって同様の意味で使われるようになったのです。

豆知識

「顰み」という漢字は現代ではほとんど使われませんが、「顰蹙(ひんしゅく)」という言葉の中に残っています。顰蹙の「顰」も同じく眉をひそめるという意味で、眉をひそめて嫌がる様子を表しているのです。

西施は中国四大美女の一人とされ、「沈魚落雁、閉月羞花」という美女を表す四字熟語の「沈魚」は西施を指しています。これは西施が川で洗濯をしていた時、その美しさに見とれた魚が泳ぐのを忘れて沈んでしまったという逸話から来ているのです。

使用例

- あの人気YouTuberの真似をして同じ企画をやってみたけれど、まさに顰みに倣うで全然面白くならなかった

- 成功している会社の制度だけコピーしても、顰みに倣うになりがちだから、まず自社の課題を整理しよう

現代的解釈

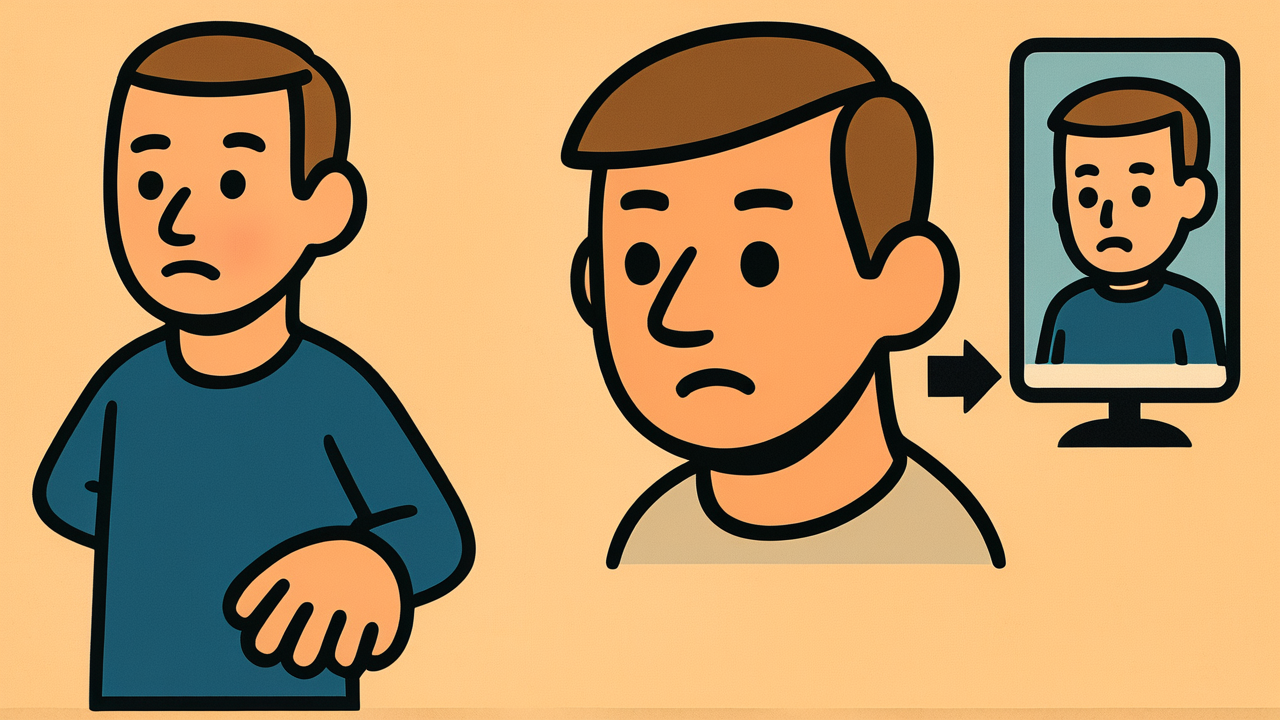

現代社会では「顰みに倣う」の教訓がより重要性を増しています。SNSの普及により、成功者やインフルエンサーの行動が瞬時に可視化され、多くの人がその表面的な部分を真似しようとする傾向が強まっているからです。

特に顕著なのは、起業家やビジネスパーソンの「成功習慣」を真似する現象です。朝4時起床、瞑想、読書習慣など、成功者のライフスタイルだけを模倣する人が増えていますが、その人の置かれた環境や価値観、目標が異なれば、同じ行動も全く違う結果をもたらします。これはまさに現代版の「顰みに倣う」と言えるでしょう。

また、SNSでのバズった投稿や動画の模倣も同様です。表面的な手法だけをコピーしても、その背景にある創造性や文脈、タイミングを理解していなければ、単なる二番煎じになってしまいます。

一方で、情報化社会では「なぜそうなのか」を深く調べることも容易になりました。成功の本質を理解し、自分なりにアレンジして取り入れる人も増えています。現代における「顰みに倣う」の教訓は、表面的な模倣を戒めるだけでなく、豊富な情報を活用して本質を見抜く力の重要性を示しているのです。

このことわざは、コピー&ペーストが簡単にできる現代だからこそ、より深い意味を持つようになったと言えるでしょう。

AIが聞いたら

SNSで「バズった」投稿を見ると、なぜか同じようなポーズや表情の写真が大量に現れる。これこそ現代版「顰みに倣う」現象だ。

心理学的に見ると、この背景には「社会的証明の原理」が働いている。人は不確実な状況で他者の行動を正解だと判断し、無意識に模倣する。インフルエンサーが「映える」ポーズを取れば、フォロワーは「これが正しい自己表現だ」と錯覚し、同じポーズを真似る。

特に興味深いのは「承認欲求の代理満足」メカニズムだ。オリジナルの投稿者が得た「いいね」や称賛を、模倣者も得られると無意識に期待する。しかし心理学研究によると、模倣行動は一時的な安心感は与えるものの、長期的な自己肯定感は向上しないことが分かっている。

さらに現代特有なのは「アルゴリズムによる増幅効果」だ。SNSのアルゴリズムは似たコンテンツを優先表示するため、模倣投稿が次々と拡散される。これにより「顰みに倣う」現象が加速し、オリジナリティのない投稿で溢れかえる。

結果として、真似をした人ほど埋もれてしまい、西施の隣人のように「なぜ注目されないのか」と困惑する。SNS時代の私たちも、2500年前の中国人と同じ模倣の罠にはまっているのだ。

現代人に教えること

「顰みに倣う」が現代の私たちに教えてくれるのは、真の学びとは何かということです。表面的な模倣ではなく、本質を理解することの大切さを思い出させてくれます。

現代社会では、成功の秘訣やライフハックがあふれていますが、大切なのは「なぜそれが有効なのか」を理解することです。あなたの状況、価値観、目標に合わせてカスタマイズしてこそ、真に意味のある学びになります。

また、このことわざは失敗を恐れすぎないことも教えてくれます。西施を真似した女性は確かに滑稽でしたが、その挑戦する気持ちは決して無駄ではありません。大切なのは、失敗から学び、次はより本質的な理解を目指すことです。

SNSで誰かと自分を比較して落ち込んだ時、このことわざを思い出してください。表面的な部分だけでなく、その人の努力や背景、そして何より自分自身の個性と価値を大切にする。それが「顰みに倣う」ことから卒業する第一歩なのです。真似から始まっても構いません。そこから自分らしさを見つけていけばいいのですから。

コメント