左団扇で暮らすの読み方

ひだりうちわでくらす

左団扇で暮らすの意味

「左団扇で暮らす」とは、働かなくても十分な財産や収入があり、何不自由なく豊かに暮らしていることを意味します。

このことわざは、経済的に余裕がある状態を表現する際に使われます。例えば、事業が成功して不労所得が得られるようになった人や、十分な蓄えがあって仕事をしなくても生活に困らない人の状況を指します。また、年金や投資収益などで安定した収入があり、のんびりと過ごせる状態も含まれるでしょう。

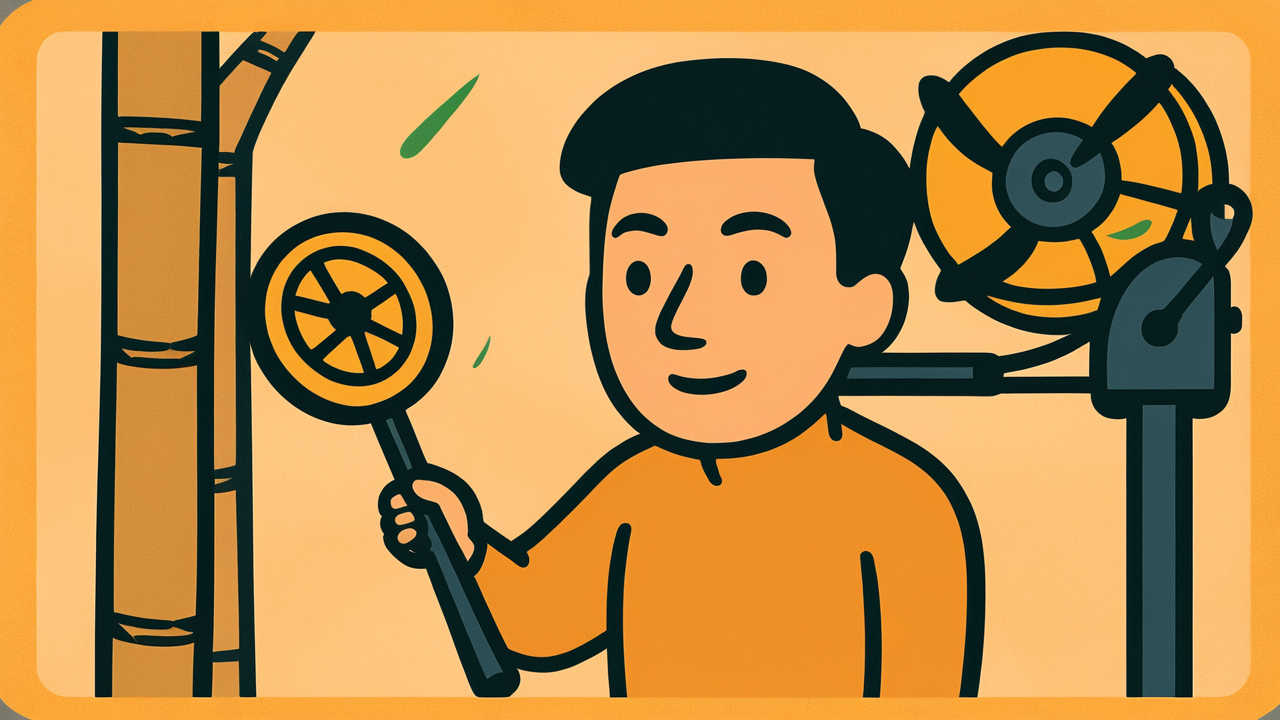

この表現を使う理由は、左手だけで団扇を扇ぐという具体的な動作が、働く必要のない余裕ある生活を視覚的に表現できるからです。右手が空いているということは、労働から解放されている証拠であり、ゆったりとした時間の流れを象徴しています。現代でも、経済的自由を手に入れた人の理想的な生活状態を表現する際に、この美しい比喩が使われ続けています。

由来・語源

「左団扇で暮らす」の由来を理解するには、まず団扇の使い方から考える必要がありますね。一般的に、人は利き手である右手で団扇を扇ぐものです。しかし、左手で団扇を扇いでいるということは、右手が空いている状態を意味します。

江戸時代の日本では、右手は仕事や作業に使う重要な手でした。商人なら算盤を弾き、職人なら道具を握り、農民なら鍬を持つ。つまり、右手は生計を立てるための手だったのです。ところが、左手だけで団扇を扇げるということは、右手で働く必要がない、つまり十分な財産があって働かなくても生活できる状態を表していました。

さらに、団扇を扇ぐという行為自体が、暑さをしのぐための余裕ある行動でもありました。忙しく働いている人には、ゆっくりと団扇で涼を取る時間すらありません。左手で優雅に団扇を扇ぎながら、右手は自由にしている。これこそが、経済的に恵まれた人の象徴的な姿だったのです。

このことわざは、江戸時代の庶民の憧れを込めた表現として生まれ、「働かなくても豊かに暮らせる理想的な生活」を表す言葉として定着していったと考えられています。

豆知識

江戸時代の団扇は、現代のように安価な大量生産品ではありませんでした。特に美しい絵柄が描かれた団扇は高級品で、それ自体が財力の象徴でもあったのです。つまり「左団扇で暮らす」には、高級な団扇を所有できるほどの経済力という意味も込められていたと考えられます。

また、左手で団扇を扇ぐという動作は、茶道などの作法でも重要視されていました。右手を自由にしておくことで、いつでもお客様をもてなす準備ができているという、上流階級の教養を示す行為でもあったのです。

使用例

- 宝くじに当たって左団扇で暮らせるようになったら、世界一周旅行でもしてみたいな

- あの社長は若い頃から投資で成功して、もう何年も左団扇で暮らしているらしい

現代的解釈

現代社会において「左団扇で暮らす」という理想は、より複雑な意味を持つようになりました。かつては単純に「働かずに豊かに暮らす」ことが憧れでしたが、今では働くことの意味や価値観が大きく変化しています。

情報化社会では、パソコン一台で世界中とビジネスができる時代になりました。YouTuberやブロガー、投資家など、従来の「労働」の概念を超えた働き方で成功する人々が現れています。彼らは確かに「左団扇」的な生活を送っているように見えますが、実際には創造性や専門性を活かした新しい形の労働に従事しているのです。

また、AI技術の発達により、多くの作業が自動化される中で、人間の役割も変わりつつあります。単純労働から解放された人々が、より創造的で人間らしい活動に時間を使える社会が到来しつつあります。これは現代版の「左団扇」と言えるかもしれません。

一方で、格差社会の拡大により、真の意味での「左団扇」生活は一部の人々にしか実現できない現実もあります。多くの人にとっては、経済的自由よりも「働きがい」や「生きがい」を重視する価値観が広まっています。現代の「左団扇」は、単なる怠惰ではなく、自分らしい生き方を選択できる自由を意味するようになったのです。

AIが聞いたら

右利きの人が左手で扇を扇ぐという動作は、実は驚くほど非効率的で不自然な行為です。利き手でない左手では扇の角度調整が難しく、風量も安定せず、疲労も早く訪れます。それでも「左団扇」が理想的な暮らしの象徴とされるのは、この非効率性こそが真の豊かさの証明だからです。

日本の伝統的労働観では、右手は「働く手」として神聖視されてきました。職人は右手で道具を操り、農民は右手で鍬を握り、商人は右手で算盤を弾く。右手こそが生計を支える命綱でした。だからこそ「右手を完全に休ませられる」状況は、もはや労働から解放された究極の状態を意味したのです。

さらに興味深いのは、左手で扇を扇ぐ姿勢の身体的特徴です。右手が自由になることで、茶を飲んだり、書物を読んだり、優雅な所作が可能になります。つまり左団扇は単なる涼しさではなく、「労働以外の文化的活動に専念できる身体の自由」を表現しているのです。

江戸時代の町人文化では、この「わざと非効率な優雅さ」が粋の象徴とされました。能率よりも余裕、実用よりも美意識を重んじる価値観が、左手という「不器用な手」での扇使いを最高の贅沢として位置づけたのです。

現代人に教えること

「左団扇で暮らす」ということわざは、現代を生きる私たちに大切な気づきを与えてくれます。それは、真の豊かさとは何かを考えるきっかけです。

経済的な余裕は確かに人生を豊かにしますが、それだけが幸せの条件ではありません。むしろ、今の自分の状況の中で「左団扇」的な心の余裕を見つけることが大切なのではないでしょうか。忙しい日常の中でも、ふと立ち止まって深呼吸する時間、好きな音楽を聴く瞬間、大切な人との何気ない会話。これらも現代版の「左団扇」と言えるでしょう。

また、このことわざは「将来への希望」を持つことの大切さも教えてくれます。いつか経済的自由を手に入れたいという夢は、日々の努力の原動力になります。ただし、その夢に向かう過程そのものも楽しめる人でありたいものです。

あなたも今日から、小さな「左団扇」の瞬間を意識的に作ってみませんか。完璧な理想を待つのではなく、今この瞬間にある幸せや余裕を大切にすること。それが、本当の意味での豊かな暮らしへの第一歩かもしれません。

コメント