剛の者に矢が立たぬの読み方

ごうのものにやがたたぬ

剛の者に矢が立たぬの意味

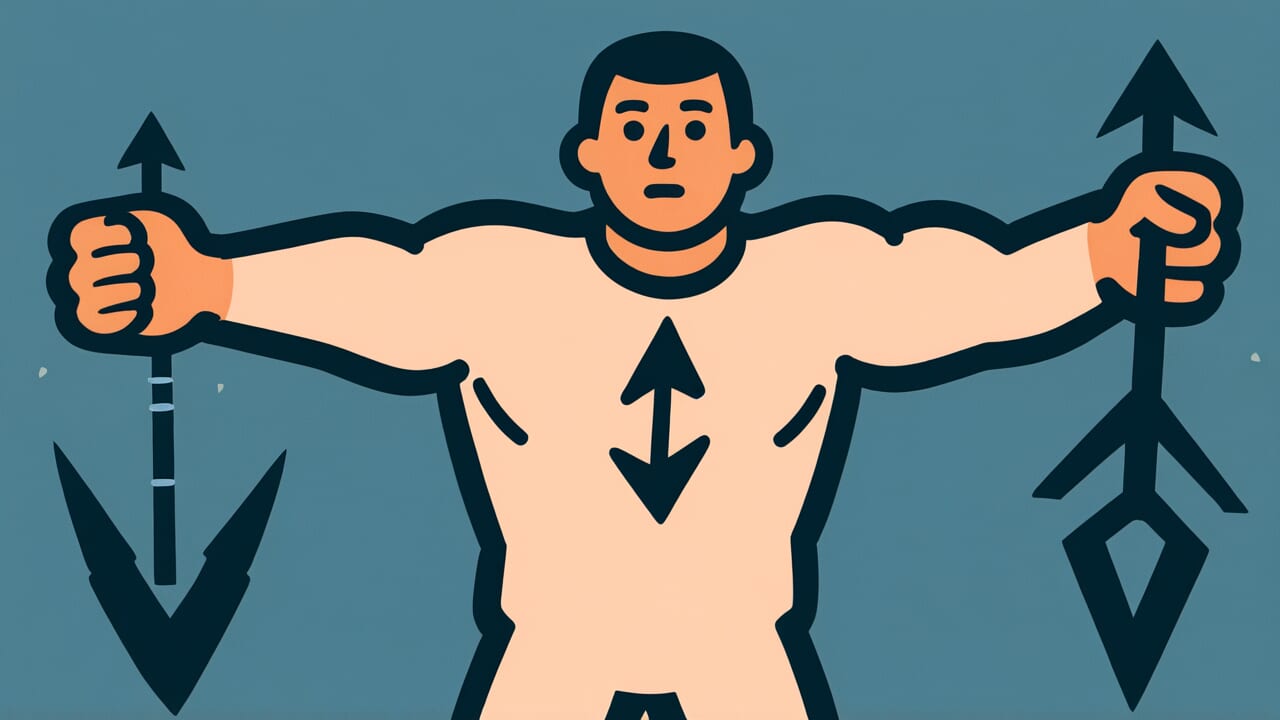

「剛の者に矢が立たぬ」とは、剛毅で強い人物には簡単な方法では対抗できないという意味です。真に強い相手には、通常の攻め方や正面からの挑戦では歯が立たず、より慎重で巧みな策を練る必要があるという教えを含んでいます。

このことわざは、強者と対峙する場面で使われます。ビジネスの競合相手、スポーツの強豪チーム、あるいは人生における大きな困難など、簡単には攻略できない相手や課題に直面したときに、この表現が当てはまります。

単に「強い」というだけでなく、「剛毅」という言葉が使われている点が重要です。これは物理的な強さだけでなく、精神的な強靭さ、意志の固さをも含んでいます。そうした相手には、力任せの方法では通用せず、知恵を絞り、戦略を立てる必要があるという戒めなのです。現代においても、困難な課題に直面したとき、正面突破だけが解決策ではないという認識を持つことの大切さを教えてくれます。

由来・語源

このことわざの明確な由来は文献上はっきりとは残されていないようですが、言葉の構成から興味深い考察ができます。

「剛の者」とは、剛毅で強い人物を指します。古来より武芸に優れた武士や、精神的に強靭な人物を表す言葉として使われてきました。一方「矢が立たぬ」という表現は、弓矢による攻撃が通用しないという意味です。

この表現が生まれた背景には、日本の武士社会における戦いの経験があると考えられます。戦場において、真に強い相手には正面からの攻撃が通用しないという実感が、このことわざを生んだのでしょう。弓矢は遠距離からの攻撃手段として重要でしたが、それすら通用しない相手がいるという認識です。

興味深いのは、このことわざが単なる物理的な強さだけでなく、精神的な強靭さをも含んでいる点です。「剛」という文字には、堅く強いという意味とともに、意志が固いという意味も含まれています。

また「矢が立たぬ」という表現は、攻め手がない、対処法がないという比喩としても使われます。つまり、真に強い者には通常の方法では太刀打ちできないという、戦略的な教訓を含んだことわざとして発展してきたと考えられています。

使用例

- 業界トップの企業が相手では剛の者に矢が立たぬで、正面から価格競争を挑んでも勝ち目がない

- あの先輩は実力も人望もあるから剛の者に矢が立たぬというもので、普通のやり方では追いつけそうにない

普遍的知恵

「剛の者に矢が立たぬ」ということわざが教えてくれるのは、人間社会における力の本質についての深い洞察です。なぜこの教えが時代を超えて語り継がれてきたのでしょうか。

それは、人間が本能的に「強さ」に憧れる一方で、強者に対する恐れと尊敬の念を抱いてきたからです。歴史を振り返れば、真に強い者とは、単に腕力や権力を持つ者ではなく、精神的な強靭さと知恵を兼ね備えた者でした。そうした相手には、浅はかな策や力任せの攻撃は通用しません。

このことわざには、もう一つの深い真理が隠されています。それは「強者への挑戦には知恵が必要」という教えです。人は困難に直面すると、つい力で押し切ろうとしがちです。しかし本当に強い相手や課題には、そうした単純な方法では太刀打ちできません。

先人たちは、この真理を戦いの経験から学び取りました。真の強者は隙がなく、正面からの攻撃を受け止める力を持っています。だからこそ、挑む側には創意工夫が求められるのです。これは弱者の知恵であり、同時に強者への敬意でもあります。人間社会において、力だけでなく知恵が重視されてきた理由が、このことわざには凝縮されているのです。

AIが聞いたら

材料工学では、硬い素材ほど衝撃に弱いという意外な事実があります。たとえばガラスやセラミックは非常に硬いのに、落とすと簡単に割れてしまいます。これは「応力集中」という現象が原因です。矢が当たった瞬間、その一点に力が集まり、硬い材料は力を逃がせずに破壊されます。一方、ゴムや竹のような柔軟な素材は、衝撃を受けた部分が変形することで力を周囲に分散させ、破壊を免れます。

このことわざの面白さは、物理的な「剛」とは正反対の意味で使われている点です。本来なら「剛の者ほど矢が刺さりやすい」はずなのに、現実では「矢が立たない」。つまり、ここでの「剛」は材料の硬さではなく、権威や威厳という心理的な強さを指しています。

権威のある人物に対して、人々は批判の矢を放つこと自体をためらいます。これは物理法則とは別の、社会的な力学です。材料工学では柔軟性が防御力になりますが、人間社会では逆に「近寄りがたい雰囲気」という心理的な硬さが防御壁になる。同じ「剛」という言葉が、物理世界と社会世界でまったく逆の効果を生むこの対比は、言葉の多層性を示す興味深い例といえます。

現代人に教えること

このことわざが現代のあなたに教えてくれるのは、困難な課題への向き合い方です。人生において、どうしても乗り越えなければならない高い壁に直面することがあります。それは仕事上の強力なライバルかもしれませんし、自分自身の限界かもしれません。

そんなとき、力任せに挑んでも疲弊するだけです。大切なのは、一歩引いて状況を冷静に分析することです。相手の強さを認め、尊重したうえで、どこに突破口があるのかを考える。これは決して逃げではなく、賢明な戦略です。

現代社会では、正面突破が美徳とされがちです。しかし本当の知恵とは、自分の力を客観的に見極め、最も効果的な方法を選ぶことです。時には回り道をし、時には全く違うアプローチを試みる。そうした柔軟性こそが、強者に立ち向かう鍵なのです。

あなたが今、大きな壁の前に立っているなら、このことわざを思い出してください。無理に正面から挑む必要はありません。知恵を絞り、創意工夫を凝らす。その過程で、あなた自身も成長していくのです。

コメント