画工闘牛の尾を誤って牧童に笑わるの読み方

がこうとうぎゅうのおをあやまってぼくどうにわらわる

画工闘牛の尾を誤って牧童に笑わるの意味

このことわざは、専門家でも基本的なことで素人に指摘されることがあるという意味を表しています。どんなに技術や知識を持った専門家であっても、実際の現場を知る人の前では、基本的な事実を見落としていることがあるのです。

使用場面としては、専門家が意外なミスをして、その分野の専門家ではない人から指摘を受けたときなどに用いられます。また、知識や経験があっても、実際の観察や現場感覚には及ばないことを戒める場面でも使われます。

この表現を使う理由は、専門性への過信を戒め、謙虚さの大切さを伝えるためです。現代でも、理論に詳しい研究者が実務家から基本的な指摘を受けたり、ベテランが新人の素朴な疑問で盲点に気づかされたりする場面は少なくありません。専門家だからこそ陥りがちな思い込みや、基本を見落とす危険性を教えてくれることわざなのです。

由来・語源

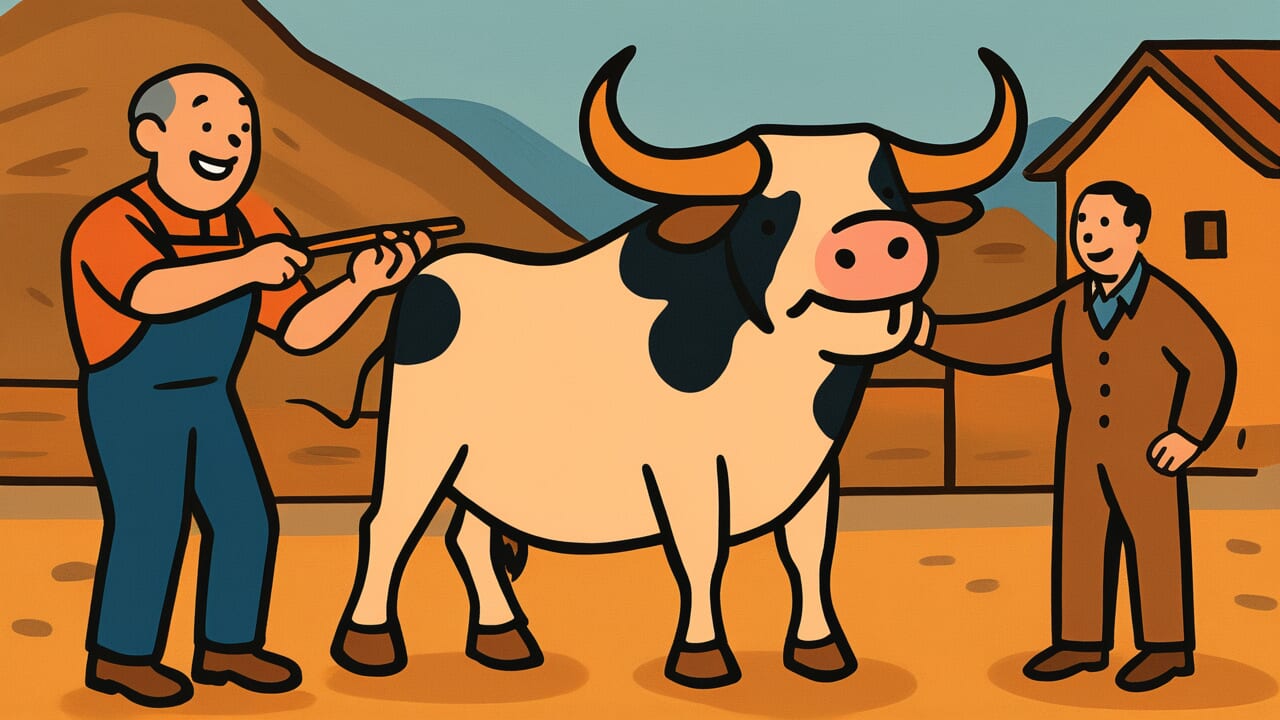

このことわざは、中国の古い故事に由来すると考えられています。画工とは絵師のこと、闘牛は戦う牛、牧童は牛飼いの子どものことです。

物語の骨子はこうです。ある優れた絵師が、激しく戦う牛の姿を描きました。専門家として長年絵筆を握ってきた画工は、自信を持ってその作品を仕上げたのです。ところが、その絵を見た牧童が笑い出しました。「この絵、おかしいですよ。牛が戦うときは、尾を股の間に巻き込むものです。こんなふうに尾を立てて描くなんて」と指摘したのです。

画工は驚きました。確かに牧童の言う通りでした。毎日牛と接している牧童は、牛の本当の姿を知っていたのです。一方、画工は絵の技術には長けていても、実際の牛の生態については観察が足りなかったのでしょう。

この故事は、専門家であっても基本的な事実を見落とすことがあり、むしろ現場を知る素人のほうが本質を見抜いていることがあるという教訓を伝えています。技術や知識があっても、実際の観察や経験に勝るものはないという、謙虚さの大切さを説いた言葉なのです。

豆知識

このことわざに登場する「闘牛」は、現代のスペインの闘牛とは異なり、中国で古くから行われていた牛同士を戦わせる娯楽を指しています。牛が興奮して戦うとき、確かに尾を股の間に巻き込む習性があり、牧童の指摘は動物行動学的にも正確だったのです。

絵師が見落としたこの細部は、芸術における「真実性」の重要さを示しています。どんなに美しく描いても、対象の本質を捉えていなければ、現場を知る人の目はごまかせないという教訓が込められているのです。

使用例

- 医学部の教授が書いた論文の基本的な計算ミスを、看護師が見つけて画工闘牛の尾を誤って牧童に笑わるだった

- 建築家の設計図の実用性の問題を、現場の大工さんに指摘されるなんて、まさに画工闘牛の尾を誤って牧童に笑わるだ

普遍的知恵

このことわざが教えてくれるのは、知識と経験の本質的な違いについての深い洞察です。人間は専門性を高めるほど、かえって基本を見失う傾向があります。なぜでしょうか。

それは、専門家になるということが、ある意味で「抽象化」の過程だからです。絵師は牛そのものではなく、牛を描く技法を学びます。理論を学び、様式を身につけ、技術を磨きます。しかし、その過程で実際の牛から遠ざかってしまうのです。一方、牧童は理論など知りません。ただ毎日牛と接し、牛の動きを観察し、牛の気持ちさえ理解しようとします。

人間の認識には、このような逆説が潜んでいます。知れば知るほど、実は本質から遠ざかることがある。学べば学ぶほど、単純な真実が見えなくなることがある。専門家が陥る最大の罠は、自分の知識への過信なのです。

このことわざが長く語り継がれてきたのは、人間社会において専門家と素人の関係が常に存在し、そこに必ず緊張関係が生まれるからでしょう。権威ある者が間違い、立場の弱い者が正しいという状況は、いつの時代にも起こります。そして人々は、権威に対する健全な懐疑の精神を、このことわざを通じて次世代に伝えてきたのです。

AIが聞いたら

画工は牛の視覚情報を膨大に持っているはずなのに、なぜ尾の向きという単純な事実を間違えるのか。これは情報処理の観点から見ると、知識の「圧縮率」の問題として理解できます。

画工の脳内には牛の形状、色、質感といった膨大なデータが蓄積されています。しかしそれらは「絵を描くため」という目的に最適化されて圧縮保存されている。つまり、美しく見える角度、構図映えする姿勢、光の当たり方といった情報は高解像度で記憶されているが、実用的な動作パターンは低解像度なのです。一方、牧童の脳内データベースは全く異なる最適化がされています。牛が怒った時の尾の動き、リラックスしている時の位置、虫を追い払う瞬間の軌道といった、生存に直結する動的情報が高解像度で保存されている。

興味深いのは、画工が持つ知識量は牧童より圧倒的に多いはずなのに、特定の質問に対する正答率は逆転する点です。これは機械学習でいう「過学習」に似ています。訓練データが特定の目的に偏ると、汎用的な判断力が低下する。画工は「鑑賞される牛」というニッチなデータセットで訓練されすぎて、「生きている牛」という本来のテストセットでエラーを起こしたわけです。

現代人に教えること

このことわざが現代のあなたに教えてくれるのは、謙虚さと開かれた心の大切さです。どんなに経験を積んでも、どんなに知識を得ても、学ぶべきことは常にあります。そして、それは思いがけない場所から、思いがけない人からもたらされることがあるのです。

特に現代社会では、情報が溢れ、誰もが何かの専門家になりやすい環境があります。しかし、だからこそ注意が必要です。自分の専門分野に自信を持つことは大切ですが、それが傲慢さに変わってしまっては、大切なことを見落としてしまいます。

あなたの周りにいる「牧童」に耳を傾けてください。後輩の素朴な質問、異業種の人の率直な意見、現場で働く人の実感。そこには、あなたが見落としている真実が隠れているかもしれません。専門家であることの価値は、知識を持つことだけでなく、その知識を常に現実と照らし合わせ、修正していく柔軟性にあるのです。

立場や肩書きに関わらず、誰からでも学ぶ姿勢を持ち続けること。それこそが、真の専門家への道なのです。

コメント