江戸っ子は五月の鯉の吹流しの読み方

えどっこはごがつのこいのふきながし

江戸っ子は五月の鯉の吹流しの意味

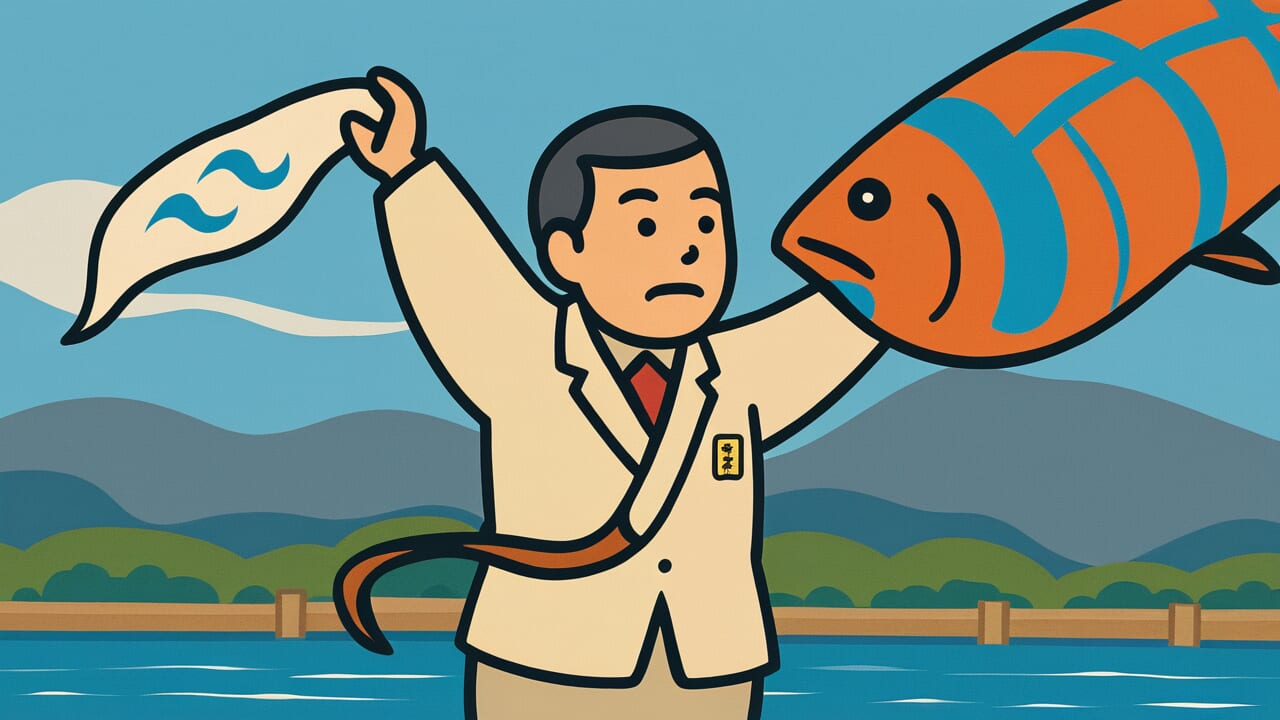

このことわざは、江戸っ子は口は達者だが中身が伴わないという意味を表しています。見た目や言葉は立派で勢いがあるけれど、実際の能力や実績が追いついていない人を指して使われます。

五月の鯉の吹流しが風に勢いよくなびいて華やかに見えても、中は空っぽであることから、外見だけは立派だが実質が伴わない様子を表現しているのです。特に、口先だけは達者で大きなことを言うものの、いざ実行となると力不足だったり、見栄を張って実力以上のことを言ってしまう人に対して使われます。

現代でも、プレゼンテーションや営業トークは上手だけれど実務能力が伴わない人や、SNSでは派手な発信をしているけれど実際の生活や仕事ぶりが伴っていない人などを評する際に、このことわざの教訓は当てはまるでしょう。

由来・語源

このことわざの由来には、江戸時代の端午の節句の風習が深く関わっていると考えられています。五月五日の端午の節句には、武家や町家で鯉のぼりを立てる習慣がありました。この鯉のぼりには、大きな鯉の形をした本体と、その下に色鮮やかな吹流しが付けられていました。

吹流しは見た目には華やかで、風になびいて勢いよく泳いでいるように見えますが、実際には中身が空っぽの布に過ぎません。この特徴が、江戸っ子の気質を表現するのにぴったりだったのでしょう。

江戸っ子は「宵越しの銭は持たない」と言われるほど、気前がよく、口も達者で威勢がいい人々として知られていました。しかし、その反面、見栄っ張りで、実際の財力や実力以上に大きく見せようとする傾向もあったと言われています。

このことわざは、そうした江戸っ子の特徴を、五月の空に華やかに泳ぐ吹流しに重ね合わせて表現したものと考えられます。外見は立派でも中身が伴わないという皮肉を込めながらも、どこか愛嬌のある表現になっているのは、江戸の人々の自虐的なユーモアの表れかもしれません。

豆知識

鯉のぼりの吹流しには、実は魔除けの意味が込められていました。五色の色はそれぞれ中国の五行思想に基づいており、子どもの健やかな成長を願う親の思いが込められていたのです。

江戸時代の町人文化では、実際に「口八丁手八丁」という言葉も生まれ、江戸っ子の話術の巧みさは一つの文化的特徴として認識されていました。商売の場でも、この話術が重要な武器となっていたのです。

使用例

- あの新入社員は企画書の説明は上手いけど、江戸っ子は五月の鯉の吹流しで、実際の業務遂行能力はまだまだだな

- 彼は起業セミナーで立派なことを言っているが、江戸っ子は五月の鯉の吹流しというやつで、実績を見るとほとんど何も成し遂げていない

普遍的知恵

このことわざが長く語り継がれてきたのは、人間の持つ普遍的な弱さを的確に捉えているからでしょう。私たちは誰しも、実力以上に自分を大きく見せたいという欲求を持っています。それは自己防衛の本能であり、社会的な生き物である人間にとって、ある意味自然な心理なのです。

特に興味深いのは、このことわざが単なる批判ではなく、どこか愛嬌を含んだ表現になっている点です。江戸っ子という言葉自体に、憎めない人間味が感じられます。これは、人間の見栄や虚勢を完全に否定するのではなく、その弱さを理解しながらも、やはり中身を伴うことの大切さを説いているのです。

現代社会では、SNSやメディアを通じて自分を演出することが容易になりました。しかし、だからこそ、外見と実質のギャップは昔以上に目立ちやすくなっています。人は表面的な華やかさに惹かれる一方で、本質を見抜く目も持っています。

このことわざは、人間関係における信頼の本質を教えてくれます。一時的には口先だけで乗り切れることもあるかもしれませんが、長い目で見れば、実力と誠実さこそが人の評価を決めるのです。先人たちは、派手さよりも実質、言葉よりも行動の価値を、この鮮やかな比喩を通じて伝えようとしたのでしょう。

AIが聞いたら

鯉のぼりの吹流しが美しく泳ぐのは、実は中が空っぽだからです。流体力学で考えると、これは驚くほど合理的な設計になっています。

布製の筒に風が入ると、内部の空気圧が高まって外側に押し出す力が働きます。この時、中身が詰まっていたら重くて動けませんが、空洞なら軽いので少しの風でも大きく揺れ動けます。さらに重要なのは、空気抵抗の受け方です。吹流しは風を「受け流す」構造なので、強風でも破れにくい。つまり、中身がないことで柔軟性と耐久性の両方を手に入れているわけです。

ここで面白いのは、このことわざが江戸っ子を「見栄っ張りで中身がない」と皮肉っているのに、物理的には吹流しの空洞こそが最高のパフォーマンスを生む条件だという点です。重い荷物を抱えた人より、身軽な人のほうが環境の変化に素早く対応できる。これは生物の進化でも見られるパターンで、恐竜が絶滅した後に小型哺乳類が繁栄したのも同じ原理です。

江戸という変化の激しい都市で生き抜くには、固定観念という「中身」を持たず、風向きに合わせて柔軟に動く戦略が実は最適解だったのかもしれません。皮肉のつもりが、実は生存戦略の本質を突いていたわけです。

現代人に教えること

このことわざが現代のあなたに教えてくれるのは、自分の言葉に責任を持つことの大切さです。SNSやプレゼンテーションなど、自己表現の機会が増えた今だからこそ、この教訓は重みを増しています。

大切なのは、派手な言葉を避けることではありません。むしろ、自分の言葉に見合った実力を着実に積み上げていく姿勢です。大きな目標を語ることは素晴らしいことですが、それを実現するための地道な努力を怠らないことが重要なのです。

また、他人を評価する際にも、この視点は役立ちます。表面的な華やかさや巧みな話術に惑わされず、その人の実績や行動を見る目を養うことができます。同時に、自分自身に対しても、定期的に「言葉と行動が一致しているか」を振り返る習慣を持つとよいでしょう。

あなたの価値は、どれだけ立派なことを言えるかではなく、どれだけ誠実に行動できるかで決まります。吹流しのように風に揺れる言葉ではなく、しっかりとした中身を持った人間として成長していきましょう。

コメント