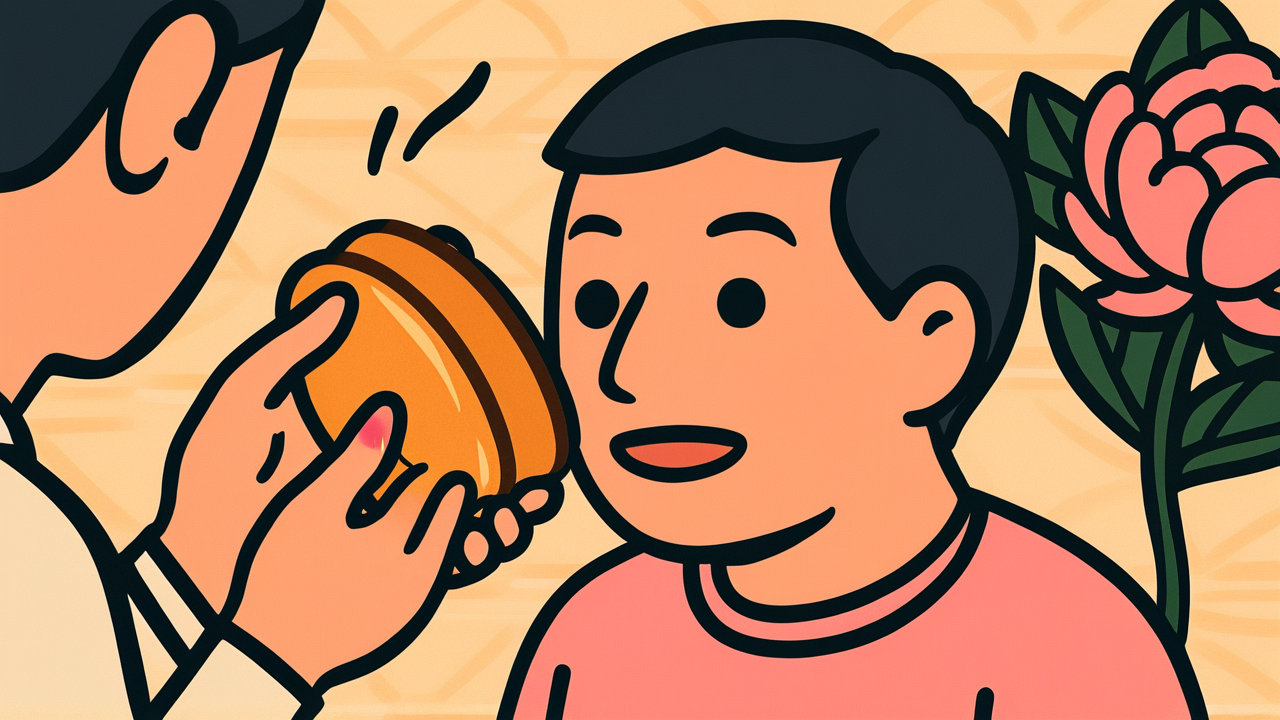

牡丹餅で頬を叩かれるようの読み方

ぼたもちでほほをたたかれるよう

牡丹餅で頬を叩かれるようの意味

「牡丹餅で頬を叩かれるよう」は、一見すると嫌なことや困ったことのように見えるが、実際には嬉しいことや得になることを表すことわざです。

牡丹餅という柔らかくて甘い高級な食べ物で叩かれるのですから、痛いどころか心地よく、しかもその後に食べることもできるという、まさに「痛い」どころか「嬉しい」状況を表現しています。表面的には不利益や迷惑に見えることでも、実際には利益や喜びをもたらす出来事に遭遇した時に使われます。

このことわざは、物事の見た目と実際の中身が正反対である状況や、一見すると損をしているように見えて実は得をしている場面で用いられます。また、相手から何かを責められたり注意されたりしているように見えて、実はそれが自分にとって有益な情報や機会をもたらしてくれる時にも使われます。現代では、予想外の幸運や、表面的には厳しく見える状況が実は自分のためになっているという場面で、この表現の真意を理解することができるでしょう。

由来・語源

「牡丹餅で頬を叩かれるよう」の由来を探ると、江戸時代の食文化と人々の価値観が見えてきます。牡丹餅は、もち米を半つきにして餡で包んだ和菓子で、当時は非常に贅沢な食べ物でした。砂糖が貴重品だった時代、甘い餡を使った牡丹餅は庶民にとって特別な日にしか味わえない高級品だったのです。

このことわざが生まれた背景には、江戸時代の「もったいない」という価値観が深く関わっています。食べ物を粗末にすることは罪深いこととされ、特に貴重な牡丹餅を叩くために使うなど考えられないことでした。そんな高価で美味しいものを、痛みを与える道具として使うという発想自体が、当時の人々には非常識で理解しがたいものだったのです。

また、牡丹餅の柔らかい食感も重要な要素です。叩かれても痛くない、むしろ心地よいかもしれないという矛盾した状況を表現することで、このことわざ特有の皮肉めいた意味合いが生まれました。江戸の人々の機知に富んだ言葉遊びの精神が、この独特な表現を生み出したと考えられています。

豆知識

牡丹餅は季節によって呼び方が変わる興味深い和菓子です。春の牡丹の花が咲く頃は「牡丹餅(ぼたもち)」、秋の萩の花が咲く頃は「お萩(おはぎ)」と呼ばれ、実は同じ食べ物なのです。このことわざが生まれた江戸時代の人々は、季節感を大切にしながらこの贅沢な食べ物を楽しんでいました。

江戸時代の牡丹餅は現代のものより相当大きく、手のひらほどのサイズがあったとされています。これで頬を叩かれたら確かに迫力があったでしょうが、その分食べ応えも十分で、まさに「痛いけれど嬉しい」状況を生み出していたのかもしれません。

使用例

- 上司に厳しく指導されたけれど、それが昇進のきっかけになるなんて、まさに牡丹餅で頬を叩かれるようだった

- 友人からの辛辣な意見に最初は落ち込んだが、後になって考えると牡丹餅で頬を叩かれるような有難い助言だった

現代的解釈

現代社会において、このことわざは新たな意味の広がりを見せています。情報化社会では、SNSでの批判や厳しいフィードバックが「牡丹餅で頬を叩かれる」状況として捉えられることがあります。一見すると傷つくようなコメントでも、それが自分の成長や改善につながる貴重な意見である場合、まさにこのことわざの精神が当てはまるのです。

ビジネスの世界でも、この概念は重要な意味を持ちます。厳しい上司からの指導、困難なプロジェクトへの配属、一見すると不利に見える部署異動なども、長期的に見れば自分のスキルアップやキャリア形成に大きく貢献することがあります。現代の働き方改革の中で、「優しい指導」が重視される傾向にありますが、時には「牡丹餅で頬を叩かれる」ような厳しくも愛のある指導が、人の成長には不可欠だという認識も生まれています。

また、デジタル時代の学習環境では、AIによる厳格な評価システムや、オンライン学習での容赦ない正誤判定なども、この概念で理解できます。機械的で冷たく感じられる評価でも、それが正確で公平な成長の機会を提供してくれるなら、まさに現代版の「牡丹餅で頬を叩かれる」体験と言えるでしょう。

このことわざは、物事の表面的な印象に惑わされず、本質を見抜く大切さを現代人に教えてくれています。

AIが聞いたら

このことわざには、日本人独特の「受動的幸福観」が色濃く反映されている。西洋文化では「No pain, no gain」や「Fortune favors the bold」のように、幸福は積極的な行動によって獲得するものとされるが、日本人は逆に「最高の幸せは努力せずに向こうからやってくる」という価値観を持っている。

心理学者の土居健郎が提唱した「甘え」の構造も、この受動的幸福観と深く関連している。日本人は他者からの恩恵を受けることに対して、罪悪感よりもむしろ「ありがたさ」を感じる文化的特性がある。牡丹餅で頬を叩かれるという表現は、まさに「何もしていないのに良いことが起きる」状況を最上の幸せとして描いている。

この背景には、農耕社会で培われた「天の恵み」への感謝の念がある。豊作は人間の努力だけでなく、天候という不可抗力に大きく左右される。そのため日本人は、自分の力を超えた幸運に対して特別な価値を見出すようになった。現代でも「棚からぼた餅」「濡れ手で粟」といった表現が肯定的に使われるのは、この文化的DNAの表れだ。

一方で、この受動的幸福観は現代社会では時として「主体性の欠如」として批判される。しかし見方を変えれば、過度な競争社会で疲弊した現代人にとって、「努力しなくても幸せは訪れる」という価値観は、心の平安をもたらす智慧とも言える。

現代人に教えること

「牡丹餅で頬を叩かれるよう」ということわざは、現代を生きる私たちに大切な視点を教えてくれます。それは、物事の本質を見抜く目を養うことの重要性です。

人生では、一見すると不利益や困難に見える出来事が、実は大きな成長の機会や幸運の前触れだったということがよくあります。厳しい批判を受けた時、思うようにいかない状況に置かれた時、まずは感情的に反応するのではなく、「これは牡丹餅で頬を叩かれているのかもしれない」と考えてみてください。

現代社会では、即座に判断を下したり、表面的な情報だけで物事を決めつけたりしがちです。しかし、このことわざが教えてくれるのは、時間をかけて物事の真の価値を見極める大切さです。今日あなたが経験している「痛み」は、明日の「甘さ」かもしれません。

困難な状況に直面した時こそ、このことわざを思い出してください。そこには、あなたの人生を豊かにする何かが隠されているかもしれないのです。

コメント