ビードロを逆さまに吊るすの読み方

びーどろをさかさまにつるす

ビードロを逆さまに吊るすの意味

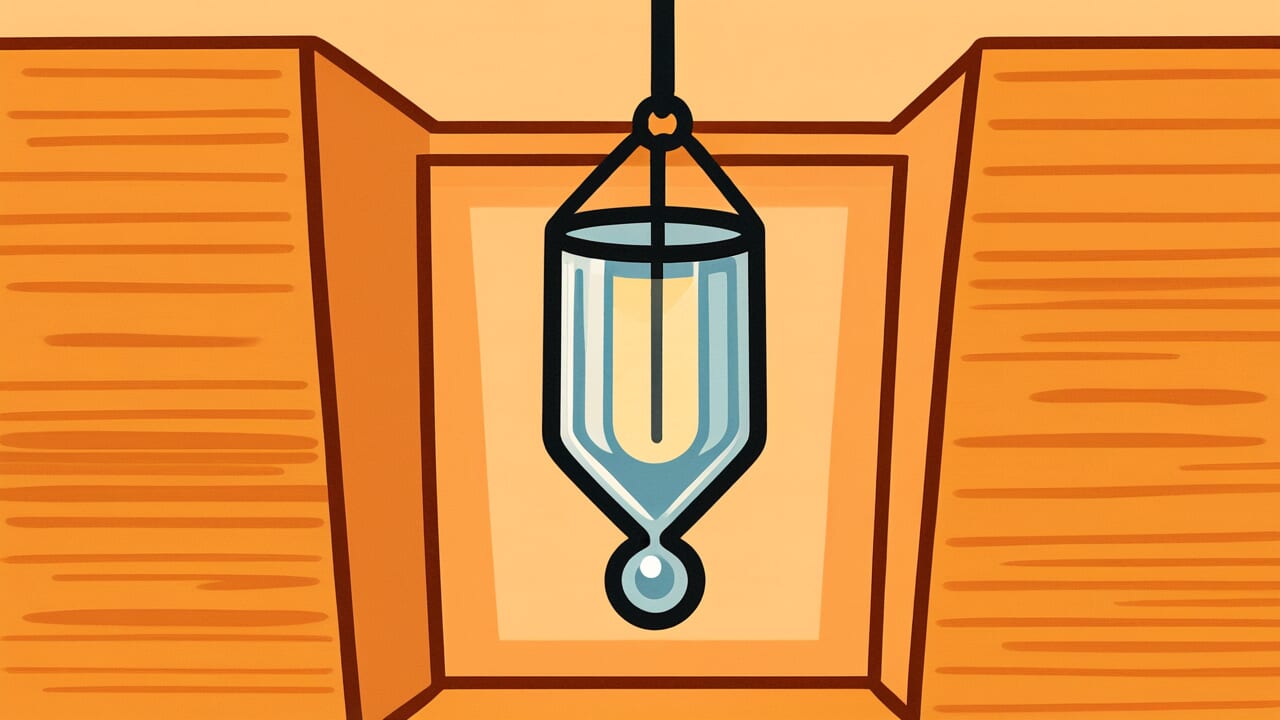

「ビードロを逆さまに吊るす」は、美しい女性、特に顔立ちの整った美人を表現することわざです。透明で光沢のあるガラス製品であるビードロを逆さに吊るした姿が、美人の顔の輪郭や肌の美しさを連想させることから生まれた表現です。

このことわざは、主に江戸時代から明治時代にかけて、美人を褒める際に使われました。直接的に「美人だ」と言うよりも、風流で粋な言い回しとして好まれたのです。ビードロという当時としては珍しく美しい舶来品に例えることで、その女性の美しさを際立たせる効果がありました。

現代ではほとんど使われなくなった表現ですが、江戸の人々が持っていた美意識や、遠回しに美を表現する文化的な洗練さを知ることができます。物の形や質感を人の美しさに重ね合わせる、日本語ならではの繊細な比喩表現の一つと言えるでしょう。

由来・語源

このことわざの由来については、明確な文献上の記録が残されていないようですが、言葉の構成要素から興味深い背景が見えてきます。

「ビードロ」とは、ポルトガル語の「vidro(ガラス)」に由来する言葉で、江戸時代に長崎を通じて日本に伝わったガラス製品を指します。特に、息を吹き込むと音が鳴る玩具として庶民に親しまれました。透明で美しく、光を受けて輝くビードロは、当時としては珍しく貴重な舶来品でした。

では、なぜ「逆さまに吊るす」ことが美人のたとえになったのでしょうか。ビードロを逆さに吊るすと、その丸みを帯びた形状が、ふっくらとした頬や顎のラインを連想させたと考えられています。また、透明なガラスが光を受けて輝く様子は、色白で透き通るような肌の美しさを表現するのにぴったりだったのでしょう。

江戸時代の美意識では、ふっくらとした丸顔が美人の条件とされていました。ビードロの丸く膨らんだ形を逆さにした姿が、理想的な顔立ちの象徴として捉えられ、このような表現が生まれたと推測されます。舶来の美しいガラス製品と女性の美しさを重ね合わせた、江戸の粋な感性が感じられることわざですね。

豆知識

ビードロは江戸時代、主に夏の風物詩として親しまれました。ガラス職人が路上で実演販売し、息を吹き込むと「ポッペン」という音が鳴る玩具として子どもたちに人気がありました。この涼しげな音色が夏の暑さを和らげるとされ、季節感を演出する小道具としても重宝されたのです。

江戸時代のガラス製品は非常に高価で、庶民が手にできるビードロのような小さな玩具でさえ、特別な存在でした。そのため、美人をビードロに例えることは、単に美しいというだけでなく、貴重で大切な存在であるという意味合いも含んでいたと考えられています。

使用例

- 彼女の横顔を見て、まさにビードロを逆さまに吊るしたような美しさだと感心した

- 芝居小屋で見かけた女形は、ビードロを逆さまに吊るすと評判の美貌だった

普遍的知恵

「ビードロを逆さまに吊るす」ということわざには、美しさを直接的に表現するのではなく、何か別のものに例えて伝えようとする人間の普遍的な心理が表れています。

なぜ人は美しいものを見たとき、ストレートに「美しい」と言わず、比喩を使いたくなるのでしょうか。それは、美しさという感覚があまりにも強烈で、単純な言葉では表現しきれないからです。心を動かされた感動を、何とか相手に伝えたい。その思いが、創造的な比喩表現を生み出すのです。

また、このことわざには、美を語る際の品格や教養を大切にする文化が反映されています。直接的すぎる表現は野暮だとされ、遠回しで風流な言い方が好まれました。これは単なる言葉遊びではなく、相手への敬意の表れでもあります。美しい人を美しいと褒めるとき、その褒め方自体も美しくありたいという願いが込められているのです。

さらに、舶来の珍しいガラス製品に例えることで、その人の美しさが特別なものであることを強調しています。人間は古今東西、大切なものや美しいものを、貴重な宝物に例えてきました。愛する人を宝石や花に例える表現は、文化を超えて存在します。それは、言葉を通じて相手への敬愛の念を最大限に表現したいという、普遍的な人間の欲求なのでしょう。

AIが聞いたら

ビードロを逆さまにすると、水滴が首の細い部分に集中します。この時、ガラスの内部では目に見えない応力の集中が起きています。ガラスは熱膨張係数が大きい素材で、温度が1度変わるだけで100万分の9ほど伸び縮みします。水滴が蒸発する時や、手の温度が伝わる時、この微小な変化が首の部分に集中的に加わるのです。

興味深いのは、この破壊が確率的に起きる点です。材料工学では「ワイブル分布」という統計モデルで破壊を予測しますが、ガラスのような脆性材料は内部の微小な傷から突然割れます。つまり、逆さまにした瞬間ではなく、数時間後や数日後に突然破損することもあります。応力が蓄積されて、内部の最も弱い一点が限界を超えた瞬間に全体が崩壊するのです。

これは橋やビルの設計でも重要な概念です。構造物全体は頑丈でも、応力が集中する「特異点」が必ず存在します。航空機の窓が丸いのも、角があると応力が集中して破壊の起点になるからです。ビードロを逆さまに吊るすという単純な行為は、システムの中で最も脆弱な一点に負荷をかけ続けることで、やがて全体を破壊に導く連鎖反応の縮図なのです。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、美しさを表現する言葉の豊かさと、その背後にある思いやりの心です。

現代社会では、SNSなどで「かわいい」「美人」といった直接的な言葉が氾濫していますが、本当に心を動かされたとき、もっと特別な言葉で伝えたいと思いませんか。このことわざは、大切な人の美しさを讃えるとき、その表現方法自体にも心を込めることの価値を教えてくれます。

また、このことわざは、日常にある美しいものに目を向ける感性の大切さも示しています。江戸の人々は、ガラス製品の形や輝きの中に美を見出し、それを人の美しさと結びつけました。身の回りにあるものの美しさに気づき、それを言葉にする力は、人生を豊かにしてくれるでしょう。

あなたも、大切な人を褒めるとき、ありきたりな言葉ではなく、自分なりの比喩を探してみてはいかがでしょうか。その人だけの特別な美しさを、あなただけの言葉で伝える。そんなコミュニケーションが、人と人との絆をより深いものにしてくれるはずです。

コメント