蟻は蹴る能わず、針は呑む能わずの読み方

ありはけるあたわず、はりはのむあたわず

蟻は蹴る能わず、針は呑む能わずの意味

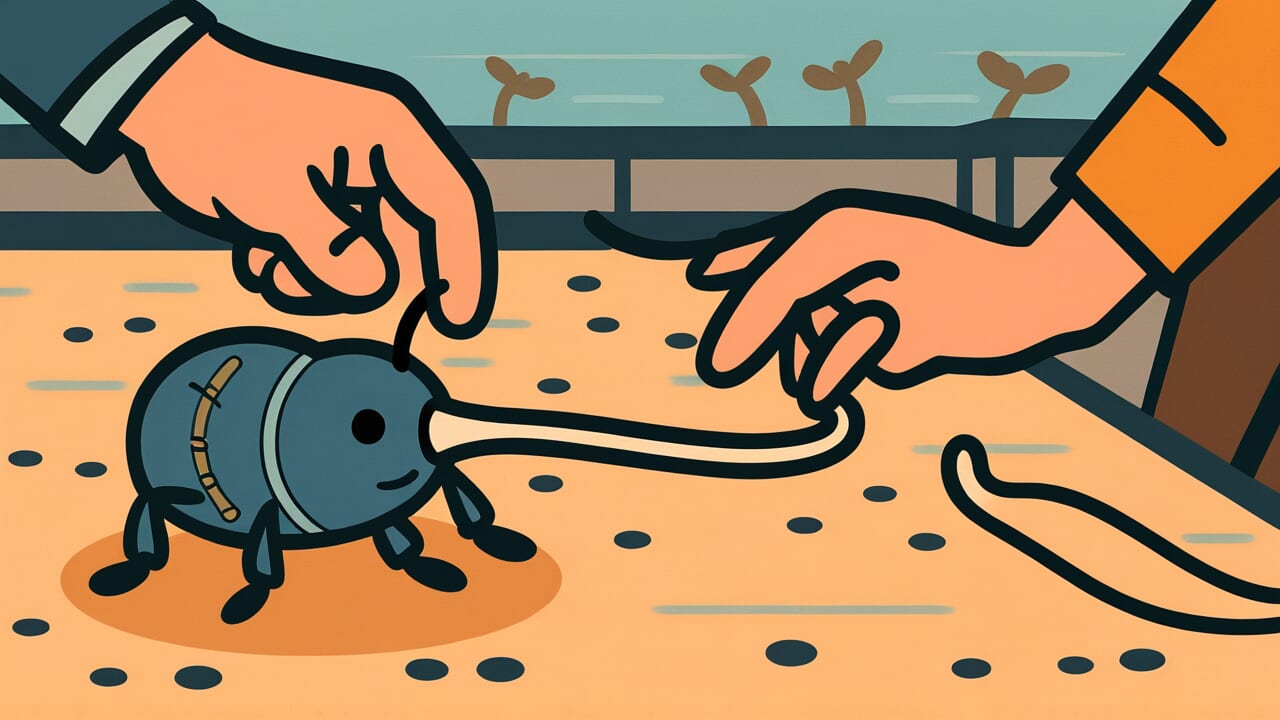

このことわざは、小さすぎるものや大きすぎるものを相手にしようとしても、そもそも物理的に不可能だという事実から、自分の能力や立場に合わない無理なことはするべきではないという教えを表しています。

蟻は小さすぎて蹴ることができず、針は細く鋭すぎて呑み込むことができません。この二つの例が示すのは、対象が自分の能力の範囲外にあるとき、いくら努力しても意味がないということです。

このことわざを使うのは、誰かが分不相応な挑戦をしようとしているとき、あるいは自分の力量を超えた相手に挑もうとしているときです。「そんなことをしても無駄だよ」という忠告を、具体的なイメージで伝えることができます。

現代では、自分の能力や立場をわきまえることの大切さを説く場面で用いられます。背伸びしすぎて失敗するよりも、自分にできることを着実に行う方が賢明だという、実践的な知恵を含んでいるのです。

由来・語源

このことわざの由来については、明確な文献上の初出は特定されていないようですが、言葉の構造から興味深い考察ができます。

「蹴る能わず」「呑む能わず」という表現に使われている「能わず」は、古典的な否定表現で、能力的に不可能であることを示します。つまり、やろうとしてもできない、という物理的な限界を表しているのです。

蟻を蹴ろうとしても、あまりに小さすぎて足が空を切るだけ。針を呑もうとしても、あまりに細く鋭すぎて喉を通らない。この二つの例は、極端に小さいものと、形状的に扱いにくいものという、対照的な「不可能」を示しています。

このことわざが生まれた背景には、日本の伝統的な身の丈を知る文化があると考えられます。武士道の精神や仏教の中道思想など、分相応を重んじる価値観が根底にあるのでしょう。無理をして失敗するよりも、自分の能力に見合った行動を取ることの大切さを、日常的な具体例で示したものと言えます。

特に注目すべきは、このことわざが「やるべきでない」ではなく「できない」という表現を使っている点です。道徳的な禁止ではなく、物理的な不可能性を示すことで、より説得力のある戒めとなっているのです。

使用例

- 新入社員なのに社長に直談判しようなんて、蟻は蹴る能わず針は呑む能わずだよ

- あの大企業を相手に訴訟を起こすなんて、蟻は蹴る能わず針は呑む能わずというものだ

普遍的知恵

このことわざが語る真理は、人間が持つ根源的な欲望と現実との葛藤です。人は誰しも、自分の力を試したい、より大きな相手に挑みたいという衝動を持っています。しかし同時に、この世界には物理的な限界が厳然と存在するのです。

なぜ先人たちはこのことわざを生み出したのでしょうか。それは、無謀な挑戦によって身を滅ぼす人々を数多く見てきたからに違いありません。野心は人を成長させる原動力ですが、現実を見誤った野心は破滅への道となります。

興味深いのは、このことわざが「やめなさい」という命令形ではなく、「できない」という事実を淡々と述べている点です。これは深い人間理解に基づいています。人は禁止されるとかえって反発しますが、物理的な不可能性を示されると、冷静に考え直すことができるのです。

蟻を蹴ろうとする愚かさ、針を呑もうとする無謀さ。この二つの極端な例は、人間の限界を象徴的に示しています。しかしこれは決して諦めを説いているのではありません。むしろ、自分の力が及ぶ範囲を正しく認識することで、本当に意味のある挑戦ができるという、前向きな知恵なのです。人生には戦うべき相手と、避けるべき相手がいる。その見極めこそが、生き抜く知恵だと教えているのです。

AIが聞いたら

物理の世界では、サイズが変わると支配的な力が入れ替わる現象が起きる。これを理解するには、力と体積の関係を見るとわかりやすい。

蟻のような小さな生き物の世界では、体積に比例する重力よりも、表面積に比例する力が圧倒的に強い。たとえば蟻の体重は体長の3乗で増えるが、足裏と地面の接触面は体長の2乗でしか増えない。つまり体が小さいほど、重さに対して接触面積が相対的に大きくなる。だから蟻を蹴ろうとしても、蟻は地面との摩擦力や静電気力で強く張り付いていて、人間の足から見れば「すり抜けて」しまう。人間が髪の毛一本を指で弾くのと似た状況だ。

逆に針を飲み込む場合、人間サイズでは体積に比例する筋肉の力が支配的になる。喉の筋肉が生み出す収縮力は断面積、つまり体長の2乗に比例する。一方、針の鋭さという幾何学的な特性はスケールを変えても変わらない。結果として、大きな生物ほど筋肉の力が針の貫通力を上回り、飲み込めなくなる。

このことわざは、10のマイナス3乗メートルと10の0乗メートルという、わずか3桁のスケール差で物理法則の主役が交代する現象を、経験的に言い当てている。自然界では、サイズこそが力学を決める最大の要因なのだ。

現代人に教えること

現代社会は「もっと高く、もっと遠くへ」と私たちを駆り立てます。SNSでは誰もが成功者に見え、自分も同じようにならなければと焦ってしまいます。しかしこのことわざは、そんな時代だからこそ大切な視点を与えてくれます。

あなたの力が本当に活きる場所はどこでしょうか。大企業に勤める友人を羨む必要はありません。有名大学を出た同僚と比べる必要もありません。蟻を蹴ろうとして空を切る足のように、自分に合わない目標を追いかけても、ただ疲れるだけです。

大切なのは、自分のサイズを知ることです。それは決して諦めではありません。むしろ、本当に力を発揮できる場所を見つけるための、賢明な自己認識なのです。

今日から始められることがあります。「これは自分に合っているか」と問いかける習慣です。すべての挑戦が価値あるわけではありません。あなたの個性、能力、環境に合った挑戦を選ぶこと。それこそが、持続可能な成長への道なのです。自分のサイズで戦える場所で、あなたは必ず輝けます。

コメント