開いた口へ牡丹餅の読み方

あいたくちへぼたもち

開いた口へ牡丹餅の意味

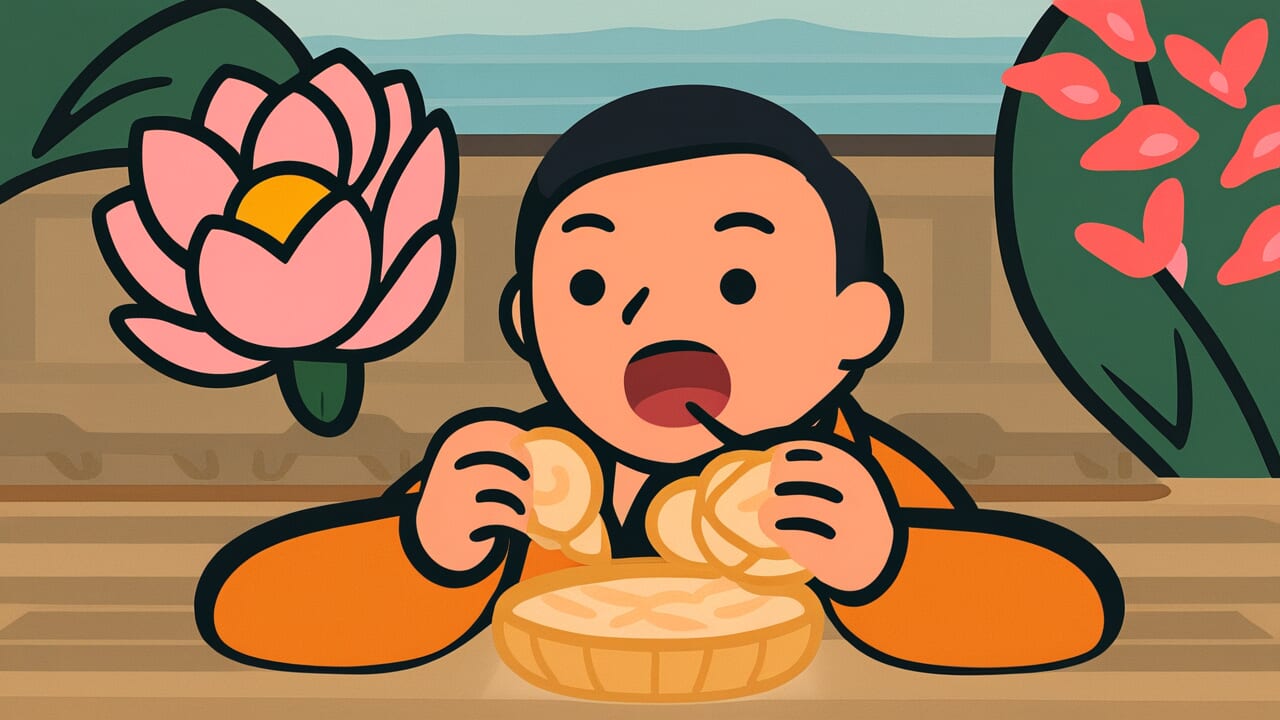

「開いた口へ牡丹餅」とは、何の努力もしていないのに、思いがけず幸運が舞い込んでくることを表すことわざです。口を開けていたら、偶然そこに牡丹餅が落ちてきて食べられたという、極めて都合の良い状況を例えています。

このことわざは、予期せぬ幸運に恵まれた人を評する場面で使われます。宝くじに当たった、偶然良い仕事が舞い込んできた、努力していないのに試験に受かったなど、本人の努力や計画とは無関係に良い結果が得られた状況を指します。

ただし、このことわざには皮肉や羨望のニュアンスが含まれることが多いのです。努力している人から見れば、何もせずに成功を手にする人は羨ましくもあり、同時に少し釈然としない気持ちにもなります。現代でも、実力以上の評価を受けた人や、棚ぼた式に利益を得た人に対して使われることが多く、純粋な祝福というより、複雑な感情を込めた表現として理解されています。

由来・語源

このことわざの由来については、明確な文献記録が残されていないため、確実なことは言えませんが、言葉の構成要素から興味深い考察ができます。

牡丹餅は、もち米とうるち米を混ぜて炊き、餡で包んだ和菓子で、江戸時代には庶民にとって特別なご馳走でした。砂糖も小豆も貴重品だった時代、牡丹餅は祝い事や節句でしか口にできない贅沢品だったのです。

「開いた口へ」という表現は、何かを言おうとして口を開けた瞬間、あるいはあくびをした瞬間など、偶然口が開いている状態を指しています。その開いた口に、よりによって高級な牡丹餅が落ちてくるという設定は、極めて非現実的で、それゆえに強烈な印象を与えます。

このことわざは、努力なしに幸運を得ることの稀少性を、視覚的なユーモアで表現したものと考えられています。江戸時代の庶民感覚では、牡丹餅を食べられるだけでも幸運なのに、それが何もせずに口に入ってくるなど、まさに「ありえない幸運」の象徴だったのでしょう。言葉の響きの良さと、誰もが一瞬で理解できる分かりやすいイメージが、このことわざを広く定着させたと推測されます。

豆知識

牡丹餅は季節によって呼び名が変わる和菓子です。春の彼岸には牡丹の花にちなんで「牡丹餅」、秋の彼岸には萩の花にちなんで「おはぎ」と呼ばれます。実は同じ食べ物なのに、日本人は季節の風情を大切にして、呼び名を使い分けてきたのです。

このことわざには類似表現として「棚から牡丹餅」もあります。こちらは棚の上から牡丹餅が落ちてくるという設定で、意味はほぼ同じです。ただ「開いた口へ」の方が、より偶然性が高く、さらにありえない幸運を強調している点で、表現としてより強烈だと言えるでしょう。

使用例

- 彼は特に営業努力もしていないのに大口契約が取れて、まさに開いた口へ牡丹餅だった

- 何の準備もしていなかったのに昇進が決まるなんて、開いた口へ牡丹餅とはこのことだ

普遍的知恵

「開いた口へ牡丹餅」ということわざが長く語り継がれてきた背景には、人間の努力と報酬のバランスに対する深い洞察があります。

私たち人間は、努力した者が報われるべきだという公正さの感覚を持っています。しかし現実の世界では、必ずしも努力と結果が比例しません。汗水流して働いても報われない人がいる一方で、何もしていないのに幸運に恵まれる人もいる。この不公平さは、古今東西を問わず人々の心に複雑な感情を呼び起こしてきました。

このことわざが表現しているのは、単なる幸運への羨望だけではありません。そこには、人生の不条理さに対する諦めと、それでも生きていかねばならない人間の強さが込められています。努力が必ず報われるわけではないという厳しい現実を認めつつ、それでも時には理不尽な幸運も存在するという事実を、ユーモアを交えて受け入れる知恵なのです。

また、このことわざは、成功の要因が本人の努力だけではないことも示唆しています。タイミング、運、周囲の状況など、コントロールできない要素が人生には数多く存在します。先人たちは、人間の力の限界を知り、謙虚さを忘れないことの大切さを、この言葉に託したのかもしれません。

AIが聞いたら

口を開けている時間を1日のうち1時間、牡丹餅が落ちてくる確率を1日1回だとすると、両者が重なる確率は24分の1。でも現実には牡丹餅が落ちてくる確率はもっと低い。1年に1回なら365×24で約9000分の1になる。つまり、このことわざが描く幸運は本来なら9000回口を開けてようやく1回当たるかどうかという出来事なのだ。

ここで重要なのは、人間の記憶は「当たった1回」だけを強烈に保存するという点だ。私たちは口を開けていたのに何も起きなかった8999回を数えない。確率論では期待値を計算する時、すべての試行回数を分母に入れる必要がある。でも人間の脳は成功例だけを集めて「運が良ければ楽に得られる」と錯覚してしまう。

さらに興味深いのは、このことわざを信じる人は無意識に「口を開けて待つ」という戦略を選んでしまう点だ。能動的に牡丹餅を取りに行けば成功確率を10倍、100倍に高められるのに、9000分の1の幸運を待ち続ける。確率論的に見れば、これは期待値が極めて低い選択だ。宝くじで一攫千金を夢見る心理と同じで、低確率の大当たりに賭けるより、高確率の小さな成功を積み重ねる方が合理的なのに、人間の脳は劇的な1回に魅了されてしまう。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、人生における謙虚さと柔軟性の大切さです。

現代社会は「努力すれば必ず報われる」という成功神話を強調しがちです。しかし実際には、どんなに努力しても報われないこともあれば、思いがけない幸運に恵まれることもあります。このことわざは、そうした人生の不確実性を受け入れる心の余裕を教えてくれます。

自分が努力して成功したとき、それが純粋に自分の力だけではなく、運やタイミング、周囲の支援など、様々な要素が重なった結果だと認識できれば、傲慢にならずに済みます。逆に、努力しているのに報われないとき、「開いた口へ牡丹餅」のような幸運もあるのだと知っていれば、過度に自分を責めることもありません。

大切なのは、コントロールできることに集中し、コントロールできないことは受け入れることです。努力は続けるべきですが、結果のすべてを自分の責任だと考える必要はありません。人生には予測不可能な要素があることを認め、それでも前を向いて歩き続ける。そんなしなやかな強さを、このことわざは私たちに伝えているのです。

コメント