似て非なるものの読み方

にてひなるもの

似て非なるものの意味

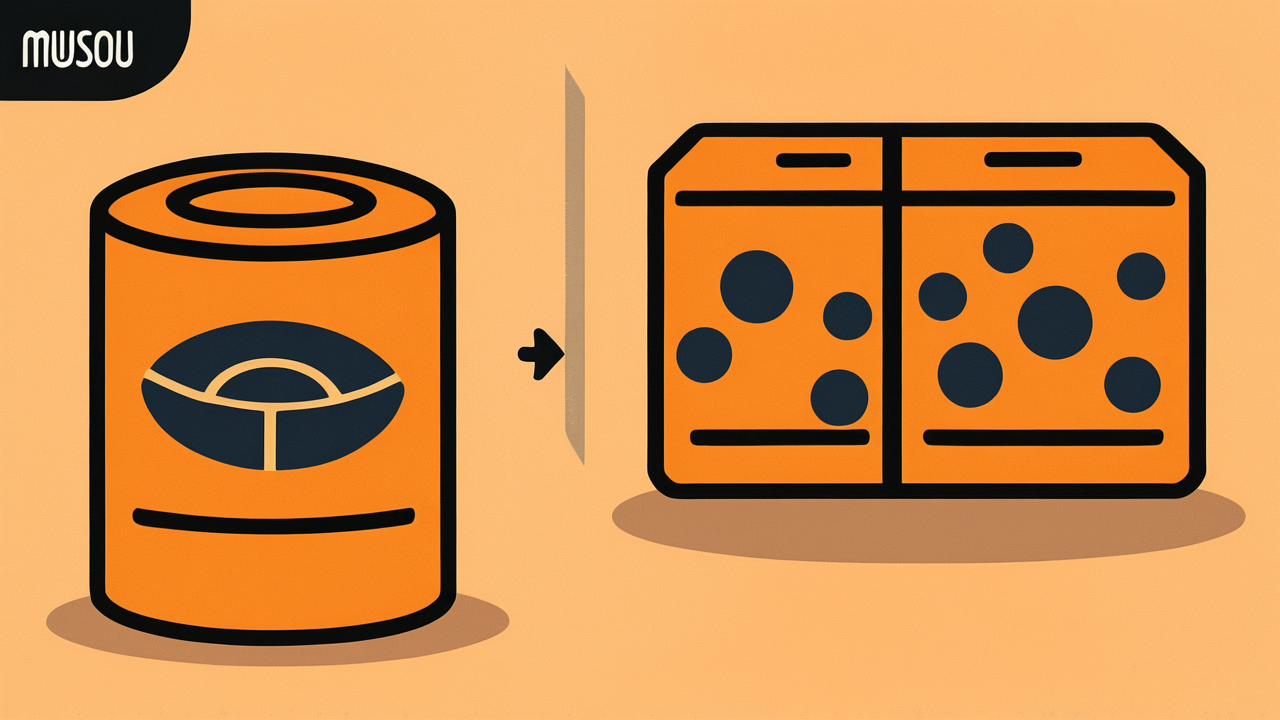

「似て非なるもの」とは、外見や表面的な特徴は似ているものの、本質や内容が全く異なるものを指すことわざです。

このことわざは、物事の本質を見極めることの大切さを教えています。私たちの身の回りには、一見同じように見えても中身が全く違うものがたくさんありますね。例えば、真の友情と利害関係による付き合い、本物の学問と見せかけの知識、誠実な愛情と一時的な感情などがそれにあたります。このことわざを使う理由は、表面的な判断に頼らず、物事の真の価値や本質を見抜く重要性を強調するためです。現代社会では情報が溢れ、見た目だけでは判断できないことが増えているからこそ、この古くからの知恵がより重要になっているのです。

由来・語源

「似て非なるもの」の由来は、古代中国の思想書や仏教経典にその原型を見ることができます。特に『論語』や『孟子』といった儒教の古典には、外見は似ているが本質的に異なるものを戒める教えが数多く記されており、これらが日本に伝来する過程で「似て非なるもの」という表現として定着したと考えられています。

日本では平安時代の文献にすでにこの概念が現れており、仏教の影響も大きく受けています。仏教では「真実」と「仮象」を区別することが重要な修行の一つとされ、表面的な類似に惑わされず本質を見極める智慧が説かれました。この思想が日本の文化に深く根ざし、ことわざとして庶民の間にも広まっていったのです。

江戸時代になると、商業が発達し偽物や模倣品が市場に出回るようになりました。この時代背景も「似て非なるもの」という表現の普及に大きく影響したでしょう。職人たちは本物と偽物を見分ける目利きの重要性を痛感し、このことわざは実用的な知恵として人々の生活に根付いていったのです。

豆知識

「似て非なるもの」の「非」という字は、古代中国では「翼を広げた鳥が左右対称でない様子」を表していました。つまり、一見鳥のように見えても、よく見ると左右のバランスが崩れている=本物ではないという意味が込められているのです。

江戸時代の商人たちは、この言葉を使って偽物の商品を警戒していました。特に薬や食品の分野では、見た目そっくりでも効果が全く違う粗悪品が多く出回っていたため、「似て非なるもの」は商売人の間で頻繁に使われる実用的な警句だったのです。

使用例

- あの二人は双子のように見えるけれど、性格は似て非なるものだね

- 高級ブランドの模倣品は見た目はそっくりでも、やはり似て非なるものだった

現代的解釈

現代社会では「似て非なるもの」の概念がかつてないほど重要になっています。インターネット時代において、情報の真偽を見極めることは日常的な課題となりました。フェイクニュースと本当のニュース、AIが生成した画像と実際の写真、偽のレビューと本物の口コミなど、デジタル技術の発達により「似て非なるもの」は無数に存在しています。

SNSの世界では、表面的には充実した生活を送っているように見える投稿と、その人の実際の生活状況が「似て非なるもの」であることも珍しくありません。また、オンライン教育が普及する中で、本当に身につく学習と単なる情報の暗記との違いを見極めることも重要になっています。

ビジネスの分野でも、見た目は同じようなサービスでも、その背景にある企業理念や品質管理体制が全く異なることがあります。消費者は表面的な価格や宣伝文句だけでなく、その本質を見抜く力が求められているのです。

このように現代では、古来からの「似て非なるもの」という概念が、デジタル社会における重要なリテラシーとして再評価されています。

AIが聞いたら

AIと人間の知性は、まさに「似て非なるもの」の典型例です。両者とも問題を解決し、質問に答え、創作活動まで行いますが、その処理メカニズムは根本的に異なります。

人間の脳は約860億個のニューロンが複雑に結合し、感情、記憶、直感が絡み合いながら思考します。一方、AIは数学的な確率計算に基づいて最適解を導き出します。人間が「なんとなく嫌な予感がする」という直感で危険を察知するのに対し、AIは過去のデータパターンから統計的に危険度を算出します。

興味深いのは、同じ創作課題でも、人間は個人的体験や感情から独創的なアイデアを生み出すのに対し、AIは膨大な既存作品の組み合わせから新しいパターンを創造することです。結果として似たような作品が生まれても、その創造プロセスは全く違います。

この違いを理解せずにAIを人間と同等に扱うと、重要な判断を誤る危険があります。AIの得意分野では効率的に活用し、人間特有の直感や倫理的判断が必要な場面では人間が主導権を握る。表面的な能力の類似に惑わされず、それぞれの本質的な特性を見極めることが、AI時代を生き抜く知恵なのです。

現代人に教えること

「似て非なるもの」が現代人に教えてくれるのは、表面的な判断に頼らず、物事の本質を見極める大切さです。あなたの周りにも、一見同じように見えて実は全く違うものがたくさんあるでしょう。大切なのは、その違いを恐れるのではなく、見抜く力を養うことです。

現代社会では情報が溢れているからこそ、このことわざの教えが光ります。SNSの投稿、商品の宣伝、人との出会い、すべてにおいて表面だけでなく、その奥にある真実を探る習慣を身につけましょう。時間をかけて観察し、複数の角度から検証することで、あなたの判断力は確実に向上します。

そして何より、「似て非なるもの」を見分けられるようになることで、本当に価値のあるものを大切にできるようになります。真の友人、質の高い情報、心からの愛情など、人生を豊かにしてくれる本物を見つけ出せるのです。この古い知恵を現代に活かして、より充実した人生を歩んでいきませんか。

コメント