戸にも口があるの読み方

とにもくちがある

戸にも口があるの意味

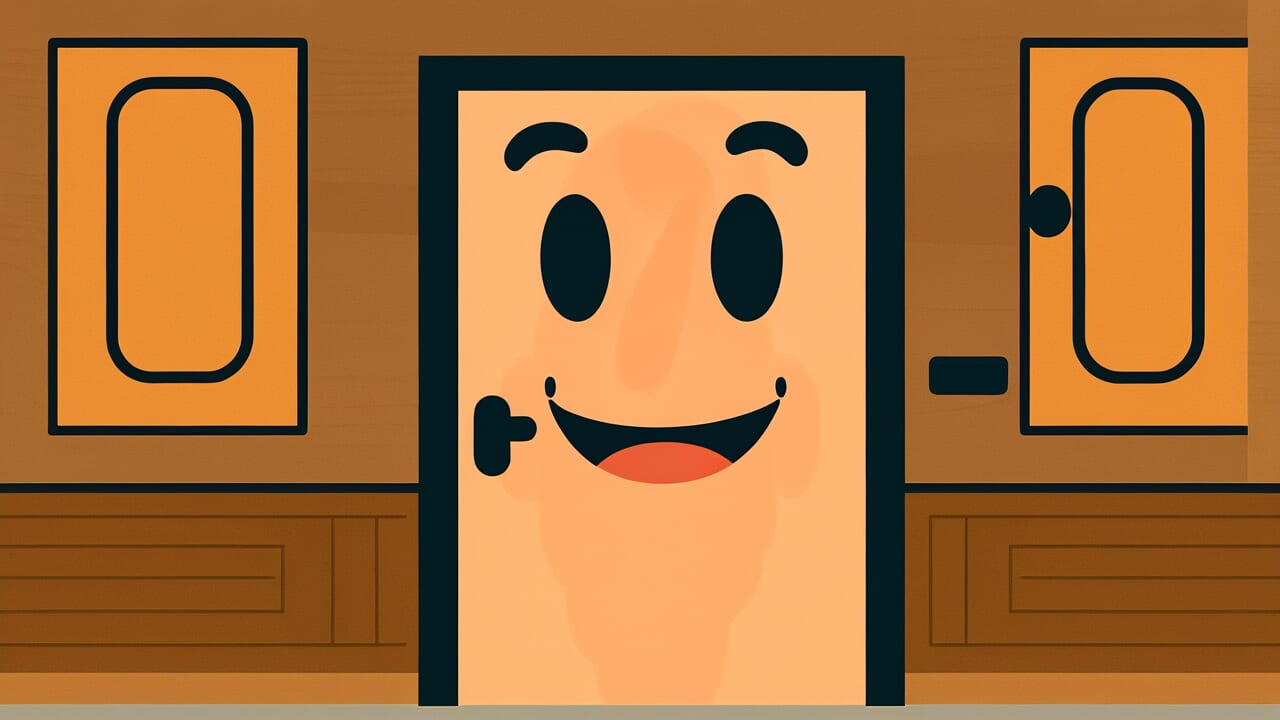

「戸にも口がある」とは、どこで誰が聞いているか分からないから、軽率な発言は慎むべきだという戒めを表すことわざです。

一見すると誰もいないように見える場所でも、戸の向こうや物陰に人がいるかもしれません。あるいは、思わぬところから話が漏れ伝わることもあります。このことわざは、そうした状況を「戸にも口がある」という印象的な表現で警告しているのです。

使用場面としては、他人の悪口や秘密の話をしようとする人に対して、「戸にも口があるから気をつけなさい」と注意を促すときに用いられます。また、自分自身への戒めとして、発言に慎重になるべき状況を思い起こさせる言葉でもあります。

現代では、SNSやメッセージアプリでの発言が思わぬ形で拡散される時代です。デジタル空間にも「口」があると考えれば、このことわざの教えは今まさに必要とされているといえるでしょう。

由来・語源

このことわざの由来について、明確な文献上の記録は残されていないようですが、言葉の構成から興味深い考察ができます。

「戸にも口がある」は、「壁に耳あり障子に目あり」と同じ系統の表現で、本来は音を通さないはずの建具が、まるで人間のように聞いたり話したりする器官を持っているという発想から生まれたと考えられています。

日本の伝統的な住居は、木と紙でできた戸や障子で部屋を仕切る構造でした。こうした建具は、西洋の石造りの壁と比べて遮音性が低く、隣の部屋の会話が筒抜けになることが珍しくありませんでした。この生活実感が、このことわざを生み出す土壌になったのでしょう。

特に注目したいのは「口」という表現です。耳ではなく口としたのは、戸が音を伝える、つまり秘密を「しゃべる」という擬人化された発想です。あなたが戸の近くで話した内容が、まるで戸自身が口を持っているかのように外へ漏れ出していく。そんな情景が目に浮かびませんか。

密接な人間関係の中で暮らしていた日本人の生活の知恵が、このことわざには凝縮されているのです。

使用例

- 会議室で上司の悪口を言おうとした同僚に、戸にも口があるから外でにしようと促した

- 社内の機密情報について話すとき、戸にも口があることを思い出して声のトーンを落とした

普遍的知恵

「戸にも口がある」ということわざは、人間社会における情報の流動性という普遍的な真理を捉えています。

私たちは、自分の発言をコントロールできると思いがちです。しかし実際には、一度口から出た言葉は、予想もしない経路を辿って伝わっていくものです。この現象は、古代から現代まで変わることがありません。

なぜ人は、誰も聞いていないと思う場所で軽率な発言をしてしまうのでしょうか。それは、目に見える範囲だけが現実だと錯覚してしまう人間の認知の限界があるからです。視界に人がいなければ安全だと感じる。しかし、音は壁を越え、噂は人づてに広がり、言葉は思わぬ形で記録されていきます。

このことわざが長く語り継がれてきたのは、人間が持つこの認知の盲点を、先人たちが深く理解していたからでしょう。彼らは経験から学びました。軽率な一言が人間関係を壊し、信頼を失わせ、時には身を滅ぼすことさえあると。

情報が瞬時に世界中を駆け巡る現代においても、この知恵の本質は少しも色褪せていません。むしろ、その重要性は増しているといえます。言葉は生き物のように、発した人の意図を超えて動き続けるのです。

AIが聞いたら

秘密を「情報パケット」として考えると、驚くべき事実が見えてきます。情報理論の創始者クロード・シャノンは、情報は必ず何らかの物理的な媒体を通じて伝わると証明しました。つまり、人が黙っていても、周囲のあらゆる物体が情報の「漏洩チャネル」になりうるのです。

戸が開閉する音のパターン、擦り減った敷居の位置、取っ手の指紋の付き方。これらはすべて「サイドチャネル情報」と呼ばれるものです。現代のハッカーは、暗号装置の消費電力のわずかな変化や、キーボードを打つ音の周波数分析から、パスワードを盗み出します。2004年の研究では、部屋の外から聞こえるキーボードの打鍵音だけで、92パーセントの精度で入力内容を復元できたと報告されています。

戸という物体は、人の出入りの頻度、時間帯、滞在パターンという「メタデータ」を蓄積し続けます。たとえば、夜中に頻繁に開く戸は、秘密の会合を示唆するかもしれません。情報ネットワーク理論では、直接的な通信内容よりも、誰がいつ誰と接触したかという接続パターンのほうが、多くの秘密を暴くことが知られています。

このことわざは、情報セキュリティの本質を突いています。秘密を守るには、発信者を黙らせるだけでは不十分で、情報が残す物理的な痕跡すべてを制御する必要があるのです。

現代人に教えること

このことわざが現代のあなたに教えてくれるのは、言葉の影響力を過小評価してはいけないということです。

私たちは日々、無数の言葉を発しています。何気ない会話、ちょっとした愚痴、軽い冗談。しかし、その一つひとつが、思わぬ形で記録され、伝わり、影響を及ぼしていく可能性があるのです。

特に現代社会では、デジタルツールによって言葉の伝播速度と範囲が劇的に拡大しました。メールの誤送信、SNSのスクリーンショット、録音機能。あらゆる場所に「口」が存在しています。

だからこそ大切なのは、発言する前の一瞬の間です。この言葉を誰かが聞いたらどう思うだろうか。後で自分が後悔しないだろうか。そう自問する習慣を持つことです。

これは言論の自由を制限するという意味ではありません。むしろ、自分の言葉に責任を持ち、より誠実なコミュニケーションを目指すということです。人の悪口を言わない、秘密を守る、軽率な約束をしない。こうした基本的な姿勢が、あなたの信頼を築き、豊かな人間関係を育んでいくのです。

コメント