糠に釘の読み方

ぬかにくぎ

糠に釘の意味

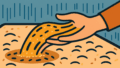

「糠に釘」は、手応えがなく効果が全く現れない状況を表すことわざです。

柔らかい糠に釘を打っても、釘は糠の中に埋もれてしまい、本来の固定する機能を果たせないように、何かに働きかけても全く反応や効果が得られない状態を指します。特に、相手に話しかけたり説得したりしても、まるで聞いていないかのように無反応だったり、全く理解してもらえなかったりする場面でよく使われます。

このことわざを使う理由は、単に「効果がない」と言うよりも、その虚しさや徒労感をより強く表現できるからです。釘を打つという行為には力と意図が込められているのに、それが全く無駄になってしまう様子は、努力が報われない悔しさを的確に表現しています。現代でも、一生懸命説明しているのに相手が全く聞く耳を持たない時や、どんなに工夫しても成果が出ない状況で使われ、その状況の無力感を共感しやすい形で伝えることができるのです。

由来・語源

「糠に釘」の由来は、その文字通りの意味から生まれたことわざです。糠(ぬか)とは、米を精米する際に出る米の外皮の粉のことで、非常に細かくて柔らかい性質を持っています。一方、釘は硬い金属でできており、本来は木材などの固い材料に打ち込んで使用するものです。

このことわざが生まれた背景には、日本の農業社会における日常的な経験があります。江戸時代以前から、米作りは日本人の生活の中心であり、精米作業で出る糠は身近な存在でした。また、釘も建築や修理作業で頻繁に使われる道具として、人々の生活に密着していました。

糠のような柔らかい粉状のものに釘を打とうとしても、釘は糠の中に埋もれてしまい、全く固定されません。むしろ糠が飛び散るだけで、釘本来の機能を果たすことができません。この物理的な現象が、人々の実体験として理解されていたからこそ、比喩表現として定着したのでしょう。

このことわざは、江戸時代の文献にも登場しており、庶民の間で広く使われていたことが分かります。日常生活の中で誰もが想像できる具体的な状況を使って、抽象的な概念を表現する日本のことわざの特徴をよく表している例といえますね。

豆知識

糠は江戸時代、貴重な美容アイテムとして重宝されていました。糠袋に入れてお風呂で使う「糠袋洗い」は、肌をすべすべにする効果があるとして、特に女性に愛用されていたのです。現代でも糠を使った化粧品が作られているのは、この伝統が受け継がれているからなんですね。

釘の歴史を見ると、日本では奈良時代から使われていましたが、江戸時代まで非常に貴重品でした。そのため、古い建物を解体する際は釘を一本一本丁寧に抜いて再利用するのが当たり前だったそうです。そんな大切な釘が糠に埋もれて無駄になる様子は、当時の人々にとってより切実な無駄遣いの象徴だったのかもしれません。

使用例

- 息子にいくら勉強しろと言っても糠に釘で、全然やる気を見せない

- 部長に新しい企画を提案したけれど糠に釘だった

現代的解釈

現代社会では「糠に釘」の状況がより複雑化しています。情報過多の時代において、人々は日々大量の情報にさらされているため、重要なメッセージでも相手に届かないことが増えています。SNSでの発信、メールでの連絡、会議での提案など、あらゆる場面で「糠に釘」状態が発生しやすくなっているのです。

特にデジタルコミュニケーションでは、相手の反応が見えにくいため、メッセージが伝わっているかどうかの判断が困難です。既読スルーや無反応が当たり前になった現代では、昔以上に「糠に釘」を感じる機会が多いかもしれません。

一方で、現代では「糠に釘」の原因も多様化しています。単純に聞く耳を持たないのではなく、忙しすぎて処理しきれない、優先順位が違う、コミュニケーション手段が合わないなど、様々な要因が考えられます。そのため、現代では「糠に釘」状態を改善するために、相手の状況を理解し、伝え方を工夫することの重要性が高まっています。

また、AI技術の発達により、人間同士のコミュニケーションの価値が再認識されています。機械的な情報伝達ではなく、心を込めた対話の重要性が見直される中で、「糠に釘」にならないコミュニケーション術への関心も高まっているのです。

AIが聞いたら

デジタル時代の「糠に釘」は、物理的な無駄から心理的な無力感へと進化している。

SNSで見られる「既読スルー」は、まさに現代版の糠に釘だ。メッセージを送っても相手に届かない感覚は、昔の糠と釘の関係そのものである。しかし興味深いのは、デジタル空間では「釘が刺さったかどうか」が可視化される点だ。既読マークやいいね数によって、自分の言葉がどれだけ相手に響いたかが数値で表示される。

さらに深刻なのが「エコーチェンバー現象」だ。これは同じ考えの人たちだけが集まる空間で、異なる意見を言っても全く響かない状況を指す。アルゴリズムが似た意見ばかりを表示するため、反対意見は文字通り「糠の中の釘」状態になってしまう。

研究によると、SNS上での政治的な議論では、約85%の人が自分と同じ意見の投稿にしか反応しないという。つまり、残りの15%の異なる意見は、どんなに鋭い指摘でも糠に釘となる確率が高い。

江戸時代の糠に釘は物理的な無駄を表していたが、現代では心理的な孤立感や分断を生み出している。デジタル技術が発達しても、人間の本質的なコミュニケーションの難しさは変わらない。むしろ可視化されることで、その無力感はより鮮明になっているのかもしれない。

現代人に教えること

「糠に釘」が教えてくれるのは、コミュニケーションの難しさと、それを乗り越える知恵の大切さです。誰しも一度は経験する「伝わらない」もどかしさを、このことわざは温かく受け止めてくれます。

現代を生きる私たちにとって重要なのは、「糠に釘」状態になった時に諦めるのではなく、なぜ伝わらないのかを考えることです。相手の立場、タイミング、伝え方を見直すことで、糠だと思っていた相手が実は固い木材だったということもあるのです。

また、自分が「糠」になっていないかを振り返ることも大切ですね。忙しさや先入観で、大切なメッセージを受け取り損ねていることもあるかもしれません。相手の「釘」を受け止められる心の余裕を持ちたいものです。

このことわざは、完璧なコミュニケーションなど存在しないことを教えてくれます。だからこそ、お互いを理解しようとする姿勢と、伝わらない時の寛容さが、人間関係を豊かにしてくれるのです。「糠に釘」の経験も、きっと私たちを成長させてくれる貴重な学びなのですね。

コメント