溺を拯うに石を錘すの読み方

できをすくうにいしをおもりす

溺を拯うに石を錘すの意味

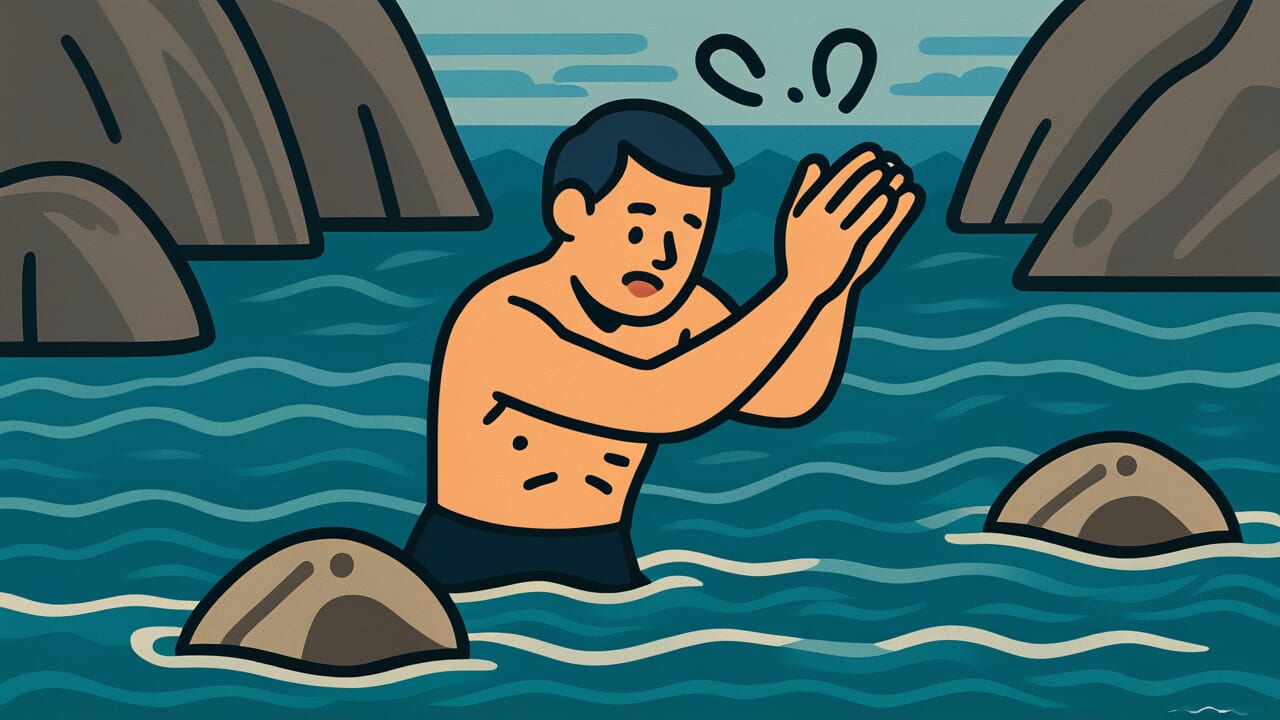

このことわざは、助けるつもりで行った行為が、かえって相手を苦しめてしまうことを表しています。溺れている人に石という重りを投げ入れれば、その人はさらに深く沈んでしまいます。善意や親切心から出た行動であっても、方法を誤れば害になってしまうという教えです。

使われる場面は、誰かを支援しようとして逆効果になっている状況です。例えば、過保護な親が子どもの自立を妨げている時、励ますつもりの言葉が相手を追い詰めている時、援助のつもりが相手の尊厳を傷つけている時などに用いられます。

このことわざを使う理由は、善意だけでは不十分であり、相手の状況を正しく理解し、適切な方法を選ぶことの重要性を伝えるためです。現代でも、支援や助言が裏目に出る場面は数多くあり、このことわざは私たちに慎重さと洞察力の必要性を思い起こさせてくれます。

由来・語源

このことわざは、中国の古典に由来すると考えられています。「溺」は溺れること、「拯う」は助けること、「錘す」は重りをつけることを意味する漢語表現です。

溺れている人を助けようとして、石を重りにして投げ入れるという行為は、一見すると何かを届けようとしているようにも見えますが、実際には溺れている人をさらに深く沈めてしまう結果になります。この矛盾した行為が、善意のつもりで行った行動が相手を傷つけてしまう状況を鮮やかに描き出しています。

中国の思想では、善行とは何か、真の助けとは何かという問いが古くから議論されてきました。形式的な善意と実質的な効果の乖離について、このことわざは警鐘を鳴らしているのです。日本には漢文の素養とともに伝わり、教訓として用いられるようになったと推測されます。

文字通りの意味が強烈な印象を与えるため、記憶に残りやすく、また誰もが理解できる普遍性を持っています。助けようとする気持ちと実際の結果のギャップという、人間関係において繰り返し現れる問題を、この短い言葉が見事に表現しているのです。

使用例

- 彼女を励まそうと言った言葉が溺を拯うに石を錘すになってしまい、かえって傷つけてしまった

- 補助金を出せば地域が活性化すると思ったが、溺を拯うに石を錘すで依存体質を生んでしまった

普遍的知恵

このことわざが教えてくれるのは、善意と善行の間には深い溝があるという人間社会の真実です。私たちは誰もが、困っている人を助けたいという気持ちを持っています。しかし、その純粋な気持ちだけでは、時として相手をさらなる苦境に追い込んでしまうのです。

なぜこのようなことが起きるのでしょうか。それは、人間が自分の視点からしか物事を見られない存在だからです。溺れている人に石を投げる人は、おそらく「何か掴むものを与えよう」と考えたのかもしれません。しかし、相手の立場に立って考えることができなければ、善意は凶器に変わります。

このことわざが長く語り継がれてきたのは、人類が何度も同じ過ちを繰り返してきたからでしょう。親は子を思うあまり過保護になり、友人は励ますつもりで傷つけ、支援者は助けるつもりで依存を生み出します。善意という名の暴力は、悪意よりも始末が悪いのです。なぜなら、本人は良いことをしていると信じているため、自分の行為を省みることが難しいからです。

先人たちは、この人間の性を見抜いていました。大切なのは、助けたいという気持ちではなく、本当に相手のためになる方法を見極める知恵なのだと。

AIが聞いたら

溺れる人に石を投げる行為は、システムの状態を正確に測定せずに介入する危険性を示している。システム思考では、介入する前に「何が問題の本質か」を見極めることが重要だが、人間は目の前の症状に反応してしまう。溺れている人の問題は「水面より下にいること」ではなく「浮力が足不足していること」なのに、表面的な観察だけで「重さを加える」という真逆の介入をしてしまう。

この失敗パターンは現代社会のあらゆる場面で繰り返されている。たとえば交通渋滞を解消するために道路を増やすと、かえって車が増えて渋滞が悪化する現象がある。これは「誘発需要」と呼ばれ、道路という供給を増やすことで新たな需要を生み出してしまう。システムの本質は「車への依存」なのに「道路不足」だと誤認した結果だ。

興味深いのは、善意の介入ほど危険だという点だ。溺れる人を助けたい気持ちは純粋でも、システムの因果関係を逆に理解していれば、助けようとする力が破壊の力になる。医療現場でも「患者を楽にしたい」という善意から過剰な鎮痛剤を処方し、依存症という新たな問題を生むケースがある。

システムへの介入で最も危険なのは、フィードバックループの向きを読み違えることだ。正のフィードバックが必要な場所に負の力を加えれば、システムは加速度的に崩壊する。石という重さは、浮上しようとする力に対して真逆のベクトルを持つ介入なのだ。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、「助けたい」という気持ちと「助けになる」という結果は別物だということです。あなたの周りにも、困っている人がいるかもしれません。その時、すぐに行動する前に、一度立ち止まってみてください。

相手は本当に何を必要としているのでしょうか。あなたが良かれと思ってすることは、相手の立場から見ても本当に助けになるでしょうか。時には、何もしないことが最善の選択である場合もあります。時には、話を聞くだけで十分な場合もあります。

現代社会では、SNSで簡単に意見を発信できます。誰かが悩みを打ち明けた時、励ましのつもりで「頑張って」と言うことが、相手をさらに追い詰めることもあります。職場で、部下を育てるつもりで細かく指示することが、自主性を奪うこともあります。

大切なのは、相手の目線に立つ想像力です。そして、自分の善意を疑う謙虚さです。本当に相手のためになっているか、常に問い続ける姿勢が、あなたの優しさを本物の力に変えてくれるはずです。

コメント