立つより返事の読み方

たつよりへんじ

立つより返事の意味

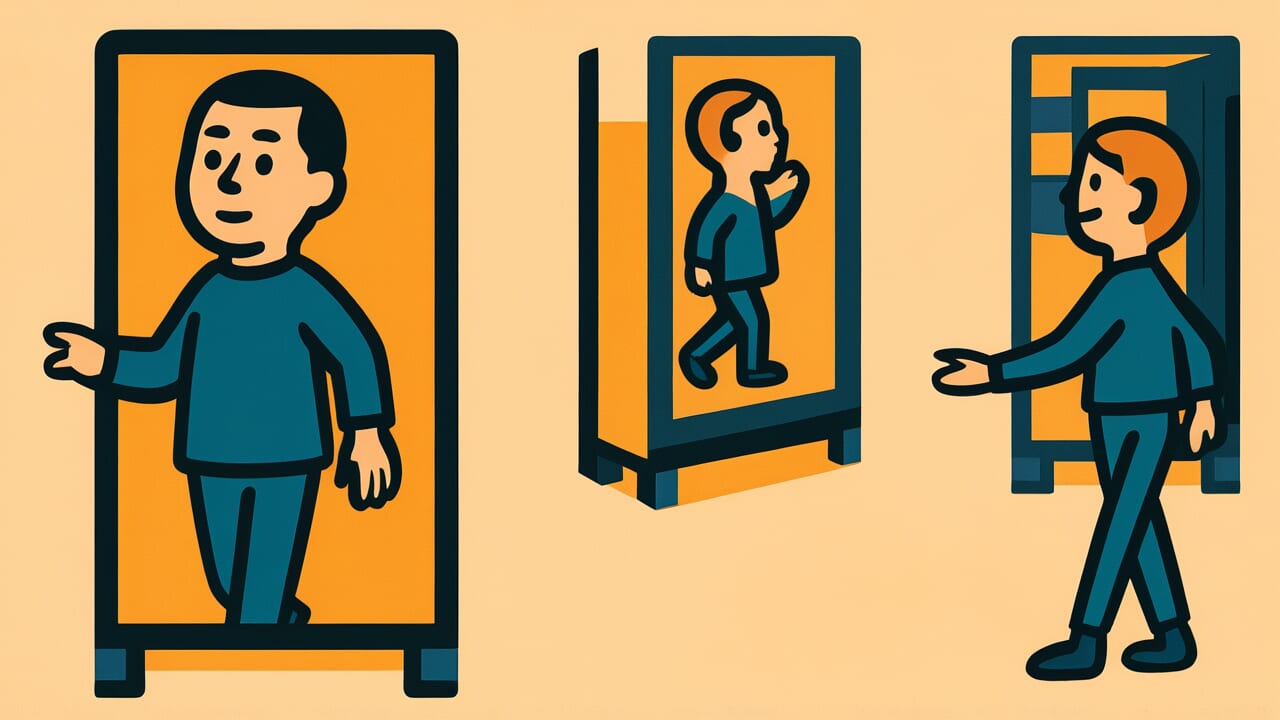

「立つより返事」とは、人に呼ばれたら、立ち上がって相手のところへ行くよりも先に、まず返事をするべきだという礼儀作法を示すことわざです。

このことわざが使われるのは、主に子どもの躾や礼儀を教える場面です。親や先生が子どもに「呼ばれたらすぐ返事をしなさい」と教えるとき、あるいは職場で新人に基本的なマナーを伝えるときなどに用いられます。

なぜ返事が先なのかというと、相手に「聞こえています」「今向かいます」という意思を即座に伝えることができるからです。黙って立ち上がるだけでは、相手は自分の声が届いたのか、応じてくれるのか分かりません。返事をすることで、相手を不安にさせず、待たせることもなく、円滑なコミュニケーションが始まるのです。

現代でも、このことわざの教えは基本的なマナーとして生きています。家庭でも職場でも、呼ばれたらまず「はい」と返事をすることは、相手への敬意と誠実さを示す第一歩なのです。

由来・語源

このことわざの明確な文献上の初出は定かではありませんが、江戸時代の礼儀作法や武家の躾の中で育まれてきた教えだと考えられています。

言葉の構造を見てみると、「立つ」という動作と「返事」という音声による応答を対比させた表現になっています。人に呼ばれたとき、私たちは自然と立ち上がって相手のもとへ向かおうとしますが、このことわざはその前にまず声で応えることの大切さを説いているのです。

日本の伝統的な礼儀作法では、相手の呼びかけに対する即座の応答が重視されてきました。返事をすることで「あなたの呼びかけを確かに聞きました」という意思表示になり、相手を待たせることなく、不安にさせることもありません。武家社会では特に、主君や目上の者からの呼びかけに素早く応じることが忠誠心や誠実さの表れとされていました。

また、この教えの背景には、音声によるコミュニケーションの即時性という実用的な側面もあります。立ち上がって移動するには時間がかかりますが、声ならば一瞬で相手に届きます。相手の呼びかけに対して、最も速く、最も確実に応える方法が返事だったのです。こうした実践的な知恵が、礼儀作法として定着していったと考えられています。

使用例

- 子どもが返事もせずに立ち上がったので、母親が立つより返事だよと注意した

- 新入社員研修で、上司に呼ばれたら立つより返事が基本だと教わった

普遍的知恵

「立つより返事」ということわざには、人間関係の根幹にある深い真理が込められています。それは、相手の存在を認め、相手の言葉を受け止めたことを示すという、コミュニケーションの最も基本的な原則です。

人は誰しも、自分の声が相手に届いているのか、自分が無視されていないかという不安を抱えています。呼びかけに対して沈黙が返ってくるとき、私たちは一瞬でも「聞こえていないのか」「無視されているのか」と心が揺れるものです。たった一言の「はい」という返事が、その不安を消し去り、相手に安心を与えるのです。

この教えが長く語り継がれてきたのは、それが人間の根源的な欲求、つまり「認められたい」「つながりたい」という願いに応えるものだからでしょう。返事をするという行為は、相手の呼びかけを受け止め、相手との関係性を大切にするという意思表示なのです。

また、このことわざは、形よりも心を優先する日本人の感性も表しています。立ち上がって相手のもとへ向かうという目に見える行動よりも、まず声で応えるという目に見えない心の動きを重視する。そこには、真心のこもったコミュニケーションこそが人間関係の基礎だという、先人たちの深い洞察があるのです。

AIが聞いたら

人間が立ち上がって移動する動作には、想像以上のエネルギーが必要になる。体重60キロの人が椅子から立ち上がるだけで、約0.3キロカロリーを消費する。これは体の重心を50センチほど持ち上げる物理的な仕事量に相当する。一方、返事をするための発声は、声帯を数ミリ振動させるだけなので、そのエネルギーは立ち上がる動作の100分の1以下だ。

興味深いのは、人間の脳が無意識にこのコスト計算をしている点だ。神経科学の研究では、脳は行動を選択する際に常にエネルギー効率を評価していることが分かっている。つまり、返事で済むなら立ち上がらないという判断は、実は生物学的に極めて合理的な選択なのだ。

さらに注目すべきは、このことわざが音声コミュニケーションの優位性を示している点だ。人類は言語を獲得したことで、物理的移動なしに情報伝達できる画期的なシステムを手に入れた。立ち上がって近づく代わりに声で応答する行動は、進化が人間に与えた省エネ技術の活用例と言える。

日本の座敷文化では、頻繁な立ち座りが発生する環境だった。そこで生まれたこのことわざは、単なる礼儀作法ではなく、一日に何度も繰り返される動作の累積エネルギーを最小化する、生活の知恵だったのだ。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、小さな応答の持つ大きな力です。メールやメッセージが飛び交う現代社会では、既読スルーという言葉があるように、相手からの呼びかけに応えないことが新たな問題になっています。

でも考えてみてください。あなたが誰かにメッセージを送ったとき、すぐに「了解です」「確認しました」という短い返信があるだけで、どれほど安心するでしょうか。それは江戸時代の人々が「はい」という返事に求めていたものと、本質的には何も変わっていないのです。

現代社会で「立つより返事」の精神を活かすなら、まず相手の呼びかけに素早く応答することを心がけましょう。対面でもオンラインでも、「聞いています」「見ています」という合図を送ることが、信頼関係の第一歩になります。

完璧な対応ができなくても構いません。詳しい返答は後でも、まず「受け取りました」と伝えるだけで、相手の不安は消えます。この小さな心遣いが、あなたの周りの人間関係を確実に良くしていくはずです。返事という、たった一言の力を、もう一度見直してみませんか。

コメント