死人に口なしの読み方

しにんにくちなし

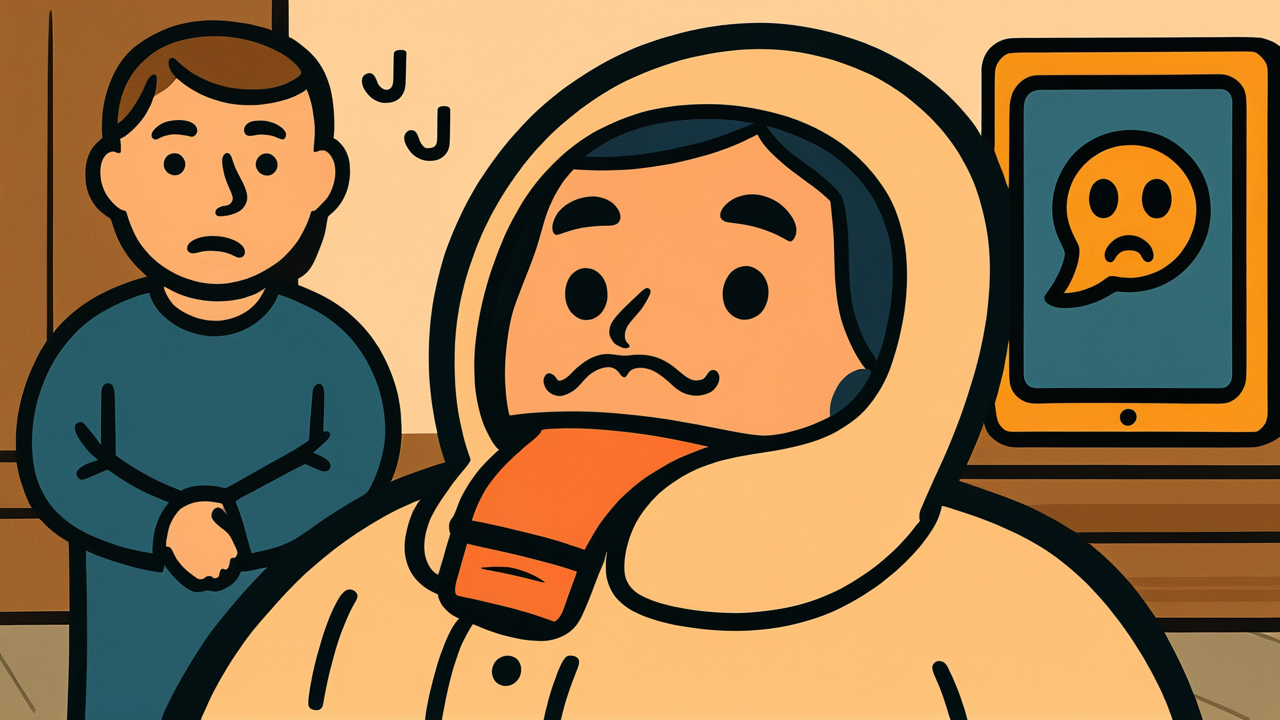

死人に口なしの意味

このことわざは、死んだ人は自分で弁明や反論ができないため、その人について悪く言ったり、事実と異なることを言ったりしてはいけないという戒めを表しています。

死者は物理的に声を発することができないという事実から、生きている人々に対する道徳的な教訓を込めた表現です。亡くなった人は、自分に関する噂や評価、時には中傷に対して反論することも、真実を語ることもできません。そのため、生者には死者の名誉や尊厳を守る責任があるという考えが込められています。

このことわざを使う場面は、主に誰かが亡くなった人について不当な批判をしたり、根拠のない悪い噂を広めたりしようとする時です。そのような行為を戒める際に「死人に口なしだから」と言って、死者への配慮を促すのです。現代でも、故人への敬意を示し、その人が反論できない立場にあることを思いやる気持ちの大切さを教える言葉として理解されています。

由来・語源

「死人に口なし」の由来は、古くから日本で語り継がれてきた教訓的な表現として定着したものと考えられています。このことわざが文献に登場するのは江戸時代頃からですが、その背景にある考え方はもっと古い時代から存在していたでしょう。

死者は物理的に話すことができないという当然の事実から生まれたこの表現は、単純な観察から深い人間洞察へと発展しました。古来より日本では、死者への敬意と同時に、生者が死者の名誉や尊厳を守る責任があるという考えが根付いていました。

このことわざが定着した背景には、武士社会における名誉の概念や、儒教的な道徳観念が影響していると推測されます。死者は自分の行いや評判について弁明することができないため、生きている人々がその人の記憶や名誉を正しく伝える義務があるという考え方です。

また、江戸時代の庶民社会でも、亡くなった人の悪口を言うことは道徳的に良くないこととされ、このことわざはそうした社会的な戒めとしても機能していました。死者への配慮という普遍的な人間の感情が、簡潔で覚えやすい表現として結実したのが「死人に口なし」なのです。

使用例

- あの人のことをそんな風に言うのはよくないよ、死人に口なしなんだから

- 故人の悪口を言うなんて、死人に口なしで反論できないのに卑怯だと思う

現代的解釈

現代社会では「死人に口なし」の意味がより複雑になっています。情報化社会の進展により、このことわざは新たな解釈と課題を抱えています。

インターネットやSNSの普及により、故人に関する情報や評価が瞬時に世界中に拡散される時代になりました。デジタル空間では、死者への中傷や根拠のない噂がより広範囲に、より長期間残存する可能性があります。一方で、故人が生前に残したブログや投稿、動画などのデジタル遺産が、ある意味で「死者の声」として機能することもあります。

現代では、このことわざの教訓がより重要になっているとも言えるでしょう。メディアリテラシーの観点から、故人に関する情報の真偽を慎重に判断する必要性が高まっています。また、著名人の死後に暴露本が出版されたり、スキャンダルが報道されたりする現象に対して、このことわざが持つ倫理的な問題提起は今でも有効です。

ただし、現代社会では歴史的事実の検証や、公的な立場にあった人物への正当な批判と、単なる中傷を区別する必要もあります。死者への配慮と真実の追求のバランスを取ることが、現代における「死人に口なし」の新しい課題となっています。

AIが聞いたら

「死人に口なし」が前提とする「死者の沈黙」は、デジタル社会では完全に覆されている。現在、アメリカでは毎日約8,000人のFacebookユーザーが亡くなっているが、彼らのアカウントは「追悼アカウント」として残り続け、生前の投稿が永続的に閲覧可能だ。

この現象の皮肉は、生者が死者の「声」を消せないことにある。従来なら証人の死によって隠蔽できた不正や秘密も、メールの履歴、SNSでのやり取り、クラウドに保存された文書によって暴露される可能性が高まった。実際、2019年の調査では、デジタル証拠が関わる裁判が全体の90%を占めるという結果が出ている。

さらに興味深いのは、AI技術の発達により死者が文字通り「話し始める」ことだ。韓国では故人の音声データから合成音声を作成し、遺族と「会話」するサービスが登場している。中国では故人のSNS投稿を学習したチャットボットが、その人らしい返答を生成する技術も実用化されつつある。

つまり現代では「死人に口あり」どころか、生前以上に雄弁になる可能性すらある。このことわざが示していた「死による証拠隠滅」という概念は、デジタル痕跡の永続性によって根本から変化している。

現代人に教えること

「死人に口なし」が現代の私たちに教えてくれるのは、声を発することができない人への思いやりの大切さです。これは故人に対してだけでなく、様々な理由で自分の意見を言えない立場にある人々への配慮にもつながります。

現代社会では、SNSやメディアで簡単に他者について発言できる環境にあります。だからこそ、相手が反論できない状況にあるときは、より慎重に言葉を選ぶ必要があるでしょう。それは故人についてだけでなく、病気で声を上げられない人、立場上反論しにくい人、まだ幼くて自分を守れない子どもたちに対しても同様です。

このことわざは、私たちに「強者の責任」を教えてくれます。声を発することができる私たちには、そうでない人々を守り、その尊厳を大切にする責任があるのです。それは決して重い負担ではなく、人として当然の優しさなのかもしれません。

あなたも日々の生活の中で、このことわざの精神を大切にしてみてください。きっと、より思いやりに満ちた関係性を築くことができるはずです。

コメント