角を矯めて牛を殺すの読み方

つのをためてうしをころす

角を矯めて牛を殺すの意味

「角を矯めて牛を殺す」は、小さな欠点や問題を直そうとするあまり、かえって全体を台無しにしてしまうことを意味します。

この表現は、完璧主義が行き過ぎて本末転倒になってしまう状況で使われます。些細な不完全さを気にするあまり、本来持っている大きな価値や機能を損なってしまう場面ですね。たとえば、優秀な部下の小さな癖を直そうと厳しく指導しすぎて、その人のやる気や能力まで奪ってしまうような状況です。

また、システムや組織の微細な問題を解決しようとして、過度な改革や修正を加えた結果、全体が機能しなくなってしまうケースでも使われます。「治療が病気より悪い」という西洋の格言と似た意味を持ちますが、日本のこのことわざは特に、価値あるものを大切にする心と、完璧を求めすぎることへの戒めが込められています。現代では、品質管理や人材育成、組織運営などの場面で、バランス感覚の大切さを教える言葉として理解されています。

由来・語源

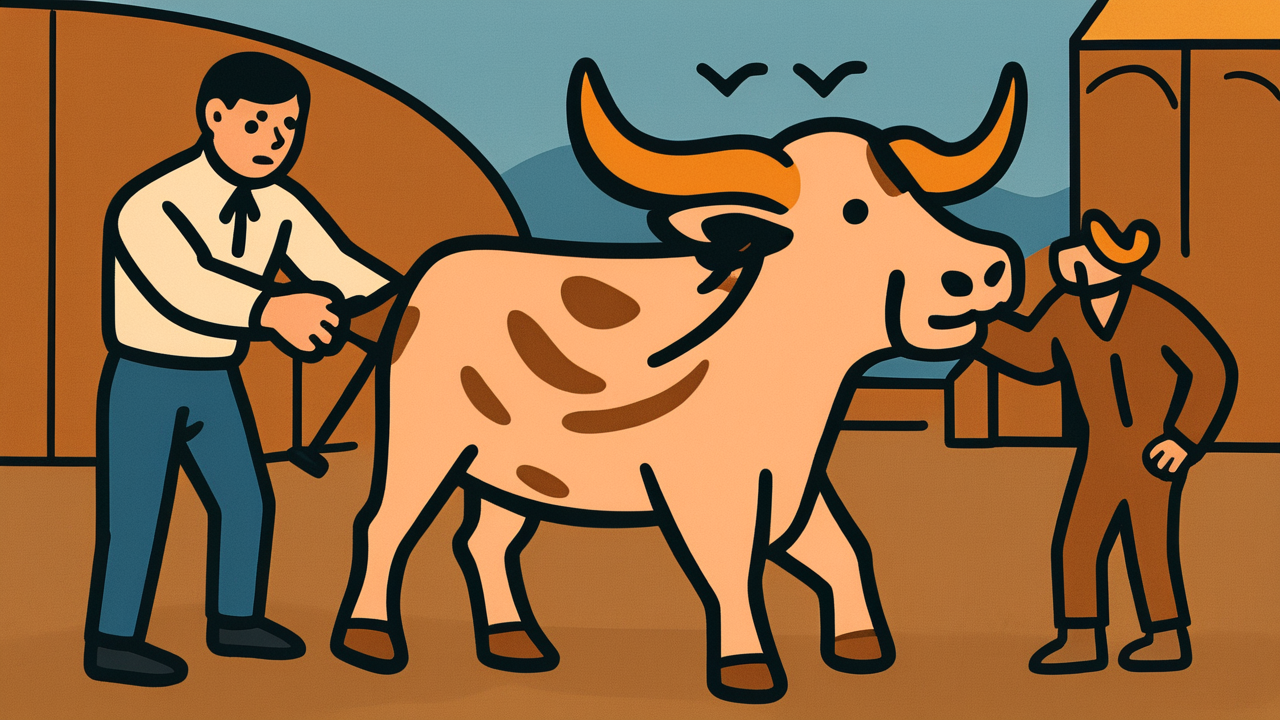

「角を矯めて牛を殺す」は、中国の古典『孟子』に由来する故事成語です。この言葉の背景には、古代中国の農業社会における牛の重要性が深く関わっています。

牛は当時の農業において最も貴重な労働力でした。田畑を耕し、重い荷物を運ぶ牛なしには、人々の生活は成り立ちませんでした。そんな大切な牛の角が少し曲がっていたとしても、それは牛の価値を損なうものではありませんでした。

「矯める」という言葉は、曲がったものをまっすぐに直すという意味です。しかし、角を無理に矯正しようとする過程で力を加えすぎれば、牛は大きな苦痛を受け、最悪の場合は死んでしまいます。角という小さな欠点を直そうとして、牛という大きな価値そのものを失ってしまうのです。

この故事は、『孟子』の中で、些細な欠点を気にするあまり、本質的な価値を見失ってしまう愚かさを戒める教えとして記されました。完璧を求めすぎることの危険性を、農民にとって最も身近で大切な牛を例に挙げて説明したのです。日本には平安時代頃に仏教とともに漢籍の知識が伝わり、このことわざも定着していったと考えられています。

豆知識

このことわざに登場する「牛の角」は、実は現代の畜産業でも重要な管理ポイントです。乳牛の角は他の牛を傷つける可能性があるため除角することがありますが、この処置は牛にとって大きなストレスとなり、適切に行わないと牛の健康や乳量に深刻な影響を与えることが知られています。

興味深いことに、このことわざの「矯める」という漢字は、「木」偏に「正」と書きますが、これは元々木の曲がりを直すという意味から生まれた文字です。つまり、植物を矯正する技術から生まれた言葉が、動物である牛に適用され、最終的に人間関係や組織運営の教訓として使われるようになったという、言葉の面白い変遷を見ることができます。

使用例

- 新人の細かいミスばかり指摘していたら、角を矯めて牛を殺すことになって、彼は自信を失ってしまった。

- システムの小さな不具合を直そうとして大幅な変更を加えた結果、角を矯めて牛を殺すような事態になってしまった。

現代的解釈

現代社会では、このことわざの教訓がより重要性を増しています。特にデジタル化が進む中で、完璧を求めすぎる傾向が強まっているからです。

ソフトウェア開発の世界では「完璧は善の敵」という言葉があります。小さなバグや機能の不完全さを直そうとして、リリースを遅らせたり、システム全体を不安定にしたりする事例が後を絶ちません。アジャイル開発手法が注目されるのも、完璧な製品を一度に作るより、不完全でも動く製品を段階的に改善していく方が効果的だという認識が広まったからでしょう。

教育現場でも同様の問題が見られます。子どもの小さな欠点を直そうと過度に干渉した結果、創造性や自主性を奪ってしまう「過干渉」が社会問題となっています。SNSの普及により、他人と比較する機会が増え、完璧主義に陥りやすい環境も影響しているかもしれません。

一方で、品質管理や安全性が重視される現代では、「妥協」と「バランス感覚」の境界線を見極めることが難しくなっています。医療現場や交通システムなど、小さなミスが大きな事故につながる分野では、完璧主義も必要です。しかし、そうした分野でも、過度な規制や手続きが現場の効率性を損なう「角を矯めて牛を殺す」状況が生まれることがあります。

現代人に求められるのは、何が本質的な価値で、何が些細な問題なのかを見分ける判断力なのかもしれません。

AIが聞いたら

現代の完璧主義症候群と「角を矯めて牛を殺す」は、驚くほど同じ心理メカニズムを持っている。心理学者のブレネー・ブラウンは、完璧主義を「恥と恐怖に基づく破壊的な信念システム」と定義したが、まさに角の曲がりという小さな欠点に恐怖し、牛全体を失う結果と重なる。

特に興味深いのは、完璧主義者が陥る「部分最適化の罠」だ。Instagram投稿を何時間もかけて完璧に仕上げようとして、結局投稿せずに終わる人や、プレゼン資料の細かいフォント調整に夢中になって肝心の内容準備が間に合わない学生たち。これらは現代版の「角矯め」そのものだ。

認知行動療法では、この現象を「破滅的思考」と呼ぶ。「少しでも不完全なら全て無意味」という極端な二分思考が、本来価値ある「牛」を自ら殺してしまう。実際、完璧主義傾向の強い人は、普通の人より3倍も先延ばし行動を起こしやすいという研究結果もある。

江戸時代の農民が牛の角の些細な曲がりを気にして大切な労働力を失う愚かさを戒めたこのことわざは、現代人が「いいね」の数や他人の評価という些細な角度調整に夢中になって、人生という大きな牛を見失う危険性を、300年前から警告していたのかもしれない。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、「価値の本質を見極める目」の大切さです。

日々の生活の中で、私たちは無意識のうちに完璧を求めがちです。仕事でも人間関係でも、小さな不満や改善点に目が向きやすいものです。しかし、そこで立ち止まって考えてみてください。その「角」を直すことで、本当に大切な「牛」を失っていませんか?

大切なのは、優先順位をつけることです。部下の能力、家族との時間、自分の健康、友人との絆。これらの本質的な価値を守りながら、改善できる部分は改善していく。そのバランス感覚こそが、現代を生きる知恵なのです。

完璧主義は時として私たちを苦しめます。でも、このことわざを思い出せば、肩の力を抜くことができるでしょう。あなたの周りにある「牛」の価値を改めて見つめ直してみてください。小さな「角」の曲がりなんて、実はそれほど重要ではないかもしれません。大切なものを大切にする。そんな当たり前のことを、このことわざは優しく思い出させてくれるのです。

コメント