捨てる子も軒の下の読み方

すてるこもきのした

捨てる子も軒の下の意味

「捨てる子も軒の下」は、見捨てられた者や困窮した者に対しても、わずかながら庇護の余地を残すべきだという教えを表すことわざです。完全に突き放すのではなく、最低限の配慮や思いやりは持つべきだという人間関係の知恵を示しています。

このことわざが使われるのは、誰かを切り捨てる場面や、関係を断つ状況において、それでも最低限の配慮は忘れないようにという戒めとして用いられます。たとえ相手との関係が終わったとしても、完全に冷酷になるのではなく、人としての最低限の思いやりは保つべきだという考え方です。

現代では、人間関係の終わり方や、組織からの離脱、支援の打ち切りなどの場面で、この精神が問われます。どんな状況でも、相手を完全に見放すのではなく、わずかでも配慮の余地を残すことが、人としての品格を保つことにつながるという理解で受け継がれています。

由来・語源

このことわざの由来については、明確な文献上の記録は残されていないようですが、言葉の構成から興味深い背景が見えてきます。

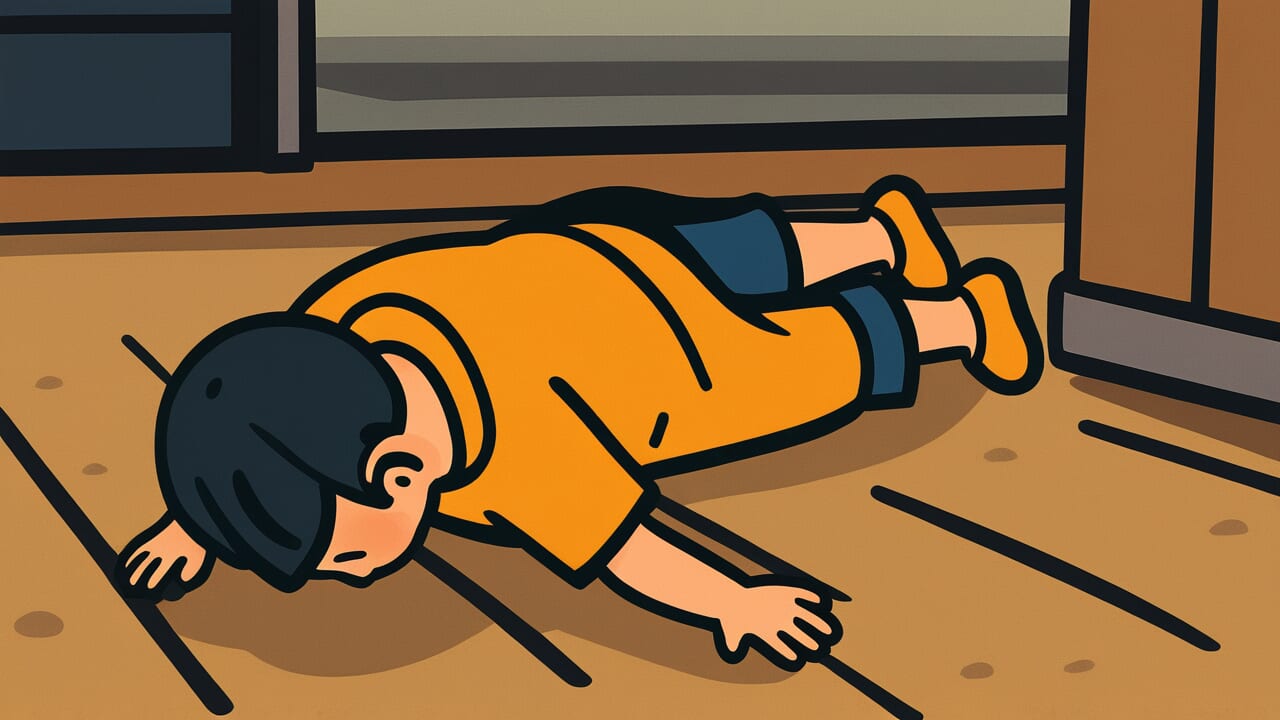

「捨てる子」とは、江戸時代以前の日本で実際に存在した悲しい現実を指しています。貧困や飢饉により、やむを得ず子どもを育てられなくなった親が、寺社や裕福な家の前に子どもを置いていくという行為がありました。完全に野ざらしにするのではなく、「軒の下」つまり屋根のある場所に置くという点に、親の最後の愛情が込められていたと考えられています。

軒の下は、雨風を完全には防げないものの、全くの露天よりはましな場所です。この微妙な位置関係が、このことわざの核心を表しています。見捨てるという行為の中にも、わずかな庇護の意図が残されている。完全に突き放すのではなく、最低限の配慮はする。そんな人間の複雑な心情が、この言葉には凝縮されているのです。

また、軒下という場所は、家の中でもなく外でもない、境界の空間です。この曖昧な位置が、完全な保護でもなく完全な放棄でもない、中間的な庇護の状態を象徴的に表現していると言えるでしょう。

使用例

- あの会社は倒産した取引先に対しても捨てる子も軒の下で、最低限の支払いは続けたそうだ

- 彼との関係は終わったけれど、捨てる子も軒の下というし、困ったときには相談に乗ってあげようと思う

普遍的知恵

「捨てる子も軒の下」ということわざには、人間の道徳心の最後の砦とも言える知恵が込められています。なぜ人は、完全に見捨てることができないのでしょうか。それは、私たちの心の奥底に、他者への最低限の配慮を保とうとする本能があるからです。

このことわざが長く語り継がれてきた理由は、人間関係における「終わり方」の難しさを示しているからでしょう。関係を断つとき、支援を打ち切るとき、人は常に葛藤します。完全に冷酷になることは、実は相手だけでなく自分自身をも傷つける行為だと、人間は本能的に知っているのです。

軒の下というわずかな庇護は、実は見捨てる側の人間性を守るための最後の防波堤なのかもしれません。完全に突き放してしまえば、自分自身が非情な存在になってしまう。だからこそ、どんなに辛い状況でも、最低限の配慮だけは残そうとする。これは弱さではなく、人間であり続けるための強さなのです。

先人たちは見抜いていました。人は誰しも、いつか自分が軒の下に置かれる側になるかもしれないということを。だからこそ、他者を扱うときの最低限の品格は、巡り巡って自分自身を守ることにつながる。この相互性の理解こそが、このことわざの普遍的な真理なのです。

AIが聞いたら

生物は自分の遺伝子を残すために子を守る本能を持っているが、同時に生存資源には限界がある。この二つの圧力が衝突したとき、興味深い妥協行動が生まれる。

ハミルトンの血縁淘汰理論によれば、生物は血縁度に応じて利他行動をとる。自分の子は遺伝子の50パーセントを共有しているため、本来なら全力で守るべき対象だ。しかし飢饉や貧困で全員を養えない状況では、全滅を避けるため一部を犠牲にする選択が生じる。ここで重要なのは、完全に見捨てるのではなく「軒の下」という微妙な距離を保つ点だ。

これは至近距離効果と呼ばれる心理現象と関連している。物理的に近い場所にいる個体ほど、脳は「まだ自分の管理下にある」と認識し、完全な分離による心理的苦痛を軽減できる。さらに進化的には、状況が好転したときに素早く回収できる距離でもある。完全に森に捨てれば野生動物に襲われるが、軒下なら生存可能性が残る。

つまりこの行動は、遺伝子を守りたい本能と資源制約の間で、脳が自動的に計算した最適解なのだ。見捨てるという決断の罪悪感を最小化しながら、わずかな生存可能性を残す。人間の理性的判断に見えて、実は何万年もかけて進化した生物学的プログラムが作動している証拠と言える。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、人間関係における「終わり方の品格」です。SNSで簡単にブロックができる時代、転職や離婚が当たり前になった社会で、私たちは関係を断つことに慣れすぎているかもしれません。

しかし、どんな関係の終わりにも、最低限の配慮を残すことができます。元同僚への簡単な挨拶、別れた恋人への基本的な礼儀、退職する会社への引き継ぎの丁寧さ。これらは「軒の下」に相当する現代的な配慮です。

大切なのは、この配慮が相手のためだけでなく、実は自分自身のためでもあるということです。冷酷に関係を断ち切る習慣は、あなた自身の心を少しずつ硬くしていきます。逆に、最低限の思いやりを保つ習慣は、あなたの人間性を守り、豊かにしてくれるのです。

完璧な支援はできなくても、わずかな配慮なら誰にでもできます。その小さな優しさの積み重ねが、あなた自身を品格ある人間にし、いつか巡り巡ってあなたを支えてくれる社会を作っていくのです。

コメント