尺も短き所あり寸も長き所ありの読み方

しゃくもみじかきところありすんもながきところあり

尺も短き所あり寸も長き所ありの意味

このことわざは、どんなものにも得意不得意があり、それぞれに価値があるという意味です。長い尺にも短くて不便な場面があり、短い寸にも長所を発揮できる場面があるように、人や物事には必ず長所と短所の両面があるということを教えています。

優れていると思われるものにも弱点があり、劣っていると見えるものにも強みがあります。ですから、一面だけを見て優劣を決めつけるべきではないのです。この表現は、人の能力や個性を評価する際に使われることが多く、「あの人は○○が苦手だけれど、尺も短き所あり寸も長き所ありだから、別の面では優れているはずだ」というように、相手の長所を認めようとする場面で用いられます。現代では、多様性を尊重し、それぞれの個性や特性を活かすことの大切さを説く際にも引用される、寛容の精神を表す言葉として理解されています。

由来・語源

このことわざは、中国の古典に由来すると考えられています。特に「楚辞」の「卜居」という章に「尺有所短、寸有所長」という表現が見られ、これが日本に伝わって定着したという説が有力です。

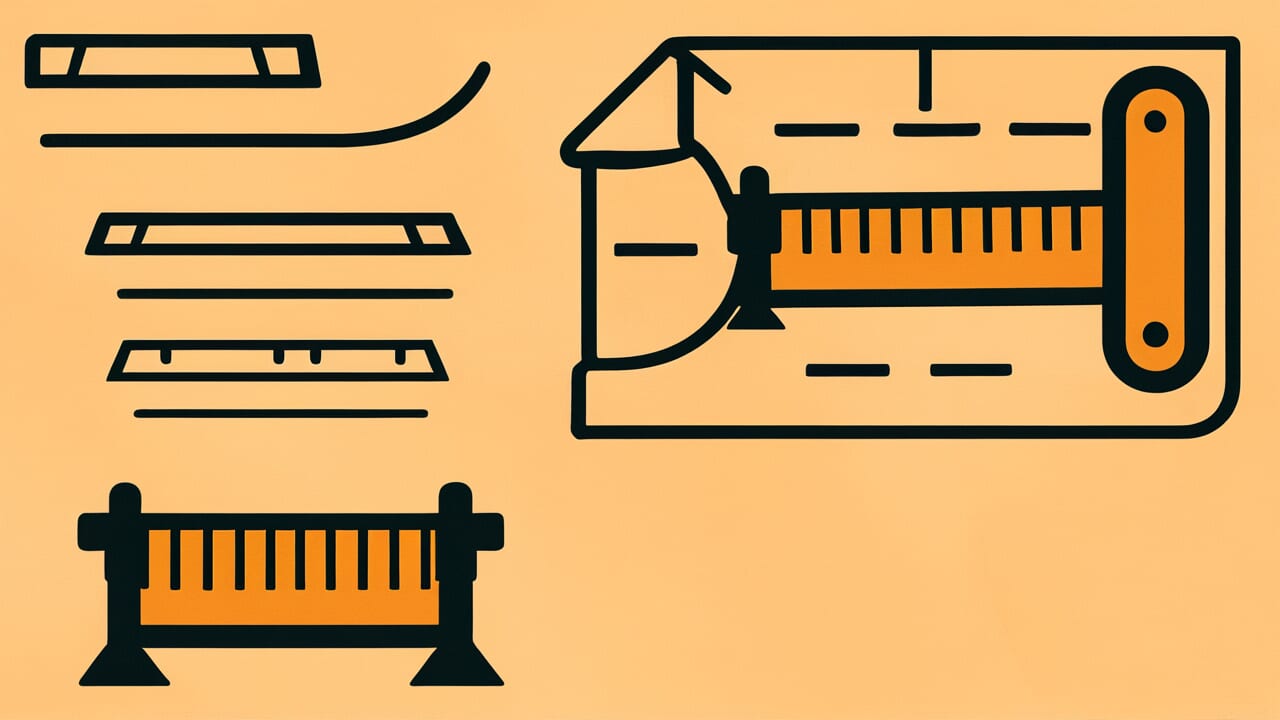

「尺」と「寸」は、どちらも古来から使われてきた長さの単位です。尺は約30センチメートル、寸は約3センチメートルですから、尺の方が圧倒的に長いですね。しかし、このことわざが伝えたいのは、単純な長さの比較ではありません。長い尺であっても、狭い隙間を測るには不便です。一方、短い寸であっても、細かい部分を正確に測るには適しています。

つまり、物差しという道具一つをとっても、使う場面によって長所と短所が入れ替わるという観察から生まれた言葉なのです。この発想は、測量技術が発達した古代中国の実用的な知恵が反映されていると考えられます。日本では江戸時代の文献にも登場し、人の能力や性質を評価する際の戒めとして広く使われるようになりました。道具の特性という具体的な観察から、人間の多様性を認める深い思想へと昇華された、先人の知恵が詰まったことわざなのです。

使用例

- 彼は計算は苦手だけど、尺も短き所あり寸も長き所ありで、人の気持ちを理解する力は誰よりも優れている

- 大企業にも中小企業にも、尺も短き所あり寸も長き所ありで、それぞれの強みを活かせる分野があるものだ

普遍的知恵

このことわざが語り継がれてきた背景には、人間が持つ「比較したがる性質」と、それがもたらす苦しみへの深い洞察があります。私たちは本能的に、自分と他人を比べ、優劣をつけようとしてしまいます。そして、ある一つの基準で劣っていると感じたとき、自分の全存在が否定されたような気持ちになるのです。

しかし、先人たちは気づいていました。世界は単一の物差しでは測れないということを。長い尺が優れているように見えても、それは特定の場面での話に過ぎません。視点を変えれば、短い寸の方が役立つ場面が必ずあるのです。

この知恵は、人間社会における救いの思想でもあります。もし世界に絶対的な優劣しかなければ、多くの人は絶望するしかありません。でも実際には、誰もが何かしらの長所を持ち、誰もが何かしらの短所を抱えています。完璧な人間など存在せず、すべての人が不完全だからこそ、互いに補い合う必要があるのです。

このことわざは、人間の多様性を認め、それぞれの存在価値を肯定する思想の表れです。競争ではなく共存を、排除ではなく包摂を選ぶ知恵。それは、人類が長い歴史の中で学んできた、共に生きるための基本原理なのです。

AIが聞いたら

1931年、数学者ゲーデルは衝撃的な事実を証明しました。どんなに優れた数学の公理系でも、その中には「正しいけれど証明できない命題」が必ず存在する、と。つまり、システムが強力であればあるほど、そのシステム自身の完全性を内側から保証できないという矛盾を抱えるのです。

この構造は「尺も短き所あり寸も長き所あり」の本質と驚くほど似ています。長い尺は広い範囲を測れますが、細かい部分の精密さでは短い寸に劣ります。言い換えると、測定範囲という長所を伸ばすほど、精密性という別の能力が相対的に弱点になる。これは単なる相対的な優劣ではなく、一つのツールが同時に持てる能力には構造的な限界があるという原理です。

人間の能力も同じ構造を持ちます。たとえば、広い視野で全体を見渡せるリーダーは、細部への集中力では専門家に及びません。これは努力不足ではなく、脳の情報処理における原理的なトレードオフです。ゲーデルが数学という完璧を目指す世界で不完全性を発見したように、このことわざは「完璧な万能」という概念自体が論理的に成立しないことを示唆しています。優れたシステムほど、その優秀さゆえの死角を必ず持つのです。

現代人に教えること

現代社会は、あなたに「何でもできる人」になることを求めているように感じられるかもしれません。SNSには輝いている人ばかりが映し出され、自分の苦手なことばかりが目についてしまいます。でも、このことわざは優しく教えてくれます。完璧である必要はないのだと。

大切なのは、自分の短所を嘆くことではなく、自分の長所を見つけて磨くことです。そして同時に、他人の短所を批判するのではなく、その人の長所を認めることです。チームで働くとき、多様な強みを持つメンバーが集まれば、それぞれの弱点を補い合えます。一人で完璧を目指すより、互いの得意分野を活かし合う方が、はるかに大きな成果を生み出せるのです。

あなたが苦手なことは、誰かの得意分野かもしれません。そしてあなたが得意なことは、誰かが助けを必要としている分野かもしれません。自分の個性を受け入れ、他者の個性を尊重する。そこから本当の協力が生まれ、豊かな社会が築かれていくのです。

コメント