材大なれば用を為し難しの読み方

ざいだいなればようをなしがたし

材大なれば用を為し難しの意味

このことわざは、材料や人材が大きすぎると、かえって使いにくく役に立たないという意味を表しています。一見すると優れているように見えるものでも、実際の場面では扱いづらく、実用性に欠けることがあるという教えです。

たとえば、能力が高すぎる人材は、周囲との協調が難しかったり、プライドが高くて指示を受け入れなかったりすることがあります。また、規模が大きすぎる設備や道具は、小回りが利かず、実際の作業では不便なこともあるでしょう。

このことわざを使うのは、大きさや優秀さだけを追求することの危険性を指摘したいときです。現代では、組織運営や人材配置を考える際に、この言葉の持つ意味が理解されています。最高のスペックや最大の規模が、必ずしも最適な選択ではないという、実践的な知恵を伝えているのです。

由来・語源

このことわざの明確な出典については諸説ありますが、中国の古典思想に由来すると考えられています。特に老荘思想の影響が指摘されており、「大きすぎるものは却って役に立たない」という逆説的な知恵は、老子の思想に通じるものがあります。

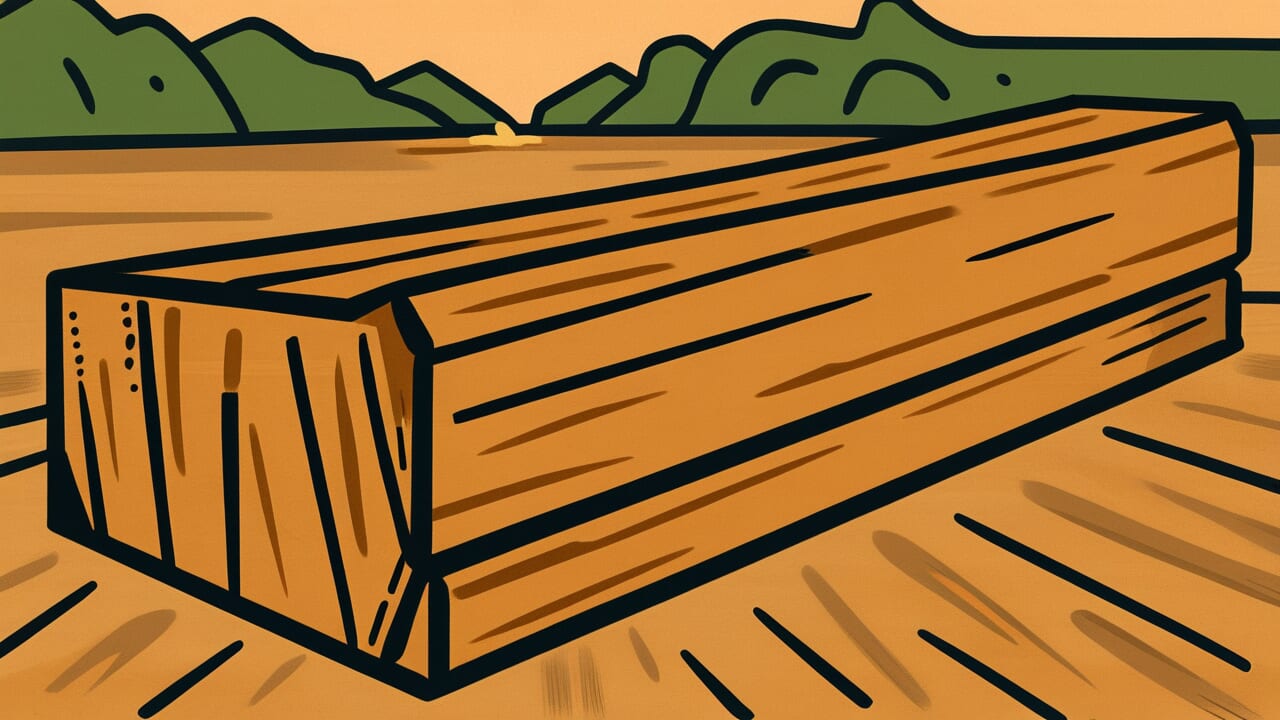

「材」という字は、もともと木材や材料を意味する言葉です。大きな材木は確かに立派に見えますが、実際に使おうとすると扱いにくく、切り出すのも運ぶのも加工するのも困難です。建築の現場では、適度な大きさの材木こそが最も重宝されるという実践的な知恵が、この言葉の背景にあると推測されます。

また「材」には人材という意味もあり、このことわざは物質的な材料だけでなく、人の能力についても語っています。能力が高すぎる人、個性が強すぎる人は、組織の中で使いにくいという人間社会の現実を表現しているのです。

日本に伝わってからは、武士の時代を通じて、実務的な知恵として広まったと考えられています。理想論ではなく、現実の中で物事を成し遂げるための実践的な教えとして、人々の間で語り継がれてきました。

使用例

- あの新人は優秀だが個性が強すぎて、材大なれば用を為し難しで、チームに馴染めていない

- 最新鋭の大型機械を導入したものの、材大なれば用を為し難しで、狭い工場では使いこなせない

普遍的知恵

「材大なれば用を為し難し」ということわざは、人間社会における深い逆説を突いています。私たちは本能的に「大きいこと」「優れていること」を価値あるものと考えがちです。しかし、実際の人生では、最高のものが最適なものとは限らないという現実があります。

この知恵が語り継がれてきた理由は、人間が常に「より大きく、より優れたもの」を求める欲望を持っているからでしょう。権力者は最も優秀な人材を求め、職人は最高の材料を欲しがります。けれども、実際に使ってみると、扱いにくさや不便さに直面することが少なくありません。

ここには、理想と現実のギャップという、時代を超えた人間の悩みが表れています。完璧を追求する心と、実用性を重視する心。この二つの間で揺れ動くのが人間なのです。

さらに深く考えると、このことわざは「適材適所」という概念の裏側を示しています。優れているかどうかではなく、その場に合っているかどうかが重要だという真理です。人も物も、その価値は絶対的なものではなく、状況や文脈の中で決まるのだという、柔軟な思考の大切さを教えてくれています。

AIが聞いたら

大きな材木が使いにくいのは、実は多次元の制約が同時に働くからです。たとえば材木の体積が2倍になると、重さも2倍になりますが、運搬に必要なエネルギーは距離や摩擦を考えると2倍以上になることがあります。さらに乾燥時間は断面積に比例して長くなり、反りや割れのリスクは表面積と内部の乾燥速度の差で増大します。つまり「大きさ」という一つの指標を伸ばすと、複数の制約条件が非線形に悪化するわけです。

工学でいうパレート最適性とは、ある指標を改善しようとすると必ず別の指標が悪化する状態を指します。航空機設計でも同じ現象が見られます。機体を大きくすれば乗客数は増えますが、離着陸できる空港が限られ、整備コストが跳ね上がり、需要の少ない路線では採算が取れません。実際ボーイング747は大型化の極致でしたが、現在の主流は中型機です。

生物進化でも恐竜の巨大化は有名ですが、体が大きくなると食料確保量、体温調節の難しさ、繁殖サイクルの長さなど複数の制約が厳しくなります。絶滅した種の多くは、単一の優位性を追求しすぎて環境変化への適応力を失いました。

真の最適解は極大点ではなく、複数の制約条件が釣り合うバランス点にあります。このことわざは、その普遍的な原理を直感的に表現しているのです。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、「ちょうどいい」を見極める目の大切さです。私たちは、より高性能なスマートフォン、より高学歴な人材、より大規模なプロジェクトを追い求めがちです。しかし、本当に必要なのは、自分の状況に合ったものを選ぶ判断力なのです。

仕事でも人間関係でも、完璧を求めすぎると、かえって身動きが取れなくなることがあります。使いこなせないほどの機能、活かしきれないほどの才能は、持て余すだけです。それよりも、今の自分に合ったものを選び、それを最大限に活用する方が、はるかに実りある結果を生み出せるでしょう。

あなたが何かを選ぶとき、「最高」ではなく「最適」を基準にしてみてください。自分の手に馴染むもの、今の環境で活かせるもの。そうした視点で物事を見ると、無理のない、持続可能な成長の道が見えてくるはずです。身の丈に合った選択こそが、実は最も賢明な選択なのです。

コメント