驥を睎うの馬も亦驥の乗なりの読み方

きをこいねがうのうまもまたきのじょうなり

驥を睎うの馬も亦驥の乗なりの意味

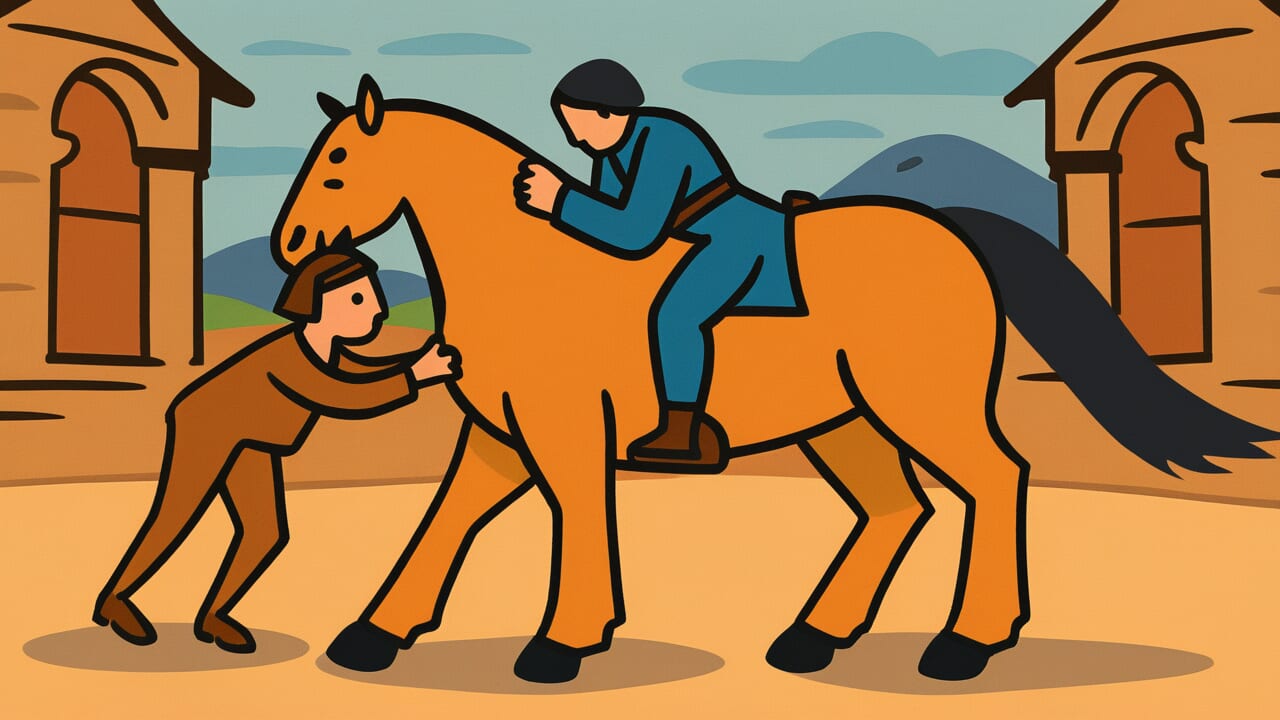

このことわざは、優れた人物を慕い、その人に近づこうとする者もまた優れた人物になっていくという意味です。データベースにあるように「類は友を呼ぶ」という側面も持ち、志の高い人の周りには自然と志の高い人が集まるという人間関係の法則を表しています。

使用場面としては、誰かが尊敬する人物のもとで学んでいる様子を見たときや、優れた仲間と切磋琢磨している状況を評価するときに用いられます。単に優れた人を見習うだけでなく、その人を心から慕い、近づこうと努力することで、自分自身も成長していくという積極的な姿勢を表現しています。

現代では、メンターを持つことの重要性や、自分が目指す姿を体現している人の近くにいることの価値を説明する際に、このことわざの教えが生きています。優れた人を慕う心そのものが、その人を優れた者へと導く原動力になるという深い洞察が込められているのです。

由来・語源

このことわざは、中国の古典に由来すると考えられています。「驥」とは一日に千里を走るとされる名馬のことで、古来より優れた才能や人物の象徴として用いられてきました。「睎う」は「こいねがう」と読み、憧れる、慕うという意味を持つ古語です。

このことわざの背景には、中国の春秋戦国時代における人材登用の思想があると推測されます。当時、優れた君主のもとには優れた人材が集まるという考え方が広く共有されていました。名馬である驥を目指して努力する馬もまた、やがて名馬に乗る者となる、つまり優れた者を慕い続ける者は自らも優れた者になっていくという教えが込められていると考えられます。

「亦驥の乗なり」の「乗」は、乗り物や乗るに値する馬という意味で、ここでは優れた馬、つまり驥と同等の存在になるということを表しています。志を同じくする者同士が引き合い、互いに高め合うという人間関係の本質を、馬という身近な動物に例えて表現したところに、このことわざの巧みさがあります。日本には中国の古典とともに伝わり、優れた者を目指す姿勢の大切さを説く言葉として受け継がれてきました。

豆知識

このことわざに登場する「驥」という名馬は、中国の伝説では伯楽という名馬鑑定の名人によって見出されたとされています。どんなに優れた馬も、その価値を見抜く人がいなければ埋もれてしまうという教訓から、人材発掘の重要性を説く故事成語「伯楽の一顧」も生まれました。優れた者を慕うには、まず優れた者を見抜く目が必要だという、このことわざの前提となる考え方がここにあります。

「睎う」という言葉は現代ではほとんど使われませんが、古典の世界では「仰ぎ見る」「憧れる」という強い敬慕の念を表す格調高い表現として用いられていました。単なる憧れではなく、心の底から尊敬し、その人のようになりたいと願う深い思いを表現する言葉として選ばれているのです。

使用例

- あの研究室に集まる学生たちは皆優秀だが、驥を睎うの馬も亦驥の乗なりで、名教授のもとで学ぶうちに全員が一流になっていくのだろう

- 彼が成功したのは才能だけでなく、若い頃から業界のトップを慕い続けた結果だ、驥を睎うの馬も亦驥の乗なりとはよく言ったものだ

普遍的知恵

このことわざが示す普遍的な知恵は、人間の成長が決して孤立した営みではないという真理です。私たちは誰かを慕い、憧れ、その人に近づこうとする過程で自らを高めていきます。優れた人を目指す心そのものが、その人を優れた者へと変えていく力を持っているのです。

なぜこの教えが時代を超えて語り継がれてきたのでしょうか。それは、人間には本能的に「より良くなりたい」という欲求があり、同時に「誰かと共にありたい」という社会的な性質があるからです。この二つの欲求が結びついたとき、人は最も大きく成長します。優れた人を慕うという行為は、単なる模倣ではなく、その人の持つ価値観や姿勢、考え方を自分の中に取り込んでいく深い学びのプロセスなのです。

また、このことわざは「類は友を呼ぶ」という側面も持っています。志の高い人の周りには自然と志の高い人が集まり、互いに刺激し合い、高め合う関係が生まれます。これは人間社会における自然な法則であり、古今東西変わらぬ真実です。先人たちは、人は環境によって育まれ、共に歩む仲間によって形作られることを深く理解していました。だからこそ、誰を慕い、誰と共に歩むかという選択が、その人の人生を決定づけると説いたのです。

AIが聞いたら

名馬を見上げるという行為には、実は二重の情報更新が隠れている。通常、私たちは「優れたものを観察する」という一方向の情報の流れだけを意識する。しかしベイズ推定の視点で見ると、観察という行為自体が観察者についての情報も更新してしまう。

たとえば、ある馬が名馬を見上げたという事実を知ったとき、私たちはその馬についての評価を無意識に変える。なぜなら「何を観察対象に選ぶか」という選択行動そのものが、観察者の認知能力や価値判断を示す強力なシグナルだからだ。統計学でいう事後確率の更新が、観察者と被観察者の両方に同時に起きている。

さらに興味深いのは、この更新プロセスが観測者効果として実際の能力にも影響を与える点だ。認知心理学の研究では、高い目標を設定した被験者は、その設定行為自体によって自己評価と実際のパフォーマンスが向上することが示されている。つまり「驥を睎う」という観測行為が、観測者を「驥の乗」へと変容させる自己実現的予言になる。

このことわざは、観測という行為が持つ双方向性と創造性を、量子力学の観測問題にも似た構造で捉えている。見上げる視線が、見上げる者自身をも作り変えてしまうのだ。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、自分の成長のために「誰を慕うか」という選択の重要性です。SNSで誰をフォローするか、どんなコミュニティに参加するか、誰と時間を過ごすかという日々の小さな選択が、実はあなたの未来を形作っています。

大切なのは、心から尊敬できる人を見つけ、その人に近づこうと努力することです。それは有名人である必要はありません。身近にいる、あなたが「こうなりたい」と思える人でいいのです。その人の考え方や行動を観察し、学び、自分なりに取り入れていく過程で、あなた自身が変わっていきます。

そして、優れた人を慕う姿勢は、同じように向上心を持つ仲間との出会いももたらします。志を同じくする人たちと共に歩むことで、一人では到達できなかった高みに達することができるのです。今日から、あなたが心から尊敬できる人を一人思い浮かべてみてください。その人に少しでも近づくために、今できることは何でしょうか。その一歩が、あなたを優れた者へと導く始まりになるはずです。

コメント