客と白鷺は立ったが見事の読み方

きゃくとしらさぎはたったがみごと

客と白鷺は立ったが見事の意味

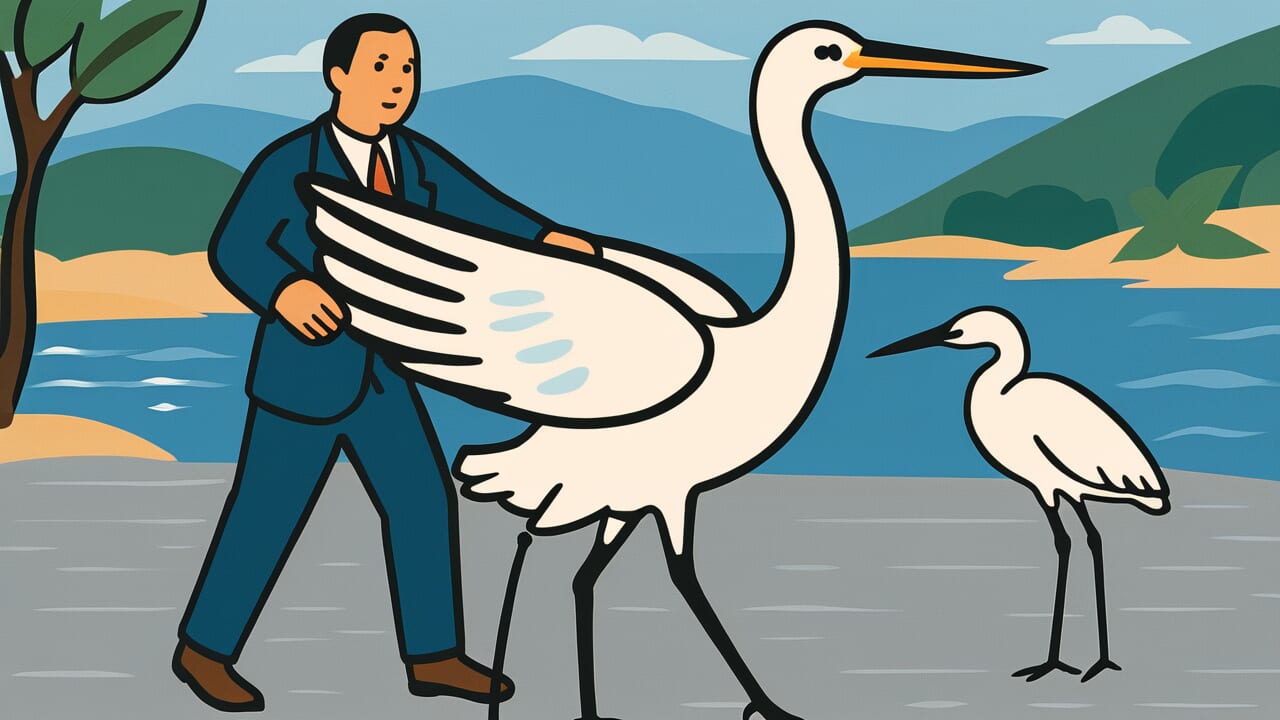

このことわざは、客も白鷺も、立ち上がった姿が最も美しく見事であるという意味です。白鷺が水辺から飛び立つ瞬間の優雅さと、客人が帰り際に立ち上がって挨拶する姿の品格を重ね合わせた表現です。

特に使われるのは、長居していた客が帰る場面です。座っているときは気づかなかった品格や美しさが、立ち上がった瞬間に際立って見えることを表しています。去り際の立ち居振る舞いにこそ、その人の本当の品性が現れるという観察が込められているのです。

現代でも、別れ際の印象が人間関係において重要であることは変わりません。どんなに楽しい時間を過ごしても、最後の挨拶や立ち去る姿が美しくなければ、全体の印象が損なわれてしまいます。このことわざは、終わり方の大切さ、去り際の美学を教えてくれる言葉なのです。

由来・語源

このことわざの由来について、明確な文献上の記録は残されていないようですが、言葉の構成要素から興味深い考察ができます。

白鷺は日本の水辺で古くから親しまれてきた美しい鳥です。その純白の羽と優雅な立ち姿は、多くの和歌や絵画の題材となってきました。特に水辺に佇む白鷺が飛び立つ瞬間の美しさは、古来より日本人の美意識を刺激してきたと考えられています。

一方、「客」という存在も日本の文化において特別な位置を占めてきました。客人をもてなす文化が発達した日本では、客は座っているときよりも、帰り際に立ち上がって挨拶をする姿に品格が表れるとされていました。

このことわざは、おそらく客をもてなす場面での観察から生まれたのでしょう。長居する客も、いざ帰るとなって立ち上がり、丁寧に挨拶をして去っていく後ろ姿には、座っているときとは違った美しさや品格が感じられます。それを水辺から優雅に飛び立つ白鷺の姿に重ね合わせたのです。

座っているときの姿と、立ち上がったときの姿の対比、そして去り際の美学という日本独特の美意識が、このことわざには込められていると考えられています。

豆知識

白鷺は飛び立つ際、まず首を伸ばし、次に翼を大きく広げて、ゆっくりと優雅に舞い上がります。この一連の動作には約2秒かかり、その間の姿が最も美しいとされています。座っているときは首を縮めているため、立ち上がると体長が倍近くに見え、その変化が印象的です。

日本の茶道では「後ろ姿の美しさ」が重視されます。客が茶室を出る際の後ろ姿まで含めて一期一会とされ、最後まで気を抜かない立ち居振る舞いが求められてきました。

使用例

- あの人は帰り際の挨拶が本当に丁寧で、客と白鷺は立ったが見事とはこのことだと思った

- 長居してしまったけれど、せめて去り際は美しくと思い立ち上がったら、祖母が客と白鷺は立ったが見事ねと微笑んだ

普遍的知恵

このことわざが語り継がれてきた背景には、人間の印象形成における深い真理があります。私たちは誰かと過ごす時間の中で、実は最後の瞬間を最も強く記憶に刻むのです。

心理学でいう「ピークエンドの法則」にも通じますが、人は経験全体よりも、その終わり方によって全体の印象を判断する傾向があります。どんなに楽しい時間を過ごしても、別れ際が雑であれば、その記憶全体が色褪せてしまう。逆に、多少の失敗があっても、美しい去り際が全体を救うこともあるのです。

白鷺が飛び立つ瞬間に最も美しく見えるのは、それまで縮こまっていた姿勢から、本来の姿を現すからでしょう。人間も同じです。座っているときは楽な姿勢でいても、立ち上がる瞬間には背筋を伸ばし、相手への敬意を込めた所作を見せる。その変化、その気持ちの切り替えこそが、人の心を打つのです。

先人たちは、人間関係において「終わり方」がいかに重要かを見抜いていました。始まりよりも終わり、過程よりも別れ際。そこに人の本質が表れることを、白鷺という自然の美しさに託して伝えたのです。これは時代を超えた人間観察の結晶といえるでしょう。

AIが聞いたら

白鷺の行動を観察すると、一日の活動時間のうち約80パーセントは餌を探して歩いたり首を動かしたりしている。つまり静止して立っている時間は全体の2割以下という研究データがある。この希少性が「立ち姿の美しさ」という印象を生み出す。動物行動学では、ある生物が特定の状態にいる時間が短いほど、その状態が観察者の記憶に強く残ることが分かっている。

同じ原理が客にも当てはまる。店や家に客がいる時、その人は座って話したり食事したりと、滞在モードの行動が大半を占める。ところが帰り際に立ち上がる瞬間は、訪問全体の時間からすればほんの数パーセントに過ぎない。この状態遷移の瞬間、つまり「滞在」から「離脱」への切り替わりポイントこそが、強烈な視覚的印象として残る。

さらに興味深いのは、どちらも「垂直方向への姿勢変化」を伴う点だ。白鷺は水平移動から垂直静止へ、客は座位から立位へと変化する。人間の視覚システムは水平方向の動きより垂直方向の変化に敏感で、これは捕食者を察知する進化的な名残とされる。つまりこのことわざは、生態学的な行動頻度の低さと、人間の視覚認知の特性が重なり合う二重の希少性を捉えている。日常の中で最も少ない状態こそが、最も記憶に残るという逆説を示している。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、別れ際の大切さです。仕事でも人間関係でも、終わり方が全体の印象を決めるという真理は、今も変わりません。

会議を終えるとき、友人と別れるとき、一日の仕事を終えるとき。そうした「終わり」の瞬間にこそ、あなたの品格が表れます。疲れていても、急いでいても、最後の一瞬だけは背筋を伸ばして丁寧に。その心がけが、相手の記憶に美しい印象を残すのです。

特にリモートワークが増えた現代では、画面越しの別れ際がより重要になっています。オンライン会議を終える瞬間、メッセージを送り終える瞬間、そこでの一言や態度が、あなたの全体像を決めるのです。

白鷺のように、立ち上がる瞬間に本来の美しさを見せる。それは特別な才能ではなく、意識次第で誰にでもできることです。今日から、別れ際のひと呼吸を大切にしてみてください。その小さな心がけが、あなたの人間関係を豊かにしてくれるはずです。

コメント