壁の穴は壁で塞げの読み方

かべのあなはかべでふさげ

壁の穴は壁で塞げの意味

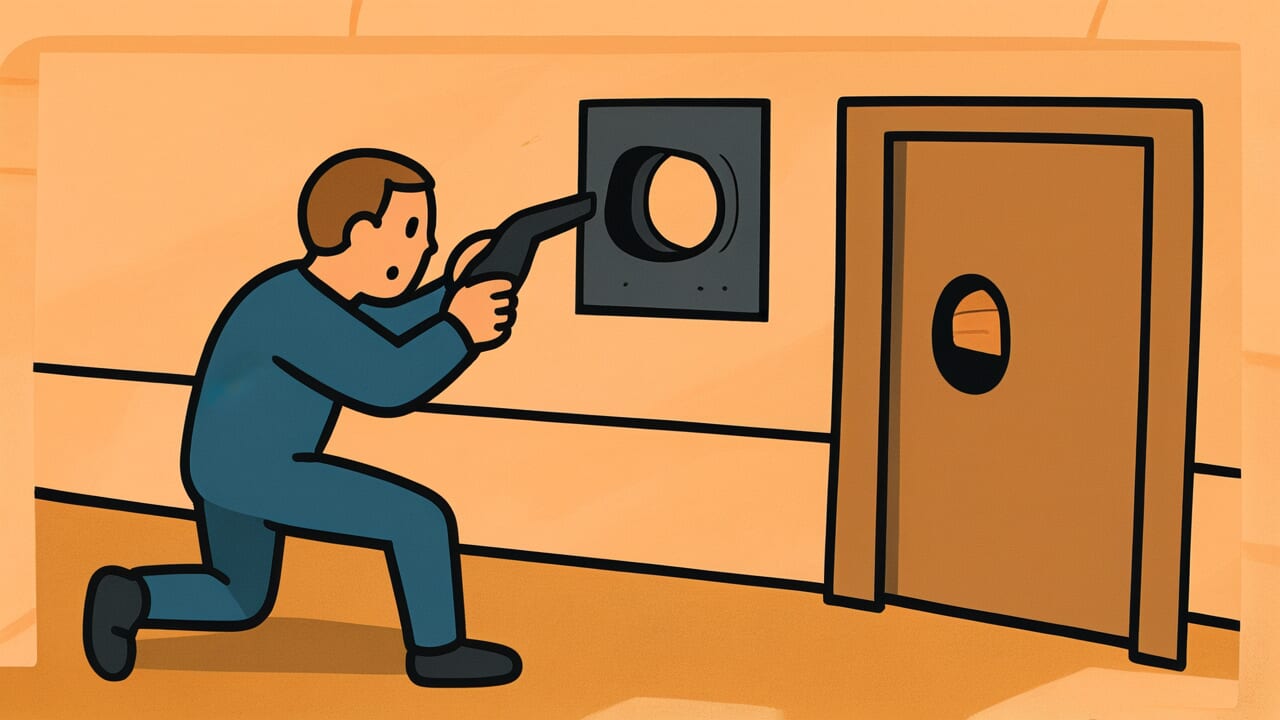

このことわざは、問題が発生したとき、その問題の性質に合った方法で解決すべきだという教えです。壁の穴は壁材で塞ぐのが最も理にかなっているように、それぞれの問題には、その問題に即した適切な解決方法があるということを示しています。

使用場面としては、問題に対して見当違いな対処をしようとしている人に助言するときや、自分自身が解決策を考える際の指針として用いられます。たとえば、人間関係のトラブルを金銭で解決しようとしたり、技術的な問題を精神論で乗り切ろうとしたりするような、問題の本質とずれた対処法を戒める場面で効果的です。

現代では、効率や便利さを優先して、本質的な解決を後回しにしがちです。しかし、このことわざは、表面的な対処ではなく、問題の根本に向き合い、その性質を理解した上で適切な方法を選ぶことの大切さを思い出させてくれます。

由来・語源

このことわざの明確な文献上の初出は確認が難しいのですが、言葉の構造から考えると、日本の職人文化や実務の現場から生まれた知恵だと考えられています。

壁に穴が開いたとき、どう修復するか。木で塞ぐこともできますし、布を当てることもできます。しかし、最も理にかなった方法は、壁と同じ材料で塞ぐことです。土壁なら土で、漆喰なら漆喰で。そうすることで、強度も見た目も元通りに近づきます。

この単純な事実から、問題解決の本質的な原則が導き出されました。問題が起きたとき、その問題の性質を見極め、それに適した方法で対処することの重要性です。応急処置として別の材料を使うこともできますが、根本的な解決にはなりません。

建築や修繕の現場では、材料の特性を理解し、適材適所で使い分けることが職人の腕の見せ所でした。壁の穴を壁で塞ぐという行為は、単なる修復技術ではなく、問題の本質を見抜き、最適な解決策を選ぶという、より広い知恵の象徴となったのです。

こうした実務的な経験から生まれた言葉が、やがて人生全般の問題解決の指針として使われるようになったと推測されます。

使用例

- システムの不具合を人員増強で乗り切ろうとしても、壁の穴は壁で塞げというように、技術的な問題には技術的な解決が必要だ

- コミュニケーション不足が原因なのに制度を変えても意味がない、壁の穴は壁で塞げだよ

普遍的知恵

人間には、目の前の問題に対して、手近にある道具や方法で何とかしようとする傾向があります。急いでいるとき、焦っているとき、あるいは本質を見極めるのが面倒なとき、私たちはつい「とりあえず」の解決策に飛びつきます。しかし、そうした応急処置は、時間が経つとほころびが生じ、結局はより大きな問題を引き起こすことがあります。

このことわざが長く語り継がれてきたのは、人間のこうした性質を見抜いているからでしょう。問題の本質を見極めることは、時に勇気が要ります。なぜなら、それは自分の都合の良い解決策ではなく、問題が本当に求めている解決策に向き合うことを意味するからです。

壁の穴を木で塞ぐことは簡単かもしれません。しかし、それでは壁としての機能は回復しません。同じように、人生の問題も、楽な方法ではなく、正しい方法で対処することが求められます。

先人たちは、この単純な修繕の原則の中に、人生の深い真理を見出しました。それは、問題と真摯に向き合い、その性質を理解し、適切な方法を選ぶという、誠実さの大切さです。便利さや効率を追求する現代だからこそ、この本質的な知恵は輝きを増しています。

AIが聞いたら

このことわざが示す「同じもので修復する」という発想は、実はシステム工学で警戒される「同型解決の罠」そのものです。壁の穴を壁で塞ぐのは確かに表面的には合理的ですが、なぜ穴が開いたのかという根本原因には触れていません。

システム思考では、問題が発生した同じ次元で解決策を探すと、問題を生み出した構造自体が温存されてしまうことが知られています。たとえば交通渋滞に対して道路を増やすと、一時的に改善しますが、誘発需要という現象が起きて車の数が増え、結局また渋滞します。これは1960年代にアンソニー・ダウンズが発見した「ダウンズ・トムソンのパラドックス」として知られています。

壁の穴も同じです。湿気が原因なら換気システムの問題、衝撃が原因なら配置の問題かもしれません。しかし壁で塞ぐという行為は、これらの根本原因を隠蔽し、次の穴が開くまでの時間を稼ぐだけです。システム全体で見れば、問題は解決していないどころか、原因究明の機会を失っています。

現代の気候変動対策で化石燃料企業が炭素回収技術を推進するのも同じ構造です。エネルギーシステム自体を変えず、排出した炭素を技術で回収するという「同型解決」は、化石燃料依存という根本問題を温存させてしまうのです。

現代人に教えること

現代社会は、あらゆる問題に対して万能な解決策があるかのような錯覚を与えます。しかし、このことわざは、そうした安易な考え方に警鐘を鳴らしています。

あなたが今、何か問題に直面しているなら、まず立ち止まって考えてみてください。その問題の本質は何でしょうか。人間関係の問題なのか、技術的な問題なのか、それとも自分自身の内面の問題なのか。問題の性質を見極めることが、解決への第一歩です。

私たちは、得意な方法や慣れた方法で問題を解決しようとしがちです。しかし、それが問題の性質に合っていなければ、どれだけ努力しても効果は限定的です。時には、自分の得意分野から離れて、問題が本当に必要としている解決策を選ぶ勇気が必要です。

このことわざが教えてくれるのは、誠実さの大切さです。表面的な対処で済ませるのではなく、問題の本質と向き合い、適切な方法を選ぶこと。それは時に遠回りに見えるかもしれませんが、結局は最も確実な道なのです。

コメント