棚から牡丹餅の読み方

たなからぼたもち

棚から牡丹餅の意味

「棚から牡丹餅」は、努力や準備をしていないのに、偶然に良いことが起こることを意味します。

この表現は、まったく予期していなかった幸運や利益が、まるで空から降ってくるように自分のもとにやってくる状況を描いています。重要なのは、その幸運が本人の努力や計画とは無関係に訪れるという点です。宝くじに当たったり、思いがけない昇進の話が舞い込んだり、偶然出会った人から良い話をもらったりする場面で使われます。

このことわざを使う理由は、そうした幸運の偶然性と予想外性を強調するためです。「努力が実って成功した」場合には使いません。あくまでも「何もしていないのに良いことが起きた」という状況に限定されます。現代でも、転職活動をしていないのにヘッドハンティングされたり、何気なく買った株が急騰したりした時に「まさに棚から牡丹餅だった」と表現されますね。

由来・語源

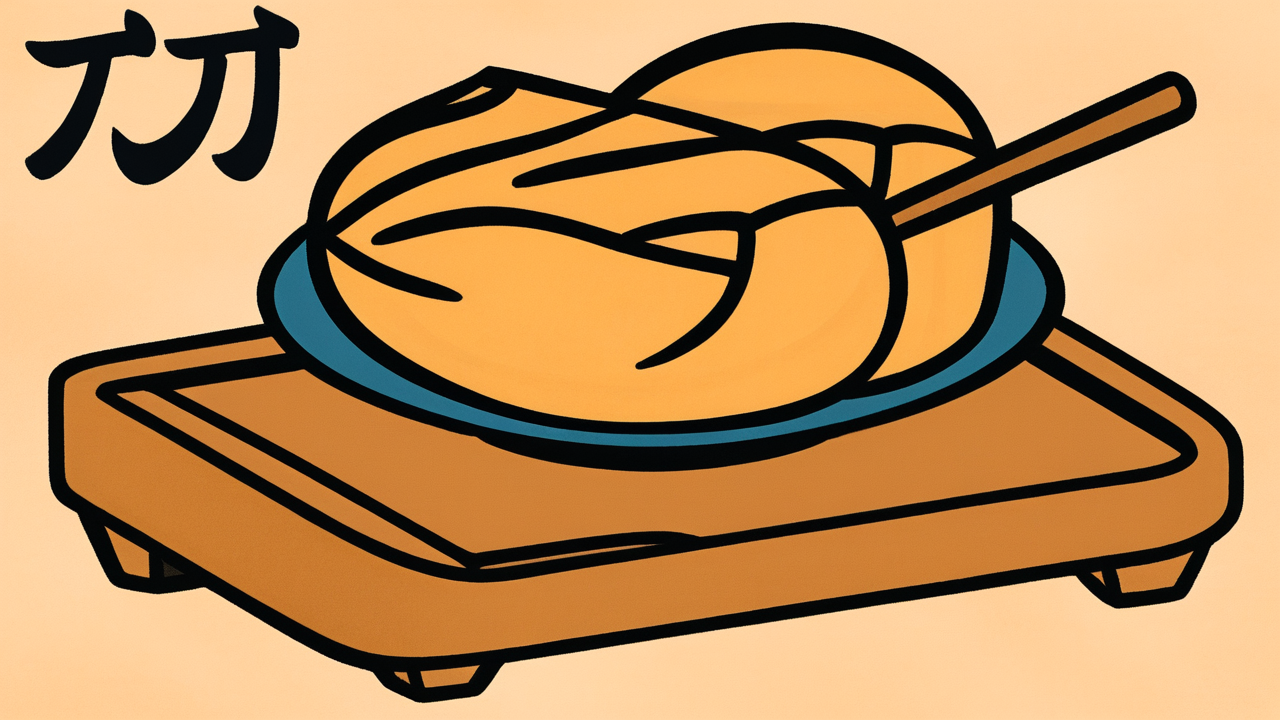

「棚から牡丹餅」の由来は、江戸時代の庶民の生活に根ざした表現として生まれました。牡丹餅は、もち米を蒸してあんこで包んだ和菓子で、当時は特別な日やお祝いの際に食べる贅沢品でした。一般的な説では、この言葉は「棚からぼた餅が落ちてくる」という物理的にありえない状況を表現したものとされています。

棚は食器や食べ物を保管する場所でしたが、牡丹餅のような柔らかい和菓子が棚の上に置かれることは通常ありません。仮に置かれていたとしても、それが偶然落ちてきて、しかもちょうど口の中に入るなどということは、まさに奇跡的な出来事です。

このことわざが定着した背景には、江戸時代の人々の食生活があります。甘い物は貴重品で、牡丹餅は庶民にとって憧れの食べ物でした。だからこそ、それが思いがけず手に入るという状況は、最高の幸運を表す比喩として人々の心に響いたのでしょう。

言葉として広まったのは江戸中期以降とされ、当初から「予期しない幸運」という意味で使われていました。現代まで変わらず愛され続けているのは、誰もが経験する「思わぬ幸運」への共感があるからかもしれませんね。

豆知識

牡丹餅は季節によって呼び方が変わる和菓子です。春の彼岸に食べるものを「牡丹餅(ぼたもち)」、秋の彼岸に食べるものを「お萩(おはぎ)」と呼び分けます。これは春に咲く牡丹の花と秋に咲く萩の花にちなんだ名前で、基本的には同じ食べ物なのです。

江戸時代の棚は現代のような頑丈な作りではなく、板を渡しただけの簡素なものが多かったため、物が落ちることは珍しくありませんでした。しかし、貴重な牡丹餅を棚に置くこと自体がまずありえない状況だったのです。

使用例

- 就職活動で苦戦していたのに、知り合いの紹介で理想の会社に入れるなんて棚から牡丹餅だった

- 投資なんてしたことないのに、親戚からもらった株券が値上がりして、まさに棚から牡丹餅の状況になった

現代的解釈

現代社会では「棚から牡丹餅」の解釈が複雑になっています。情報化社会において、偶然の幸運と計画的な行動の境界線が曖昧になっているからです。

SNSで何気なく投稿した内容がバズって仕事につながったり、趣味で始めたYouTubeチャンネルが収益化されたりする現象は、一見「棚から牡丹餅」のように見えます。しかし、これらは完全に偶然とは言えません。投稿を続ける努力や、動画制作のスキル向上など、何らかの準備や行動が背景にあるからです。

また、現代では「運も実力のうち」という価値観が強まっています。チャンスを掴むためには、普段からの人脈作りや情報収集が重要だと考えられるようになりました。完全に受け身で幸運を待つのではなく、幸運を引き寄せる準備をするという考え方です。

一方で、AI技術の発達により、本当に予測不可能な幸運も生まれています。アルゴリズムによるレコメンデーションで偶然見つけたコンテンツが人生を変えたり、マッチングアプリで運命の相手に出会ったりすることは、まさに現代版の「棚から牡丹餅」と言えるでしょう。

このことわざは今でも通用しますが、その背景にある「努力と偶然の関係」について、私たちはより深く考える必要があるかもしれませんね。

AIが聞いたら

「棚から牡丹餅」と聞くと純粋な偶然を想像しがちだが、実際に幸運を掴む人を観察すると、驚くほど多くの準備を積んでいることがわかる。

心理学者ルイス・パスツールの「準備された心にのみ機会は訪れる」という言葉通り、偶然の発見で有名なペニシリンも、フレミングが何年も細菌研究を続けていたからこそ、カビの異変に気づけたのだ。単なる素人なら「実験失敗」で終わっていただろう。

現代のビジネスでも同様だ。「たまたま」大きな契約を取る営業マンは、実は何百件もの断りを経験し、相手のニーズを読む力を磨いている。「運良く」転職に成功する人は、普段からスキルアップを怠らず、人脈作りに時間を投資している。

興味深いのは、準備不足の人には同じ機会が目の前にあっても見えないことだ。株式投資でも、市場の変化を「チャンス」と捉える人と「リスク」としか見えない人の差は、日頃の勉強量に比例する。

つまり「棚から牡丹餅」は、実は「努力という棚に、機会という牡丹餅が落ちてくる」現象なのだ。真の幸運とは、見えない準備期間があってこそ受け取れる贈り物であり、このことわざは偶然の美化ではなく、継続的努力の重要性を教えているのかもしれない。

現代人に教えること

「棚から牡丹餅」が現代人に教えてくれるのは、人生の予測不可能性を受け入れることの大切さです。私たちは計画を立て、目標に向かって努力することに価値を置きがちですが、時には思いがけない方向から幸運がやってくることもあるのです。

大切なのは、そうした偶然の幸運を素直に受け取る心の準備をしておくことです。チャンスは誰にでも平等に訪れますが、それを認識し、掴む準備ができている人だけが恩恵を受けられます。日頃から好奇心を持ち、新しい出会いや体験に対してオープンでいることが、「棚から牡丹餅」を引き寄せる秘訣かもしれません。

また、このことわざは謙虚さの大切さも教えています。思いがけない幸運に恵まれた時、それを当然の権利だと思うのではなく、感謝の気持ちを忘れないことが重要です。そうした姿勢が、さらなる幸運を呼び込む循環を生み出すのです。

あなたの人生にも、きっと「棚から牡丹餅」の瞬間が訪れるはずです。その時を楽しみに、今日も前向きに歩んでいきましょうね。

コメント