屁を放って尻窄めるの読み方

へをほうてしりつぼめる

屁を放って尻窄めるの意味

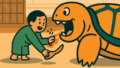

このことわざは、何かをした後になって慌てて取り繕おうとする、手遅れな行動を表しています。

既に行ってしまった行為の後で、慌てて隠そうとしたり、なかったことにしようとしたりする様子を指しているのです。屁を放った後で尻を締めても、もう遅いということから、時機を逸した対応や、効果のない後始末を意味しています。

このことわざが使われる場面は、主に誰かが失言をした後で慌てて言い訳をしたり、問題を起こした後で慌てて隠蔽工作をしようとしたりする時です。また、秘密がバレた後で口止めをしようとするような、明らかに手遅れな状況でも使われますね。

現代でも、SNSで不適切な投稿をした後で慌てて削除する行為や、会議で余計なことを言った後で必死にフォローしようとする姿などに、このことわざの本質を見ることができるでしょう。要するに、順序が逆になってしまった対応への皮肉や戒めとして使われる表現なのです。

由来・語源

このことわざの由来は、人間の生理現象と心理状態を観察した、極めて身近な体験から生まれたものと考えられています。

江戸時代の文献にも類似の表現が見られることから、かなり古くから庶民の間で使われていたことわざのようですね。当時の人々は、現代よりもはるかに身体的な現象を率直に表現することが多く、このような直接的な表現も自然に受け入れられていました。

この表現の面白さは、人間の無意識の行動と意識的な行動を対比させている点にあります。屁を放つという行為は、多くの場合無意識に、あるいは我慢できずに行われるものです。しかし、その直後に尻を窄める(すぼめる)という行為は、明らかに意識的で、後悔や恥ずかしさから生まれる反応なのです。

古い時代の人々は、このような人間の矛盾した行動パターンを鋭く観察し、それを言葉として定着させました。特に「窄める」という古語は、現代では「すぼめる」「締める」という意味ですが、当時は緊張や恐縮の気持ちを身体で表現する際によく使われていた表現でした。

このことわざが長く愛され続けているのは、誰もが経験する身近な現象を通じて、人間の心理を巧みに表現しているからでしょう。

豆知識

このことわざに登場する「窄める(すぼめる)」という動詞は、江戸時代には現代よりもずっと幅広い意味で使われていました。物理的に締めるという意味だけでなく、恐縮して身を縮こまらせる、恥ずかしがって萎縮するという心理状態も表現していたのです。

興味深いことに、このことわざと似た構造を持つ表現は世界各地に存在します。行動と反応の順序が逆になることを皮肉る表現は、人間の普遍的な行動パターンを反映しているのかもしれませんね。

使用例

- 彼は会議で機密情報を漏らした後で慌てて口止めしているが、まさに屁を放って尻窄めるだね

- 不正が発覚してから慌てて証拠隠滅を図るなんて、屁を放って尻窄めるようなものだ

現代的解釈

現代社会では、このことわざの意味がより複雑で深刻な状況に当てはまることが増えています。特に情報化社会において、一度発信された情報は完全に消去することが困難になっているからです。

SNSでの炎上騒動が典型的な例でしょう。不適切な投稿をした後で慌てて削除しても、既にスクリーンショットが拡散されていたり、アーカイブサイトに保存されていたりします。デジタル時代の「屁を放って尻窄める」は、従来よりもはるかに深刻な結果を招く可能性があるのです。

企業の不祥事対応でも、このことわざが当てはまる場面が頻繁に見られます。問題が表面化してから慌てて隠蔽工作を行ったり、後付けで言い訳を重ねたりする企業の姿は、まさに現代版の「屁を放って尻窄める」と言えるでしょう。

一方で、現代では「炎上マーケティング」のように、意図的に注目を集めてから後で謝罪するという手法も存在します。これは従来のことわざの概念を逆手に取った戦略とも言えますが、リスクの高い手法として批判されることも多いのです。

テクノロジーの発達により、私たちの行動はより多くの人に、より長期間記録される時代になりました。だからこそ、このことわざが示す「後の祭り」的な対応の愚かさは、現代においてより重要な教訓となっているのです。

AIが聞いたら

SNS時代の「炎上後沈黙」現象を見ると、このことわざの的確さに驚かされる。問題発言をした著名人が突然アカウントを非公開にしたり、投稿を停止したりする行動は、まさに「屁を放って尻窄める」そのものだ。

心理学的に見ると、これは「認知的不協和」の典型例である。自分の発言(屁)によって予想以上の批判を受けた時、人は二つの選択肢に直面する。謝罪して対話を続けるか、身を縮めて嵐が過ぎるのを待つか。多くの人が後者を選ぶのは、防御本能が働くからだ。

興味深いのは、この「尻窄め」行動が逆効果になりやすいことだ。デジタル時代では、沈黙は「逃げた」「反省していない」と解釈され、炎上がさらに拡大する。2022年の調査では、炎上後に沈黙した案件の67%で批判が長期化したという。

江戸時代の人々も現代のネットユーザーも、恥ずかしい失敗をした後の反応は同じ。大胆に行動した後で急に小さくなる人間の矛盾した心理を、このことわざは見事に捉えている。時代が変わっても、人間の「やらかした後の縮こまり方」は変わらない。SNSという新しい舞台で、古い人間ドラマが繰り返されているのだ。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、「予防は治療に勝る」という普遍的な真理です。問題が起きてから慌てて対処するよりも、最初から慎重に行動することの大切さを、ユーモラスながらも的確に伝えています。

特に現代社会では、一度の失言や失敗が瞬時に拡散される可能性があります。だからこそ、発言や行動の前に一呼吸置いて考える習慣が重要になってくるのです。「これを言ったら、やったらどうなるだろう」と想像力を働かせることで、多くのトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

また、このことわざは完璧主義に陥りがちな現代人への優しい戒めでもあります。誰でも失敗はするものですが、その後の対処が適切でなければ、さらに状況を悪化させてしまいます。素直に認めて謝罪すべき時と、静観すべき時を見極める判断力も大切ですね。

あなたも日々の生活の中で、このことわざの教訓を活かしてみてください。慌てて取り繕うよりも、最初から誠実に向き合う姿勢が、結果的に最も良い結果をもたらすはずです。

コメント