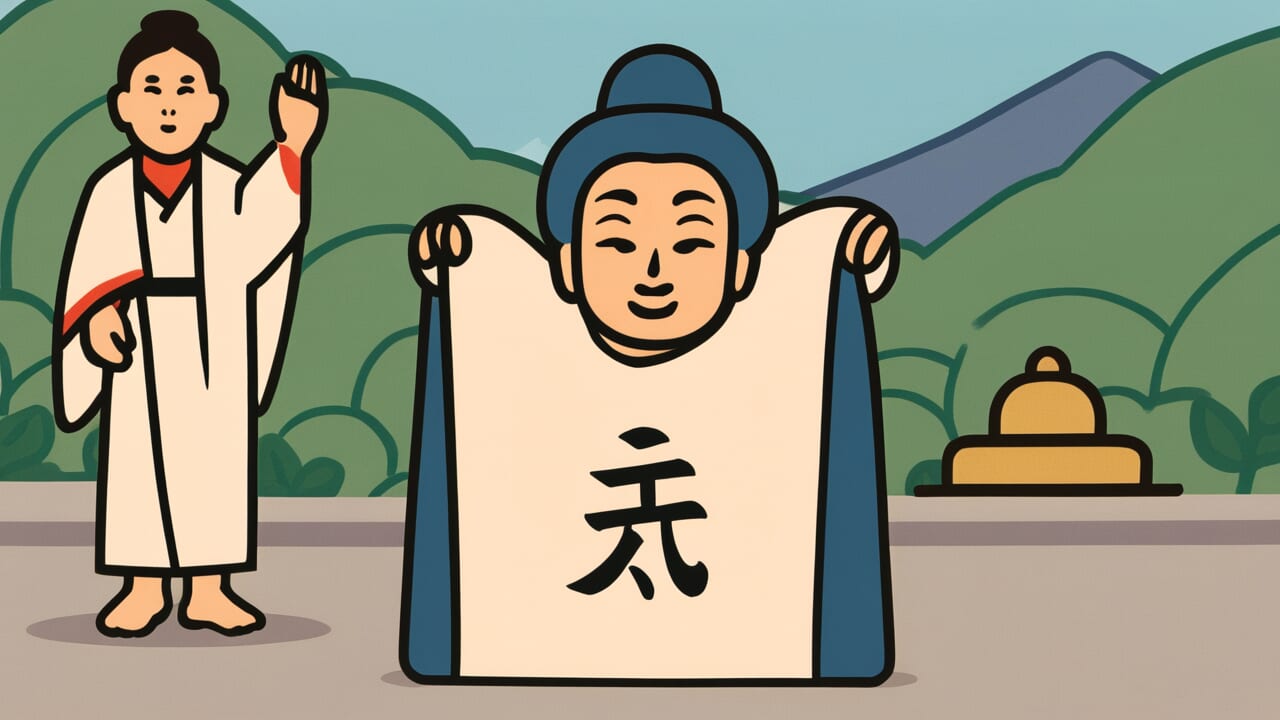

出雲の神より恵比寿の紙の読み方

いずものかみよりえびすのかみ

出雲の神より恵比寿の紙の意味

このことわざは、遠くにある立派なものよりも、近くにある身近なものの方が実際には頼りになるという意味です。どんなに素晴らしいものでも、遠くて手が届かなければ、困ったときに助けにはなりません。それよりも、たとえ小さくても、すぐそばにあって今すぐ使えるものの方が、現実的には価値があるという教えなのです。

この表現を使うのは、理想や権威にとらわれすぎて、実際に役立つものを見落としている人に対して、現実的な判断の大切さを伝えたいときです。困難な状況では、遠くの大きな力を待つよりも、近くの小さな助けをすぐに活用する方が賢明だという、実践的な知恵を示しています。現代でも、ブランドや肩書きよりも実質を重視すべきだという場面で使われます。

由来・語源

このことわざの由来については、明確な文献上の記録は残されていないようですが、言葉の構成から興味深い考察ができます。

「出雲の神」とは、島根県の出雲大社に祀られる大国主命をはじめとする神々を指すと考えられています。出雲大社は古来より日本有数の霊験あらたかな神社として知られ、遠方からも多くの参拝者が訪れました。一方の「恵比寿の紙」は、商売繁盛の神である恵比寿様のお札や御札を意味していると推測されます。

このことわざが生まれた背景には、江戸時代の庶民の生活感覚があったのではないでしょうか。遠く離れた出雲まで参拝に行くには、時間もお金もかかります。それよりも、近所の恵比寿様のお札を家に貼って毎日手を合わせる方が、日々の暮らしには実際的だという考え方です。

「紙」という表現も興味深い点です。神様そのものではなく、あえて「紙」としたことで、形式や権威よりも実質的な効果を重視する庶民の現実的な知恵が表れています。理想を追い求めるよりも、手の届く範囲で確実な助けを得ることの大切さを、神仏への信仰という身近な例えで説いたことわざと言えるでしょう。

豆知識

恵比寿様は七福神の一柱で、もともと漁業の神様でしたが、江戸時代には商売繁盛の神として庶民に広く信仰されました。特に商家では恵比寿様のお札を店先に貼り、毎日商売の無事を祈る習慣がありました。出雲大社まで参拝できるのは裕福な人だけでしたが、恵比寿様のお札なら誰でも手に入れられたという、当時の経済格差も、このことわざの背景にあると考えられています。

このことわざでは「神」と「紙」という同音異義語が使われており、言葉遊びの要素も含まれています。音が同じでも実質が違うという対比が、遠いものと近いもの、理想と現実という対比をより印象的に表現しているのです。

使用例

- 有名な専門家に相談しようと思ったけど、出雲の神より恵比寿の紙で、近所の先輩に聞いたらすぐに解決したよ

- 大企業との提携を夢見るより、出雲の神より恵比寿の紙というし、まずは地元の取引先を大切にしよう

普遍的知恵

このことわざが語り継がれてきた理由は、人間が持つ二つの相反する性質を見事に捉えているからです。私たちは理想を追い求める存在であると同時に、日々の生活を営まなければならない現実的な存在でもあります。

人は誰しも、遠くにある素晴らしいものに憧れます。権威あるもの、有名なもの、立派なものに心惹かれるのは自然な感情です。しかし、実際に困難に直面したとき、私たちを救ってくれるのは、そうした遠い理想ではなく、手の届く範囲にある具体的な助けなのです。

このことわざは、理想主義を否定しているのではありません。むしろ、理想と現実のバランスを取ることの大切さを教えています。遠くの大きな力を待ち続けて何もしないよりも、今ある小さな力を活用して一歩を踏み出す方が、結果的に目標に近づけるという人生の真理を示しているのです。

先人たちは、人間が理想に溺れて現実を見失いがちな生き物であることを、よく理解していました。だからこそ、身近なものの価値を見直すよう促すこのことわざを残したのでしょう。時代が変わっても、人間のこの性質は変わりません。だからこそ、このことわざは今も私たちの心に響くのです。

AIが聞いたら

人間の脳は確率と価値の掛け算が苦手で、特に確率が100パーセントに近づくと、その価値を実際以上に高く評価してしまいます。たとえば、出雲の神社参りで1パーセントの確率で100万円の御利益があるとします。期待値は1万円です。一方、恵比寿の紙、つまり目の前の千円札は100パーセント確実に千円です。期待値では出雲が10倍も得なのに、人間は確実な千円を選んでしまう。これが確実性効果です。

さらに興味深いのは、人間の価値判断が現在の状態を基準点にしている点です。今手元にゼロ円の人にとって、千円は生活を変える具体的な価値があります。食事ができる、電車に乗れる。しかし100万円が1パーセントで当たる可能性は、脳内で「ほぼゼロ」に圧縮されてしまいます。つまり参照点であるゼロ円から、確実に離れられる千円の方が心理的な価値が高いのです。

カーネマンの実験では、人は確実な3千ドルと、80パーセントで4千ドルを比較すると、期待値が低い方を選びます。確率を正確に計算できないのではなく、確実性そのものに過剰な価値を感じる脳の設計なのです。このことわざが何千年も生き残ったのは、人類が確率計算の苦手な種として進化してきた証拠かもしれません。不確実な未来より確実な今を選ぶ本能は、飢餓の時代には生存戦略として正しかったのですから。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、完璧を求めすぎないことの大切さです。SNSで誰かの成功を見て焦ったり、理想的な答えを探し続けて行動できなくなったりしていませんか。

今の時代、情報があふれているからこそ、「もっと良い方法があるはず」と探し続けてしまいがちです。でも、目の前にある小さな助けを活用することで、実は多くの問題は解決できるのです。完璧な専門家を探すより、相談できる先輩に聞く。理想の環境を待つより、今ある環境で始めてみる。そうした小さな一歩の積み重ねが、あなたを前に進めてくれます。

大切なのは、身近なリソースの価値を見直す目を持つことです。あなたの周りには、すでに多くの助けがあります。家族、友人、同僚、地域のコミュニティ。彼らは有名人ではないかもしれませんが、あなたのことを理解し、すぐに手を差し伸べてくれる存在です。遠くの理想を追いかけながらも、近くにある確かな支えに感謝する。そのバランスが、充実した人生への道なのです。

コメント