垢を洗って痕を求むの読み方

あかをあらってあとをもとむ

垢を洗って痕を求むの意味

「垢を洗って痕を求む」は、無駄な努力をすることの愚かさを表すことわざです。自分で何かを完全に消し去っておきながら、その跡を探そうとする矛盾した行動を指しています。

このことわざが使われるのは、目的と手段が完全にちぐはぐな状況や、結果として何の成果も得られない努力をしている場面です。すでに失われたものを取り戻そうとしたり、自分で壊したものの痕跡を探したりするような、本質的に無意味な行為を批判する際に用いられます。

現代でも、努力の方向性が間違っている状況や、そもそも達成不可能な目標に向かって無駄に時間を費やしている様子を表現するときに使えます。重要なのは、単に努力が足りないということではなく、努力そのものが根本的に無意味であるという点です。行動する前に、その行動が本当に意味のあるものかどうかを考えることの大切さを教えてくれることわざなのです。

由来・語源

このことわざの明確な出典については諸説ありますが、中国の古典に由来する可能性が指摘されています。言葉の構造から考えると、「垢を洗う」という行為と「痕を求める」という行為の組み合わせに、このことわざの本質が表れています。

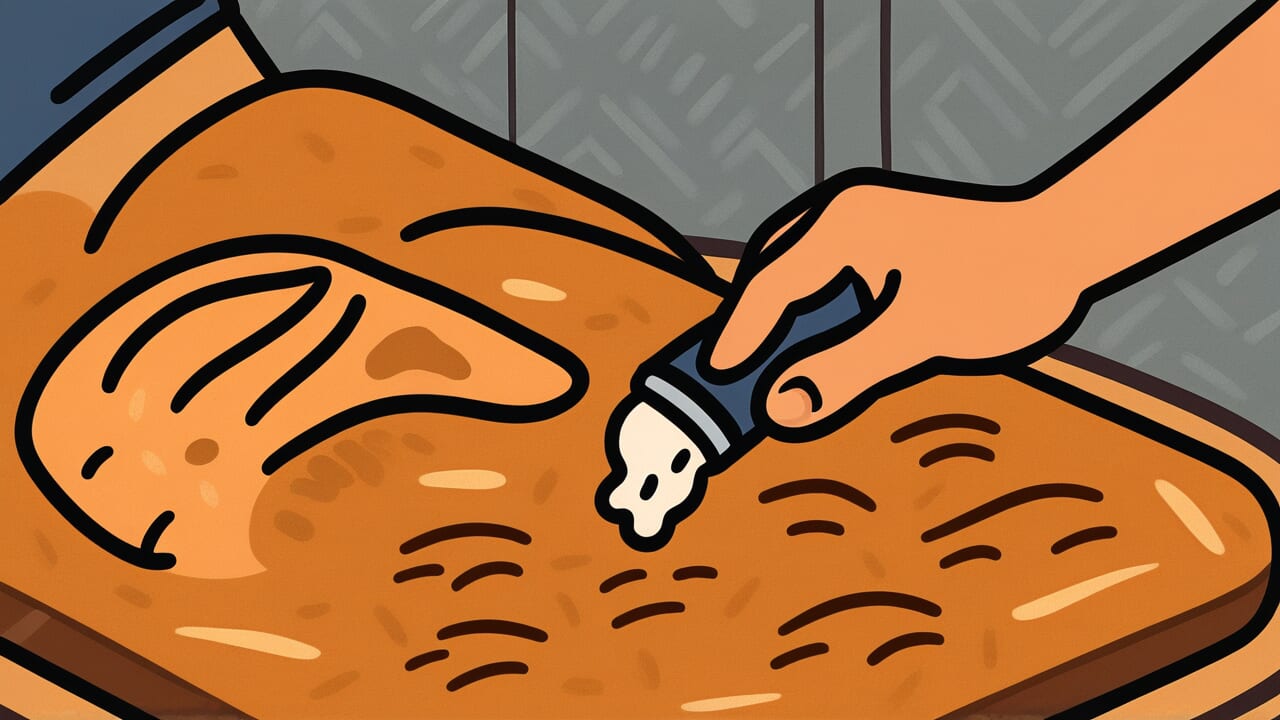

垢とは、体についた汚れのことです。これを洗い流すのは当然の行為ですが、洗った後に「痕」つまり垢があった跡を探し求めるというのは、よく考えれば奇妙な行動ですね。洗い流してしまったものの跡を探しても、そこには何も残っていないはずです。

この表現が生まれた背景には、人間の行動における矛盾や無意味さを鋭く指摘する視点があったと考えられます。何かを完全に消し去っておきながら、その痕跡を求めるという矛盾した行為は、目的と手段が完全にずれている状態を象徴しています。

古来、東洋の思想では、物事の本質を見極めることの重要性が説かれてきました。このことわざも、そうした思想的背景の中で、無駄な努力や見当違いの行動を戒める教えとして形成されていったと推測されます。言葉そのものが持つ視覚的なイメージの分かりやすさが、長く人々に語り継がれてきた理由の一つでしょう。

使用例

- 証拠を全部処分しておいて今さら痕跡を探すなんて、垢を洗って痕を求むようなものだ

- データを完全に削除した後でバックアップを探すのは垢を洗って痕を求むだよ

普遍的知恵

「垢を洗って痕を求む」ということわざは、人間が持つ根本的な矛盾を鋭く突いています。私たちは時として、自分の行動の結果を十分に考えずに動き、後になってその矛盾に気づくことがあります。

このことわざが長く語り継がれてきた理由は、人間の思考と行動の間にしばしば生じるズレを見事に表現しているからでしょう。私たちは理性的な存在だと思っていても、実際には衝動的に行動し、後から「あれ、これでは意味がないじゃないか」と気づくことが少なくありません。

特に興味深いのは、このことわざが単なる失敗ではなく、論理的な矛盾を指摘している点です。垢を洗うという行為自体は正しいのです。問題は、洗い流したものの痕を探すという、次の行動にあります。つまり、個々の行動は間違っていなくても、全体として見ると無意味になってしまう状況を描いているのです。

人間は目の前のことに集中するあまり、全体の流れや最終的な目的を見失いがちです。一つ一つの作業に没頭し、気づいたら当初の目的とは全く違う方向に進んでいた、という経験は誰にでもあるのではないでしょうか。このことわざは、そんな人間の性質を、垢と痕という身近な例えで教えてくれているのです。

AIが聞いたら

垢を洗い流した後に「痕はどこだ」と探す行為は、物理学でいう時間の矢の方向に逆らおうとする試みそのものです。熱力学第二法則によれば、孤立系のエントロピー、つまり無秩序さは時間とともに必ず増大します。垢が体から離れて水に混ざるのは、分子レベルで秩序ある状態から無秩序な状態への不可逆的な変化なのです。

この不可逆性がどれほど強力か、数字で見ると驚きます。たとえばコップ一杯の水にインクを一滴落とすと、インク分子は水分子と混ざり合います。この混ざった状態から元の一滴に戻る確率を計算すると、10の23乗分の1以下という天文学的な低さになります。つまり宇宙の年齢を何兆回繰り返しても起こらないレベルです。垢が水に溶けて拡散するのも同じで、洗い流された瞬間に「痕を探す」という行為は統計力学的にほぼゼロの確率に賭けているのです。

人間は過去を取り戻そうとする心理を持ちますが、物理法則は容赦なく一方向です。このことわざの面白さは、人間の愚かさを笑うだけでなく、実は宇宙の最も基本的なルールである時間の非対称性を、日常の些細な行為で表現している点にあります。洗った垢に痕を求める人は、知らずにエントロピー増大の法則に挑戦しているのです。

現代人に教えること

このことわざが現代の私たちに教えてくれるのは、行動する前に立ち止まって考えることの大切さです。忙しい毎日の中で、私たちはつい目の前のタスクをこなすことに必死になり、その行動が本当に望む結果につながるのか確認することを忘れがちです。

あなたが今取り組んでいることは、本当にあなたの目標に向かっていますか。もしかしたら、一生懸命努力しているつもりでも、実は目的と逆方向に進んでいるかもしれません。そんなときは、一度手を止めて、全体像を見渡してみましょう。

特に現代社会では、情報が溢れ、選択肢が多すぎるがゆえに、本質を見失いやすくなっています。SNSで発信力を高めようと投稿を増やしたのに、内容が薄くなって信頼を失う。時間を節約しようと便利なツールを導入したのに、使い方を覚えるのに時間がかかる。こうした矛盾は、私たちの周りにたくさんあります。

大切なのは、行動の前に「これは本当に意味があるのか」と自問する習慣です。少し立ち止まって考える時間は、決して無駄ではありません。むしろ、無意味な努力を避けるための、最も価値ある投資なのです。

コメント